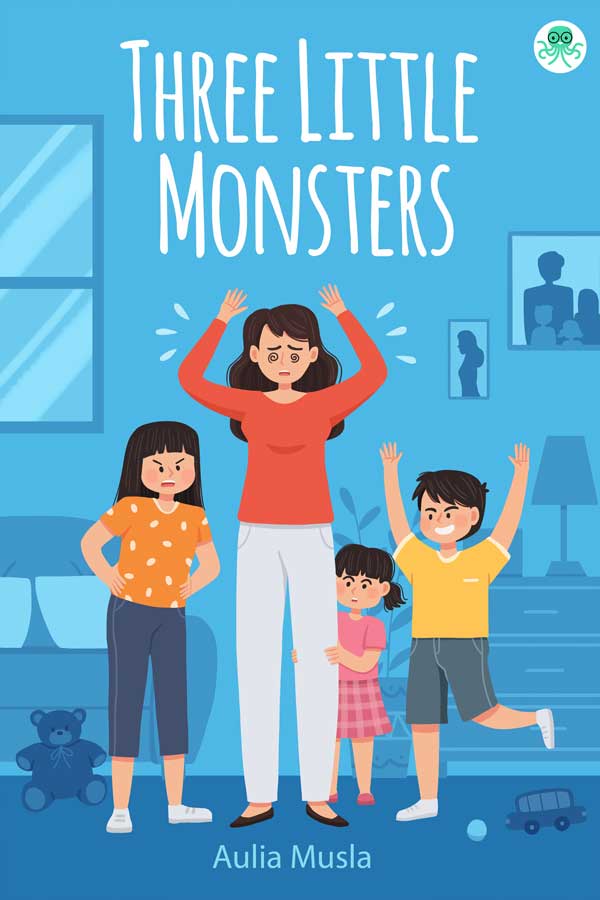

Three Little Monsters

By auliamusla

Prolog

Perempuan itu mengatupkan rahang. Tangannya terkepal. Dadanya bergemuruh. Berbagai umpatan berkumpul di ujung lidahnya, mendesak-desak untuk keluar.

Cukup. Sudah cukup dia dipermalukan. Sudah cukup mereka menguji kesabarannya. Sekali lagi mereka mendobrak benteng pertahanannya, dia bisa kalap. Dia bisa melampiaskan amarah dengan sangat tidak terkendali dan dia tidak ingin itu terjadi.

Tak peduli buku dan mainan yang berserakan di lantai, tak peduli sampah makanan sepanjang ruang tamu dan ruang tengah, tak peduli isi tasnya yang sudah diobrak-abrik dan berhamburan tidak keruan, dia pun berbalik setelah menyambar ponsel dan dompet usangnya. Dia harus pergi. Dia harus menyelamatkan diri. Surga yang dia harapkan akan menjadi neraka jika terus bersama mereka. Mereka memang monster!

Bab 1 (Our Messy Day)

Jarum pendek di jam dinding mengarah tepat ke angka delapan, bersamaan dengan Raina yang mematikan kompor karena bola-bola kecil kecokelatan yang dia rebus sudah mengapung ke permukaan. Boba yang dia masak masih harus didiamkan selama 25 menit supaya lebih kenyal. Dia pun meraih bulatan alumunium yang sudah penyok di sana sini dan menutup pancinya agar panas tetap terkumpul di dalam. Masih ada waktu untuk membereskan dapur umum kontrakan dan bersegera mandi sebelum boba harus ditiriskan dan direndam dengan air es supaya tidak lengket.

Dengan cekatan, Raina mengumpulkan sampah ke dalam plastik kecil dan membenamkannya ke ember bekas cat di dekat pintu. Dia juga mencuci perkakas yang digunakan untuk memasak. Sekali lagi, Raina melirik jam dinding. Lima belas menit tersisa. Dengan kebiasaan mandi sekaligus mencuci pakaian, tidak mungkin secepat itu dia selesai. Dia pun memutuskan untuk merapikan kamar dan menyiapkan dagangan saja.

Raina mengambil dus besar, memasukkan lusinan cup plastik, botol berisi gula cair, bubuk-bubuk perisa berbagai warna, termos berisi cream cheese, dan susu UHT literan ke dalamnya. Selesai. Raina mengusap telapak tangan ke paha dan bergegas ke dapur hendak menyelesaikan urusan dengan boba. Namun, baru saja keluar kamar, ponselnya berdering. Dia pun mengambil ponsel di meja kecil samping tempat tidur itu untuk memeriksa panggilan.

Bapak. Nama yang tidak diharapkan muncul di layar. Seketika Raina mendecak.

“Ya?” jawab Raina ketus, sedetik kemudian menyesal mengapa tidak diabaikannya saja panggilan lelaki tidak tahu diri itu.

“Sehat, Nak?” Suara khas perokok berat terdengar dari seberang.

Raina mendengkus. Basa-basi ini membuatnya muak. “Langsung aja Pak, berapa?” Tentu saja uang yang dibutuhkan bapaknya. Memangnya, apa lagi?

“Ah ….” Lelaki itu tertawa kecil. “Bapak hanya ingin dengar suaramu. Kangen.”

Raina ingin muntah. Kangen, katanya. Apa dia tahu artinya? Apa dia tahu, kangen itu hanya untuk orang yang peduli? Lalu, ke mana lelaki itu saat dia diusir dari restoran karena dituduh mencuri beberapa bulan lalu? Ke mana dia saat Raina tidak bisa membayar biaya sekolah? Ke mana dia saat Raina dikejar-kejar petugas karena berjualan koran di lampu lalu lintas? Ke mana dia di masa-masa sulit Raina?

“Sudah makan?”

Raina tertawa hampa sebelum menjawab “sudah” dengan nada penuh kebencian.

“Bapak belum,” kata lelaki itu tanpa ditanya. Dia pun terkekeh kemudian terbatuk. Raina hanya menghela napas panjang dan mengembuskannya keras-keras. Batuk itu pasti pura-pura. Raina hafal betul kebiasaan bapaknya.

“Seratus ribu cukup untuk berobat?” Raina mulai tidak sabar. Jam sembilan stand-nya harus sudah dibuka. Dia tidak ingin bapaknya berlama-lama menelepon supaya tidak mengganggu persiapannya berjualan.

Lelaki itu kembali terbatuk, kali ini lebih keras dan terdengar lama.

“Dua ratus ribu sama obat,” ralat Raina supaya panggilan telepon segera berakhir. Dia tidak ingin mendengar rengekan lelaki itu lagi. ”Nanti aku kirim lewat BRILink Bang Arul. Bapak tinggal ambil. "

Tawa gembira pun terdengar dari seberang. “Makasih ya, Nak? Kamu memang kesayangan Bapak.”

Tahi kucing! umpat Raina dalam hati.

“I love—”

“Kerja, Pak! Cinta aja nggak cukup untuk makan!”

***

Suara tangisan terdengar di lantai bawah. Segera, dengan dasi yang belum tersimpul sempurna, Revano berderap menuruni tangga. Untuk yang kesekian kalinya dia mendapati lantai satu seperti baru dihantam badai. Bantal-bantal sofa yang tergeletak di lantai, buku-buku yang belum dikembalikan ke rak, juga lego yang berceceran dan membuat kakinya sakit saat tidak sengaja terinjak. Namun, bukan itu pusat perhatian Vano sekarang. Dia harus segera menghampiri Lily, si bungsu yang jika menangis gaungnya akan terdengar sampai lima kilometer saking nyaringnya.

“Ada apa, Cupcake?” Vano menghampiri Lily yang meraung di meja makan. Seragamnya basah. Ada noda kecokelatan di sepanjang dada hingga ujung roknya. Bau susu pun seketika menguar.

“Ilo nakal, Ilo nakal!” Lily menunjuk kakaknya di seberang meja.

“Dibilang nggak sengaja!” sanggah Ilo. Cuek, dia melanjutkan permainannya dengan membenturkan dua robot Gundam di tangan disertai backsound heboh dan ludah yang muncrat ke mana-mana. Dia benar-benar tidak peduli meski selai cokelat mengotori mulut dan kancing seragamnya tinggi sebelah.

“Ilo, minta maaf.” Vano mengambil alih, berusaha mendamaikan. Sayangnya, Ilo seperti berada di ruang kedap suara. Jangankan menoleh, menyahut pun tidak. Sampai Vano merebut dua ksatria berbahan plastik karbon fiber itu, baru Ilo memekik minta dikembalikan. “Minta maaf dulu.”

“Sorry,” kata Ilo cepat.

“Yang benar,” protes Vano.

“Yang penting kan udah minta maaf sih, Pap!”

“Papa nggak kembalikan mainannya kalau masalah kalian belum selesai.”

“Oke, oke. Maaf ya, Lilot? Kita damai. Sip.” Dengan gerakan cepat, Ilo menyambar Gundam di tangan Vano dan berlari ke ruang tengah.

Vano pun mengembuskan napas panjang.

“Papa ….” Suara merajuk terdengar dari seberang meja. “Aku nggak mau sekolah.” Lily mengusap ingus ke lengan seragam yang membuat wajahnya jadi terlihat mengerikan.

“Kenapa?” Vano mendekat, meraih tisu di meja dan membersihkan sisa ingus di wajah Lily. “Kan, Ilo udah minta maaf.”

“Tapi, selagam aku kotol.”

“Nggak boleh ngomong jorok, Lily.”

“Ini memang kotol, Papa nggak lihat?”

Astaga! Vano menepuk jidat. Mengapa sepagi ini otaknya sudah eror?

“Mei, tolong ambilkan seragam Lily yang bersih!”

Mei, asisten rumah tangga yang sedang merapikan ruang tengah segera mendekat. Sebelum dia menjawab, Lily sudah menyambar, “Ini hali Labu, Papa. Selagam-nya halus bilu sama pink!”

“Pakai yang di lemari aja, kan—”

“Nggak mau! Aku mau yang ini!”

Vano menahan napas. Belum-belum dia sudah kelelahan. Bukan hanya anak-anak yang harus ke sekolah, dia juga perlu bersiap pergi ke kantor. Mana perutnya mulai keroncongan.

“Pokoknya aku nggak mau sekolah!”

“Manja!” Ilo berteriak dari ruang tengah.

Seketika Lily menoleh dan mendelik. “Nggak!” balasnya.

“Kids, please ….” Vano mendesah putus asa.

“Manja!” Ilo masih belum berhenti.

“Nggak!”

“Manja, manja, manja!”

“Nggak, nggak, nggak!”

“BERISIK!”

Seseorang meraung dari lantai dua. Seketika Ilo dan Lily bungkam. Mereka tahu sedang berhadapan dengan siapa. Dengan takut-takut, keduanya menoleh ke arah tangga.

Gadis kecil berambut sebahu menatap mereka dari tangga dengan mata berkilat. Pandangannya menyapu ruangan, menemukan Ilo yang berantakan dan Lily yang belepotan. Dia pun berkacak pinggang, dengan energi penuh berteriak, “BENERIN SERAGAM KALIAN, NANTI TERLAMBAT!”