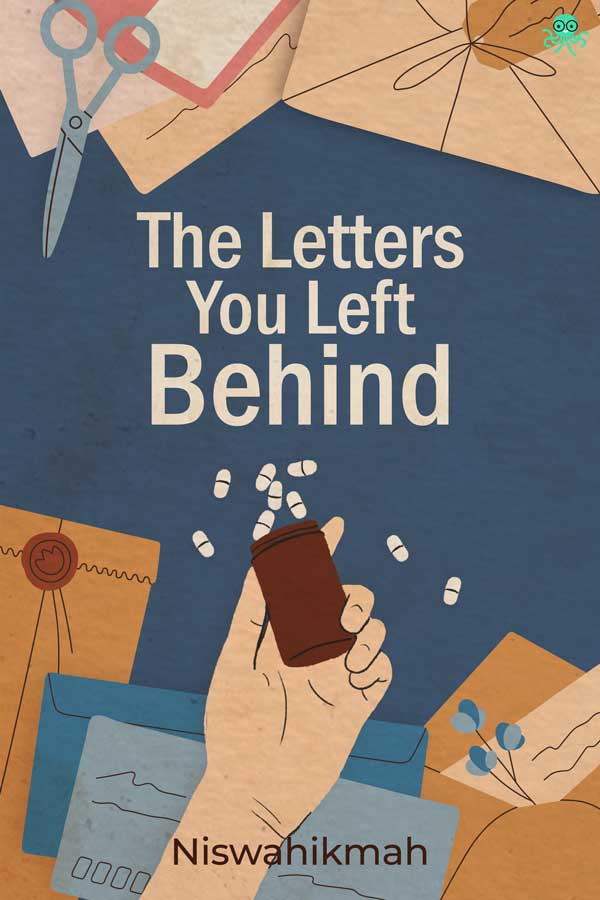

The Letters You Left Behind

By Niswahikmah

LELAKI itu terperanjat ketika bangun. Matanya buru-buru mencari jam dinding, bernapas lega ketika jarum-jarumnya menunjukkan waktu masih pukul enam pagi. Dia belum terlambat. Sekeliling ruangannya dingin karena AC, namun ia yakin di luar sana sudah cukup hangat mengingat ini masih termasuk awal musim panas. Orang-orang tentu masih tertidur setelah malam tahun baru yang panjang, jadi ia yakin jalanan masih lengang. Sambil mengendap keluar kamar, khawatir kenop pintu menimbulkan deritan tak terduga, dia mengetikkan pesan.

Lily, boleh ke rumahmu sekarang?

Beberapa saat menunggu, tidak ada tanda pesan itu dibaca oleh si penerima. Steve pun memutuskan membuka pagar dan berjalan sendirian menuju rumah yang berdiri tepat setelah belokan pertama. Setibanya di sana, ia berdiri di depan pintu. Tangannya mengambang di udara ketika hendak mengetuk, sebab dari dalam terdengar teriakan. Samar-samar, ia juga menangkap tangisan.

Kotak hadiah yang ia pegang di belakang tubuhnya terayun-ayun gelisah. Sepertinya ada yang terjadi di dalam, haruskah ia masuk? Tatkala masih sibuk berargumen dengan dirinya sendiri, pintu itu terbuka. Di sana, sosok Tuan Hemming berdiri mematung. Wajahnya tidak pernah sekaku ini sebelumnya. Dia mungkin tidak pernah bicara banyak dengan Steve, tapi dia bisa dibilang cukup ramah setiap kali ia bertandang. Apakah kehadirannya terlalu mengejutkan?

“Eh, maaf, Paman,” Steve berubah gugup. “Bolehkah aku—“

“Pulanglah.” Kalimatnya disambar begitu saja.

Dari dalam, tangisan itu masih terdengar. Steve menyipitkan matanya, berusaha menggeser fokus pada apa yang terlihat di balik punggung Tuan Hemming.

“Tapi, aku belum bertemu Lily.”

Rahang Tuan Hemming justru semakin mengeras. Tidak pernah Steve lihat dia menggertakkan gigi di balik mulutnya sekuat itu sampai menciptakan ekspresi yang terbilang menakutkan. Dia bukan tipe orang yang banyak tersenyum, tapi guratnya tidak pernah seserius itu.

“Daddy, apa yang kaulakukan di sana? Lily sudah tidak bernapas!”

Deg.

Jantung Steve seperti direnggut dari tempatnya. Keterkejutan itu bersamaan dengan embusan napas panjang Tuan Hemming. Lelaki paruh baya itu memejamkan matanya sejemang, kemudian memutuskan menarik lengan Steve untuk masuk. Ia menutup pintu dan menguncinya. Di sana, Steve bisa mendongak dan melihat seorang gadis kecil berdiri di pinggir tangga menatap gelisah pada punggung Tuan Hemming. Itu adik Lily.

“Kau harus berjanji padaku,” lagi-lagi lelaki itu mengeraskan rahang. “Jangan katakan apa pun yang kau lihat pagi ini pada siapa pun. Kalau kau mengaku teman Lily, kalau kau sayang pada Lily—”

“Aku janji.” Steve menatap ke dalam bola mata sewarna mutiara hitam milik Tuan Hemming. Tidak pernah sebelumnya mata itu terlihat begitu nanar di depannya. Tegas tak terbantahkan.

“Kau akan tahu akibatnya kalau kau melanggar itu.”

Setelahnya, Tuan Hemming memintanya mengekor. Ia tahu lantai atas adalah kamar gadis-gadis Hemming. Yang tertua adalah Lily—kawan yang sedang Steve cari. Kotak kado di tangan Steve berguncang seirama mengikuti langkah buru-burunya menuju pintu kamar.

Yang Steve lihat di sana hanya kekacauan. Dari ambang pintu, ia tahu bahwa suara tangisan itu dari Nyonya Hemming. Wanita itu berusaha meredam suaranya dengan membekap mulut, namun tetes air matanya tak mampu ditahan.

Steve tidak memperhatikannya lebih lanjut. Ia tidak mengalihkan fokus pada Tuan Hemming yang kebingungan mencari sesuatu atau adik Lily yang berjongkok sambil menoleh ke kanan dan kiri, menatap ibu dan ayahnya, kemudian mengalihkan tatap pada Steve. Yang ia lihat adalah sesosok tubuh yang terkulai di atas lantai. Diam. Tenang. Tidak terusik bahkan oleh suara tangisan.

“Lily,” panggilnya, tidak yakin apa suaranya terdengar atau hanya serupa bisikan bias.

Nyonya Hemming menggigit bibir dalamnya. Steve mendekat. Bola mata cokelatnya menelusuri tubuh yang tergolek tanpa daya itu. Mata gadis itu tertutup. Tangannya terkulai ke kanan. Saat Steve menyentuh pipinya, yang terasa hanya beku. Yang paling buruk adalah ketika ia melihat sudut bibir gadis itu. Cairan bening nyaris putih mengalir turun dari sana. Matanya tidak salah.

“Honey, jangan coba-coba telepon polisi. Atau rumah sakit.” Suara Nyonya Hemming tersekat oleh deru napasnya sendiri. Ia berdiri tergopoh-gopoh ketika sang suami telah mengeluarkan ponsel.

“Claire, kita harus membuat diagnosis untuk sebab kematiannya. Kita harus bilang apa di upacara kebaktian kalau tidak—”

“Bilang saja dia sakit.”

“Tidak bisa semudah itu. Kau ingat, baru kemarin keluargamu datang ke rumah dan dia sangat sehat untuk menemani keponakannya.”

“Kita bisa bilang kalau dia menyembunyikan penyakitnya. Dia tergolong pendiam meski tidak asosial. Mereka akan percaya, Caleb.”

“Bagaimana kalau dia dibunuh?”

Nyonya Hemming menggeleng. “Tidak mungkin! Pil itu … dia pasti meminumnya, ‘kan?” Kini matanya tertuju pada tangan Lily yang di atasnya terdapat beberapa butir pil. “Ayolah, Caleb, memang siapa yang mau membunuh putri kita? Dia bahkan nyaris tidak pernah membuat kita marah. Pasti, pasti dia … bunuh diri.” Usai mengucapkan kalimat itu, bahunya berguncang.

Tuan Hemming sudah berpindah untuk memeluk wanita tersebut. “Baiklah. Pikirkan itu nanti. Kita harus memindahkan Lily.”

Ia melirik pada Steve yang masih menggenggam tangan dingin Lily. Juga pada Tasha, gadis bungsu di keluarga mereka yang tengah berjongkok berusaha membersihkan kotoran di tepi bibir Lily.

“Daddy, Lily tidak akan bangun, ya?” Gadis sepuluh tahun itu mendongak kepadanya. Angka sepuluh bukan lagi angka milik anak-anak. Dia sudah bisa menonton telenovela. Dia tahu kondisi orang hidup dan mati. Dia tahu kalau ketika denyut nadi seseorang sudah tidak ada, tandanya jiwanya telah pergi.

Tapi, Tuan Hemming tetap tidak dapat menjawabnya.

Steve yang sedari tadi hanya diam, akhirnya mengambil alih Tasha. Gadis kecil itu berdiri mengikuti langkah Steve menuju lantai bawah. Rambut ikalnya ikut bergoyang seiring langkah mereka menuruni anak tangga.

Ketika telah sampai di sofa, Tasha duduk sambil menundukkan pandangan. Matanya yang biasanya ceria jadi lebih redup. Steve menyadari jarinya yang bergetar beberapa saat sebelum ia menutupinya dengan mengepalkan kedua tangan.

Ini begitu cepat. Steve tidak tahu apa yang terjadi atau apa yang harus ia katakan. Bermenit-menit setelahnya, ia memutuskan menarik Tasha dalam rengkuhan. Gadis itu mulanya ia kira hanya diam, namun bajunya terasa basah. Ia pun sadar kalau Tasha bukan hanya diam—dia menangis dalam keheningan.

“Semua akan baik-baik saja, Tasha. Jangan cemas.”

Ia tahu Tasha akan mencerna kata-katanya sebagai bualan. Namun, Steve tak punya kata-kata lain selain bualan saat ini. Karena di dalam hatinya, ia juga berusaha membual. Bahwa pagi ini tidak pernah terjadi apa-apa. Lily hanya terjatuh dari tempat tidurnya. Dia hanya tertidur di lantai. Gadis itu tidak meminum apa-apa selain air putih sebelum tidur. Dia tidak—

Bualan itu terhenti ketika Steve sadar pipinya basah. Pertahanannya roboh. Dan ia tahu, semuanya adalah realitas. Bahwa Lily terkapar tak bernyawa pagi ini. Lily tidak akan kembali. Ini bukan mimpi. Rumah yang biasanya hangat itu terasa lebih dingin.

***

CALEB berusaha berdiri tegak. Bagaimanapun, dia kepala keluarga. Tidak ada yang perlu disembunyikan bahwa dia terluka. Hatinya hancur dalam beberapa detik setelah teriakan Tasha pagi itu. Rasanya dia baru saja membereskan pernak-pernik bekas Natal. Ia baru saja memegang penyedot debu setelah menyingkap karpet tebal yang digunakan anak-anak bermain dari sore hingga malam. Baru saja ia meminta Claire, istrinya, untuk membersihkan kue-kue yang telah berserakan menjadi kepingan kecil karena dimainkan oleh keponakan mereka yang masih kecil.

“Tasha, bisakah kau berdiri sebentar?” Ia meminta Tasha yang sudah terbangun, sedang memainkan boneka Barbie, untuk beranjak. Ia hendak membersihkan sofa.

“Sayang, bisakah kau bangunkan kakakmu? Kita akan menikmati panekuk pertama di tahun yang baru,” Claire menambahi, membuat Tasha mencebik.

“Aku membersihkan sofa,” sahut gadis itu enggan. Caleb tertawa. Mana mungkin ibunya tertipu, sudah jelas Tasha tak pernah turun tangan untuk pekerjaan rumah. Sudah bagus kalau dia tidak merusuhi.

Claire menoleh, mengerling pada Caleb sebelum berkata, “Kemarin Lily bilang punya hadiah Natal untukmu. Dia belum memberikannya, ‘kan?”

Tasha menelengkan kepala. “Mom tidak bohong?”

“Aku tidak mau kehilangan berkah Natal dengan melakukan itu, Sayang.”

Segera setelah kata terakhir Claire terucap, Tasha berjingkat dari tempatnya duduk menuju anak tangga. Kakinya berkejaran sampai tiba di muka pintu kamar Lily yang tepat berada di depan tangga.

Saat itulah, ingatan Caleb tak ingin mengulangi apa pun. Seperti ada dentuman yang meledak dalam kepalanya. Teriakan Tasha di ambang pintu. Panekuk yang terlupakan. Kaki yang berlarian panik. Semuanya berantakan seketika. Rencana untuk hari itu bubar sudah.

Claire masih berusaha menahan tangisnya. Hidungnya merah, namun harus ia tahan hasrat ingin terisak. Ini keputusan bersama. Caleb mencengkeram erat-erat tangan istrinya. Tasha masih berjongkok di sebelahnya, menggurat keramik dengan jemari. Di sudut lain, matanya beradu tatap dengan retina milik Steve. Pemuda itu satu-satunya orang luar yang tahu.

“Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin?” Saudara-saudara Claire merubung. Kakak-kakak Caleb menepuk pundaknya simpati. Semuanya menanyakan hal yang sama. Kalau tidak diumbar keras-keras, pasti dibisikkan antar sesama.

“Kami menyembunyikan penyakitnya selama ini,” ujar Caleb setelah berdeham beberapa kali. Ia memastikan wajahnya benar-benar tegas.

Lautan berbaju hitam itu terdiam sejenak. Beberapa hanya terus diam sambil berusaha menguatkan Claire yang tampak lebih rapuh ketimbang Caleb.

“Kukira dia sangat sehat.” Itu suara Nanny yang berasal dari balik bahu Caleb. Lelaki itu menoleh, menemukan mata skeptis milik ibu Claire. Ia tahu wanita itu punya firasat yang kerap kali benar. Menghadapinya, mau tak mau ia menelan ludah.

“Lily meminta kami menutupinya sebisa mungkin. Dia ingin tampak sehat.”

Nanny masih mengerutkan keningnya sekilas. Apa pun yang hendak terlontar dari mulutnya terbungkam oleh pertanyaan dari salah satu keponakan Caleb, Michelle.

“Lily sakit apa?”

Caleb menatapnya lama. Usia Michelle dua tahun di bawah Lily, tapi ia tahu mereka cukup akrab. Lily terbiasa mengasuh sepupu atau keponakannya ketika mereka berkunjung. Dengan beberapa dari mereka, Lily bisa dekat.

“Tumor otak,” sahut Caleb. Dia menunduk. Dalam hati dirapalnya permohonan maaf pada putrinya di alam sana.

Michelle bungkam. Diam-diam ia menyusut air mata di sudut matanya, lantas kembali mendongak untuk berkata, “Aku minta maaf, Paman.” Setelahnya ia mundur.

Rumah duka itu pun mulai penuh. Kebaktian hendak dimulai.