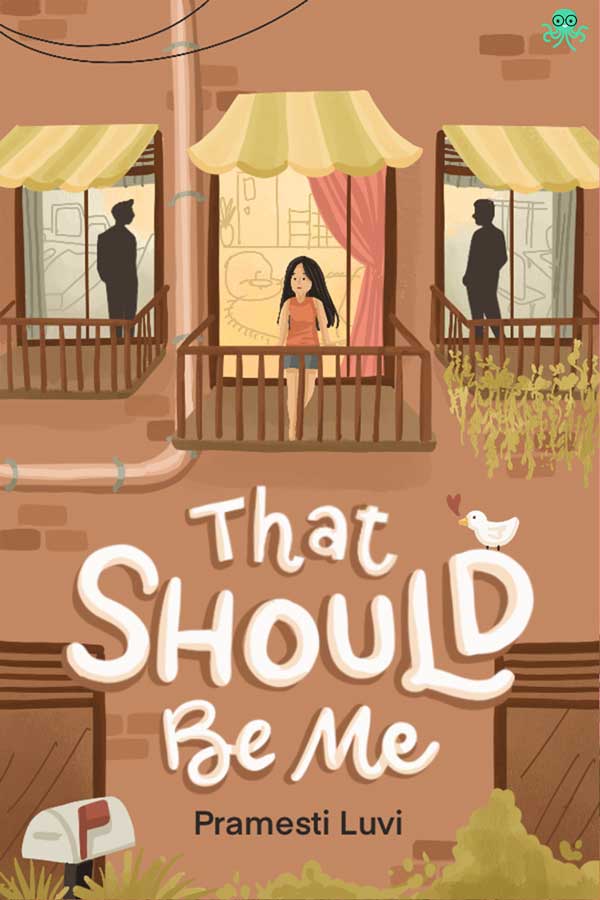

That Should Be Me

By itsluvi_

ELEA

Terbiasa hidup dengan tata tertib yang diterapkan oleh Papa selama 17 tahun lebih aku hidup, belum pernah sekalipun aku membantah peraturan yang Papa buat. Dari mulai bangun pagi dan olahraga, wajib minum 8 gelas air putih setiap hari. Papa tidak pernah absen bertanya, “sudah minum berapa gelas air putih hari ini, Kak?”.

Papa juga punya aturan soal makanan dan minuman, healthy food. Jangan jajan gorengan terlalu sering, jangan kebanyakan minum air es, jangan makan junk food, dan masih banyak lagi larangannya. Untuk yang satu ini, aku masih maklum. Papaku dokter, wajar kalau dia selektif memilih makanan dan minuman untuk keluarga.

Aturan lain yang tidak kalah ketatnya adalah aturan jam pulang untuk aku dan adik. Sewaktu masih sekolah, aku wajib langsung pulang jika tidak ada kegiatan ekstrakurikuler. Aku juga punya jam malam. Jika lewat magrib aku masih keluyuran, siap-siap pasang telinga dengan baik. Kecuali kalau aku izin main ke rumah teman satu kompleks, Papa tidak akan marah. Meskipun tetap Papa cek kebenarannya.

Tak kalah penting lagi, ada aturan yang bikin cowok-cowok pada kabur. Tidak boleh pacaran sebelum lulus SMA. Maka dari itu, aku tidak punya sosok manusia yang orang lain sebut ‘pacar’ atau ‘mantan pacar’. Aku juga tidak mengenal istilah anniversary, mensiversary atau apa pun itu yang berkaitan dengan pacaran. Aku tidak pernah tahu rasanya sensasi punya pacar.

Mau naksir cowok gimana, kalau tiap ketemu cowok tampan yang muncul dalam otak itu bukan bentuk hati tapi wajah sangar Papa.

Papa adalah benteng pertahanan yang sulit ditembus oleh para cowok yang ingin mendekati anak-anak gadisnya.

Malam ini, aku bergabung dengan Mama yang sedang menonton televisi sambil menunggu Papa pulang dari rumah sakit tempatnya praktik.

“Ma... boleh ya?” Aku merengek. Meminta izin pada Mama untuk menonton film bersama Satria. Hari sudah gelap, azan magrib juga sudah berkumandang tiga puluh menit lalu. Artinya, aku tidak boleh ke mana-mana kecuali ke minimarket.

“Males ah, Kak. Papa kamu tuh nanti heboh tahu anak gadisnya belum pulang jam 9 malam.”

Wajahku langsung tertekuk dengan sempurna. Masih bergelayut di lengan Mama, aku melempar puppy eyes siapa tahu Mama luluh dan mau membantuku agar Papa tidak marah.

“Tapi kan sama Satria,” kataku, sengaja dibuat lirih. Tapi serius, aku ingin sekali menonton film tersebut apalagi tiket nonton Satria yang bayar. Kapan lagi Satria akan sebaik itu memberikan tiket nonton dan uang makan secara cuma-cuma.

“Papa kamu nggak pandang bulu kalau marah, Kak.”

Aku menghela napas. Mama benar, Papa kalau marah seram. Makanya Mama paling malas menghadapi Papa kalau lagi marah.

“Filmnya bagus lho, Ma. Sayang banget. Apalagi dapat traktiran dari Satria.”

Mama sama sekali tidak merespons, saat kutadahkan wajah untuk melihat wajah Mama. Mama ternyata sedang memandangiku.

“Ya, Ma?”

“Kan bisa nontonnya besok aja. Sore-sore gitu sebelum Papa pulang, kamu udah di rumah.”

“Orang Satria ngajaknya sekarang.”

Mama berdecak tidak suka. “Satria juga masa gak ngerti kalau kamu punya tata tertib?”

“Ngerti. Cuma ini maunya Kakak juga kok, Ma. Bantuin Kakak ya, sekali aja. Ya?”

“Gak boleh.”

“Yah...!”

Aku melepaskan rangkulan, dan berjalan gontai menaiki tangga menuju kamar. Rasanya ingin teriak, ingin memaki aturan-aturan Papa yang terlalu ketat ini. Kadang iri melihat teman-teman seusiaku bisa main ke mana pun di malam hari tanpa takut akan dimarahi oleh papanya. Sementara aku punya bodyguard susah sekali ditaklukan.

Sepanjang perjalanan menuju kamar, aku tidak berhenti menggerutu. Saat kubuka pintu kamarku, dering ponsel menyerbu telingaku. Nama serta foto Satria yang sedang menaiki motor ninjanya tertera di layar. Aku berbaring di atas kasur, dan mengangkat telepon dari Satria.

[Gimana?]

Baru juga tersambung sudah menodong pertanyaan.

“Nihil.”

[Bokap lo emang udah pulang?]

“Belum.” Aku refleks menggeleng, padahal Satria jelas-jelas tidak melihat gerakannya. “Tapi Mama tetep gak kasih izin karena takut Papa marah.”

[Bokap lo belum pernah cicip rukiyahnya Ustad Danu nih pasti.]

“Sejak kapan lo tahu Ustad Danu?”

[Uti gue tiap hari bikin story WhatsApp Ustad Danu, makanya gue kenal.] Dia tertawa. Aku sih tidak kaget, Satria ini cucu kesayangan Uti karena dianggap sebagai cucu pertama. [Jadi gimana nih? Cancel aja?]

“Jangan!” cegahku. Aku langsung melompat dari kasur setelah perang batin yang memberondongku dari tadi. Aku putuskan untuk melanggar aturan Papa malam ini. “Lo tunggu di luar, gue otw.”

[Bokap lo gimana?]

“Urusan nanti.”

[Mampus gue, El! Bakalan dipenggal kepala gue.]

Aku tergelak pelan. “Gak pa-pa, beban Tante Keyfa berkurang satu.”

[Geblek lo. Oke gue cuci muka dulu biar glowing.]

“Halah! Oke gue tunggu di depan.”

Aku memutuskan sambungan telepon. Menyimpan ponsel di atas tempat tidur. Lalu bersolek sedikit agar tidak terlihat kusam. Sapuan bedak perlu sedikit ditaburkan ke wajah, lalu lipstik yang warnanya tidak terlalu mencolok. Terakhir aku kuncir rambut panjangku agar tidak berantakan.

Lantas membuka lemari untuk mengambil sweater pink dan mengambil tas selempang kecil yang kemudian kuisi dengan dompet dan handphone. Sip! Sekarang aku siap untuk keluar malam.

“Ma, Kakak berangkat ya!”

“ELEA!”

Seruan dari Mama membuat langkahku yang sudah hampir menarik handle pintu terhenti. Aku berputar balik, dan berpamitan ke Mama.

“Kalau Papa marah, Mama nggak ikut campur loh, Kak.”

“Mama tenang aja,” cengirku. Tenang, tenang, padahal aku takut. Tapi tidak pa-pa. Sekali-sekali perlu merasakan sensasinya.

“Habis nonton langsung pulang.”

“Siap!”

Tidak bisa dipungkiri bahwa rasa takut terus menghantui seiring langkahku yang mulai tergesa keluar dari rumah. Mataku memindai gerbang utama, belum ada tanda-tanda mesin mobil Papa. Aku melangkah lebar, menyusup dari gerbang samping yang menjadi gerbang penyatu antara rumahku dan rumah Satria.

Ya, aku dan Satria bertetangga entah sejak berapa tahun yang lalu. Satria adalah sahabatku sejak kecil. Walaupun waktu kecil, dia adalah sosok yang super menyebalkan. Kata Papa, bibit playboy Satria sudah muncul sejak dini, apalagi pasca-insiden dia berani mencium pipiku dengan seenak udelnya di taman kompleks.

Setiap kali aku ceritakan bagaimana kesalnya aku waktu dicium olehnya, Satria cuma tertawa ngakak sambil bilang, “itu tandanya gue sayang sama lo, El”. Halah! Calon playboy sedang membual.

“Sat?”

Aku memanggilnya. Satria sudah memakai helm dan sedang menyalakan mesin motornya.

“Katanya nunggu di depan?” Dia tidak jadi menyalakan mesin motornya. Langkahku terus terayun hingga sampai berdiri di sebelahnya.

“Lebih aman kalau ke sini,” cengirku. Salah satu upaya untuk menenangkan hatiku yang dilumuri rasa takut. Takut Papa marah sudah jelas sekali.

“Lo nekat juga, ya?” Satria menatapku tidak percaya, lalu tergelak pelan. Aku mencibir, hal tersebut justru malah membuat benakku membayangkan ekspresi marah Papa. Hulk saja kalah seramnya.

“Lo yakin?” tanya Satria, aku mengangguk. Kedua tangannya aktif memakaikan helm ke kepalaku, mengaitkan tali helmnya, dan merapikan poni-poni rambutku yang menutupi dahi hingga ke mata.

Tidak apa-apa jika tidak punya pacar, asal punya sahabat yang perannya sewaktu-waktu bisa beralih fungsi menjadi pacar. Satria adalah sosok yang penyayang, perhatian, humoris, walaupun terkadang selera humornya meleset dan receh sekali tapi itulah yang membuatku nyaman menjadi sahabat dia. Bahayanya, cowok yang punya mulut sejenis Satria itu bisa jadi crocodile kelas kakap.

“Yuk, naik!” Dia mengulurkan tangannya. Sebagai penahan tanganku yang selalu kesulitan naik ke motornya yang tinggi. Maklum tinggi badanku hanya 157cm.

Sewaktu motor Satria keluar dari gerbang rumah, doaku hanya satu. Semoga tidak bertemu dengan mobil Papa di jalan.

Masih dalam perasaan waswas, aku melihat jam tangan stainless steel yang melingkari pergelangan kecilku. Jam tujuh kurang sepuluh menit. Biasanya Papa sampai rumah jam setengah delapan. Seharusnya aman-aman saja. Namun sebelum motor Satria keluar dari gerbang kompleks, jantungku terus bertalu-talu sambil melirik ke arah kanan dan kiri terus. Aku mengamati setiap mobil yang melintas dan ternyata bukan mobil Papa.

“Huh, aman!” desisku, otomatis mengambil napas sebanyak-banyaknya. Udara malam yang terhirup cukup bisa kunikmati. Mataku terpejam, kurapatkan jari-jariku melingkari perut Satria saat sahabatku ini mulai menaikkan laju sepeda motornya.

***

Sudah kubilang filmnya seru, aku tidak menyesal melanggar aturan Papa demi menonton film ini. Ditambah tiket juga dibayar oleh Satria, makan pun dia yang traktir jadi tambah seru.

Saat perjalanan pulang, aku terus memikirkan alasan-alasan logis yang dapat diterima oleh Papa. Aku yakin, Papa tidak akan membiarkanku lolos begitu saja.

“Lo yakin nggak mau gue temenin masuk?” Satria bertanya sembari membuka kaca helmnya begitu sampai di depan gerbang rumahku.

Aku menggeleng, meski ragu. Lalu menyerahkan helm yang kupakai padanya.

“Beneran, El? Lo nanti nangis lagi karena dimarahi Om Galih.” Terlihat raut kekhawatiran dari sorot mata Satria.

“Beneran.”

“Kalau ada apa-apa telepon gue!”

Satu hal yang tidak pernah absen Satria lakukan adalah mengacak-acak rambutku. Dia menyalakan mesin motornya dan masuk melewati gerbang rumahnya.

Tarik napas yang dalam, Elea. Tenang. Relaks. Aku berusaha menetralkan debar jantung yang kian menggila. Pelan-pelan melangkah hingga sampai ke depan pintu, tanganku bergetar saat hendak menarik handle pintu.

“Seru nggak filmnya, Kak?”

Demi Tuhan, aku terkejut. Jantung rasanya berhenti berdetak sejekap karena suara rendah milik Papa berdengung di telinga.

Aku menggigit bibir bawahku cukup kuat, kepala langsung menunduk. Dari tempatku berdiri, aku melihat kaki Papa dan Mama yang berdiri sejajar.

“Se-seru, Pa. Papa belum tidur?”

“Lagi nunggu anak sulungnya pulang.”

Mampus, El. Beneran marah.

Aku tidak lagi berani menjawab. Hanya bisa menunduk pasrah.

“Sejak kapan jam malam buat kamu mulai berlaku?”

Aku membisu sekaligus merinding.

“Jawab Papa, Kak!” Papa membentakku.

Aku mengerjap, kaget. Ternyata sensasinya lebih seram dari yang aku bayangkan.

“Kakak cuma nonton. Itu juga bareng Satria.”

“Iya, cuma-nya itu sampai jam setengah sebelas malam!”

“Kan sama Satria,” jawabku, sambil mengangkat kepala. Aku tahu itu terlalu spontan sampai Papa membelalakkan matanya. “Papa gak percaya sama dia?”

“Papa lebih nggak percaya sama kamu!”

Aku menelan ludah. Tatapan tajam Papa betul-betul menghunjam jantungku, berakibat sesak sekaligus rasa ingin menangis. Aku menggigit bibir bawahku dengan kuat.

“Ini terakhir kali kamu melanggar aturan Papa.”

“Pa, Elea udah gede. Udah bisa jaga diri. Udah tahu mana yang benar dan mana yang salah.”

“Tapi kamu perempuan, dan kamu anak Papa.”

Kuberanikan diri untuk terus menatap Papa walaupun nyaliku sudah telanjur menciut dan hampir habis. Kualihkan pandangan ke arah Mama yang sejak tadi hanya diam. Mama pun menatapku sedih.

“Dulu, Akung kasih izin Mama merantau ke Jakarta padahal usia Mama juga baru 18 tahun. Tinggal di kos-kosan sendirian selama empat tahun. Mama buktinya bisa mandiri dan jaga diri sampai akhirnya nikah sama Papa.”

“Konteksnya beda.”

“Beda konteks dari mana sih, Pa?”

“Udah, Mas.”

Suasana makin terasa tegang dan mencekam. Saat itulah Mama menghampiri Papa. Mengusap-usap lengan Papa, berusaha untuk menenangkan situasi yang tidak lagi kondusif ini.

“Masuk kamar, Kak. Tidur. Besok ospek harus bangun pagi.”

Aku mengangguk. Sejak tadi aku memang hanya ingin menghindar. Mengambil langkah lebar semampu yang aku bisa, walau lututku terasa kebas dan lemas. Aku menaiki tangga dengan tergesa. Berusaha menulikan telinga ketika Papa masih berdebat dengan Mama di bawah sana. Sampai kemudian satu kalimat Papa, berhasil menahan langkahku. Aku tidak berbalik badan, hanya mencengkeram pembatas tangga dengan erat.

“Papa nggak pernah main-main, Elea!”

Kalau Papa sudah memanggil namaku, artinya Papa marah besar.

Kurebahkan tubuh lelahku di kasur. Telentang menghadap langit-langit. Perasaan kesal bercampur takut teraduk menjadi satu. Papa terlalu over protektif. Tidak pernah memberikan kepercayaan kepadaku kalau aku bisa mandiri. Kalau aku bisa menjaga diri. Ternyata melawan aturan Papa tidak serta merta membuat pikiranku tenang, sampai tidak terasa jika air mataku sudah keluar dan memburamkan pandangan.

Aku iseng menulis status via Snapgram untuk mencurahkan sedikit rasa dongkolku, kutulis dalam huruf kapital:

SUNTUK BANGET TIAP MALAM PEMANDANGANNYA CUMA LANGIT-LANGIT KAMAR DOANG.

Satria menelepon tidak lama setelah Snapgram-ku terkirim.

“Halo?”

[Are you okay?]

“Gimana bisa oke. Gue sedih banget dibentak Papa.”

[Nakal sih lo. Lo di mana sekarang?]

“Kamar.”

[Ya udah istirahat aja. Besok lo ospek, kan?]

Ah, iya. Besok adalah hari pertama ospek di universitas. Aku belum cross check persyaratan yang harus dibawa besok.

“Iyaps.”

[Semoga mimpi indah tentang gue, El.]

“Eoh!”

Satria tergelak sebelum mengucapkan selamat malam dan menutup teleponnya.

Satu notifikasi baru yang sempat membuatku terheran. Mataku mengerjap sebanyak dua kali, memastikan jika notif tersebut benar-benar nyata. Masalahnya, orang yang baru saja mengirimiku direct massage di Instagram itu adalah orang yang paling pendiam di lingkaran kompleks perumahanku. Kalau Satria bilang dia adalah orang yang tidak asyik.

Naka, dia tetanggaku juga. Rumahnya tepat berada di seberang rumahku. Itu tuh, yang cat rumahnya didominasi warna abu-abu dan putih. Dari semua anak-anak sahabat Papa yang lain, salah satu orang yang paling jarang sekali terlibat obrolan denganku adalah Naka. Makanya, ketika DM darinya masuk, aku sedikit tidak percaya.

Ranakaryder_

Banyak bintang di langit luar kamar.

Satu untai kalimat itu membuatku penasaran dan tergerak untuk membuktikan langsung. Perlahan kakiku mendekat ke arah pintu kaca yang tertutup tirai. Lalu kusingkap tirainya, pemandangan awal yang terlihat oleh netraku adalah Naka yang sedang duduk di ayunan yang terpasang di balkon atas rumahnya. Tidak ada kata saat saling melontar senyum, saling menatap pun hanya sekilas. Aku menggeser pintu kaca, sapuan udara malam sedikit berembus dan menusuk hidung. Langkahku sangat pelan untuk sampai ke ujung balkon dan menatap langit Jakarta. Memang, saat ini langit sedang bertabur bintang.

Aku cuma mau bebas dari aturan Papa yang mengerikan itu.

***