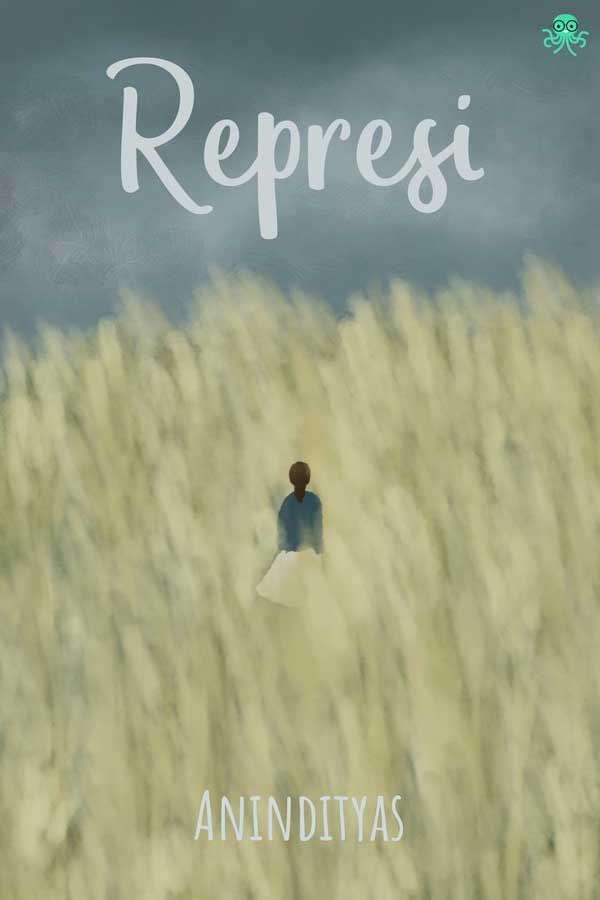

Represi

By Anindityas Rahmalia Putri

PROLOG

Sebuah amplop berwarna hijau tua dengan ornamen bunga berwarna putih yang tergeletak di bawah pintu akhirnya sampai di tangan Lea, bertepatan saat ia baru saja mendapatkan kabar yang membuatnya tak sabar berbagi cerita. Ia mengerutkan dahinya untuk berulang kali membaca tulisan yang tertera di amplop tersebut, berusaha membolak-balik lembarnya seolah berharap tulisan di dalamnya akan berubah. Sudut bibirnya yang sebelumnya membentuk senyuman sekarang mendatar. Ia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya melempar amplop tersebut ke lantai dan segera berlari kembali ke kamar.

BAB I

“Le, ambisi kamu jadi apa?”

Lea hanya mengangkat bahunya lalu kembali memutar-mutar garpu dalam mangkuk mi ayamnya yang masih utuh dan tampak sudah sedikit dingin.

“Makan, dong, minya. Biasanya kalau bad mood kan paling suka sama mi ayam Bang Dio.”

“Gak nafsu makan,” ujar Lea ketus.

Tristan, yang ada di hadapannya, masih mencoba membujuknya makan sambil sesekali mengalihkan pembicaraan. Namun akhirnya dia menyerah lalu berkata, “Udahan, yuk, keselnya. Jangan dimasukin hatilah. Kamu tahu mereka itu iseng aja, mulutnya emang suka licin.”

“They never really know how I struggle with this, Tan, dan mereka udah melakukan hal yang sama selama hampir tiga tahun. Udahlah, aku mau pulang aja. Dari awal juga udah bilang gak mau makan, kamu yang maksa mampir sini, kan.” Lea beranjak menuju arah parkiran dengan tiba-tiba. Tristan pun dengan segera membayarkan pesanan mereka sebelum menyusul Lea.

Tristan bisa membayangkan perasaan Lea. Tiga tahun berada dalam satu kelas dengan gadis berambut lurus sebahu itu, dia juga tahu apa yang selama ini Lea alami. Gadis itu pintar, tentu saja, ia bahkan sering dipanggil Walking Campbell oleh beberapa temannya. Awal mengenal Lea, dia adalah gadis yang periang dan mudah bergaul. Namun setelah mereka melewati satu semester pertama di SMA, Lea mulai berubah. Terutama setelah pelajaran olahraga yang membuat kakinya terkilir dan menyebabkan timnya mendapat nilai lebih rendah, lalu dia dipermasalahkan akibat berat badannya.

“Makasih, Tan,” ucap Lea begitu motor Tristan berhenti di depan rumahnya.

Tristan mengangguk dan tersenyum. “Jangan bad mood lagi, ya. Jangan biarin mereka ngerusak konsentrasi kamu belajar. Jangan lupa makan.”

Lea mengangguk dan berlalu masuk ke rumah. Begitu sampai di kamar, hal pertama yang ia lakukan adalah berdiri di depan cermin, menghela napas, kemudian menggelengkan kepala seolah tidak setuju dengan apa yang ada di pikirannya.

Ia masih jelas mengingat semua rentetan perkataan si Roseanne Manusia Gila Nilai itu. Semester dua kelas sepuluh, Roseanne itu bilang bahwa badan gemuk Lea membuat gerak Lea lamban dan membuat tim mereka kalah—padahal dari awal Lea sudah menolak masuk tim basket karena ia tidak bisa bermain basket. Namun si Roseanne itu memaksa dengan manis dan akhirnya justru membuangnya seperti muntahan. “Kamu tahu, gara-gara badan gemuk dan super lambanmu itu, nilai kita selisih 25 dari mereka. Mereka dapat 95, kita hanya dapat 70,” ucap Roseanne dengan ketus dan yang bisa Lea lakukan hari itu hanyalah menangis. Setelah itu, masih banyak lagi perilaku Anne dan teman-teman satu gengnya yang hobi sekali mengejek fisik Lea, padahal Lea selalu berpikir bahwa she’s just fat, and it’s not a crime.

Hari ini, Si Manusia Gila Nilai itu mengejek Lea dengan lantang di depannya yang baru saja datang dari kantin. “Aku dengar Azalea mau daftar Kedokteran? Gila aja, gak malu apa masa contoh seorang dokter obesitas gitu. Gak malu kamu, Le?”

Lea sudah terlalu malas untuk memperdebatkan hal yang tidak penting dan membuang-buang energinya. Toh, nanti kalau ujian biologi, Anne dan gerombolan teman-temannya, terutama si Ezra yang sok ganteng padahal tidak sama sekali, akan bermanis-manis di depan mukanya, meminta untuk diberi contekan maupun belajar bersama.

Lea kembali menghadap cermin, menampakkan rasa kecewa terhadap dirinya sendiri yang sangat sulit menurunkan berat badan. Berbagai cara sudah ia coba, dari mengurangi porsi makan, berolahraga setiap hari, bahkan meminum obat diet diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tapi hasilnya tetap saja, berat badannya hanya berkurang lima hingga tujuh kilogram di bulan pertama dietnya, lalu kembali naik di bulan kedua. Kini ia memiliki sebuah ide, yang mungkin bisa saja menurunkan berat badannya, walaupun dengan cara yang tidak normal. Hal itu menimbulkan perdebatan dalam dirinya sendiri.

***

Lea baru saja berusaha memejamkan matanya untuk tidur malam ini saat ponselnya bergetar menunjukkan panggilan dari Tristan.

“Halo?”

“Le, udah buka pengumuman website Universitas Harapan? Hasil ujian masuknya sudah ada!” seru Tristan bersemangat.

“Kamu udah buka? Gimana?” tanya Lea.

“Aku diterima, Le! Ayo buka juga!”

“Ya, oke, sebentar.” Lea menutup ponselnya dan menuju komputer. Hatinya berdegup kencang sembari mengetikkan namanya dalam kolom pencarian situs. Setelah menunggu beberapa menit, wajah Lea yang awalnya sedih karena kejadian di kelas, tersenyum lebar.

Anda diterima di Fakultas Kedokteran.

***

Lea membuka pintu ruang konseling perlahan sebelum akhirnya Bu Dina, guru pembimbing konseling kelasnya, mempersilakannya masuk dan memberinya selamat atas pengumuman kelulusannya kemarin.

“Apa yang membuat kamu ingin jadi dokter?” tanya Bu Dina, memulai sesi konseling siang ini.

Lea terdiam sejenak. Sebenarnya tidak ada alasan khusus seperti orang kebanyakan. Terlalu klise jika ia menjawab ingin menjadi dokter karena ingin bisa membantu orang lain. Toh, rasanya, membantu diri sendiri pun ia masih belum sanggup. Bukan juga dari paksaan orang tua seperti kebanyakan temannya yang ingin masuk Kedokteran.

“Azalea?” panggil Bu Dina sekali lagi, membuyarkan rentetan kalimat yang ada di benak Lea.

“Karena saya ingin menjadi dokter, Bu, dan tidak punya alasan khusus,” jawab Lea singkat seraya mengakhiri sesi konseling hari ini.

Seharusnya ia senang, setidaknya satu tiket untuk menjadi dokter sudah ada di tangannya. Namun, hatinya justru berkecamuk karena masih terngiang-ngiang ucapan Anne kemarin. Ia memandangi tangannya, masih tak percaya kalau tadi pagi hal yang ia pikirkan sejak seharian kemarin itu berhasil ia lakukan. Tapi mengapa ia justru merasa kecewa?

“Tan, apa pandangan kamu soal orang bulimia?” tanya Lea di sela-sela kelas kosong hari ini.

Tristan mengerutkan dahinya. “Jangan macam-macam, ya, kamu.”

Lea terkekeh kecil. “Aku tanya, bukan bilang aku bulimia.”

Tristan kembali meneliti ekspresi Lea. Seolah mengerti kalau gadis itu bisa saja melakukan hal nekat seperti memicu bulimia contohnya. Lalu Tristan menggeleng. “Awas aja kalau sampai ngelakuin itu.”

“Ya kalau gue jadi Lea, gue bakal insecure juga sih, Tan. Tapi, Le, seenggaknya lo punya ini dan ini yang oke, nggak kayak dia. Jadi love yourself aja,” celetuk Lily, yang memang bergabung di antara Lea dan Tristan, menunjuk ke arah kepala dan jantung.

“Kalau jantung dia gak oke, mati dong?” celoteh Lea garing tapi masih disambut tawa Lily dan Tristan.

Menurut Lea, dari tiga puluh siswa di kelas, yang berpihak padanya hanya Tristan dan Lily. Lima orang dari kelompok Roseanne tentu saja merundungnya habis-habisan, bahkan Lea masih mencoba menelaah kesalahan apa yang pernah ia perbuat hingga mereka memperlakukannya hingga seperti itu. Sisanya, mencoba untuk bermain aman, tapi yang pasti kurang lebih sama—akan berjalan mendekat saat masa ujian tiba tapi berlari menjauh saat Lea butuh bantuan.

Tristan, teman sebangkunya sejak kelas sepuluh, memang selalu memihaknya. Lea merasa bersyukur bertemu dengannya. Pembawaannya yang tenang dan memang sudah memahami Lea sekitar tujuh hingga delapan puluh persen, cukup membantunya dalam menyelesaikan masalah-masalah sepele yang ditimbulkan Roseanne and the gang.

Lea masih ingat kali pertama bertemu Tristan, yang duduk sendirian di pojok kelas. Satu-satunya siswa yang belum mendapat teman sebangku. Lea, yang masih dipenuhi rasa percaya dirinya, dengan santai duduk di sebelah laki-laki dengan tinggi kurang lebih 170 sentimeter, berkulit kuning langsat, dengan mata sipit itu. Tentu saja, Lea juga tidak malu memperkenalkan dirinya dengan lantang, dan dimulailah kisah-kisah persahabatan mereka.

Lily adalah orang yang paling straight-to-the-point di kelas. Tidak jarang dia membuka perdebatan dan memicu pertengkaran dengan siswa lain. Sudah tidak aneh dia bolak-balik BK. Sosok siswi yang tangguh walau cenderung nekat dan nyentrik. Ia selalu memangkas rambutnya nyaris cepak. Jangan harapkan penampilannya sesuai dengan gadis SMA seusianya karena Lily adalah sosok yang lebih boyish dari perempuan-perempuan tomboi di luar sana.

Sebelumnya, Lily memang pernah ikut merundung Lea bersama Roseanne. Tapi sejak kelas sebelas, entah kenapa, dia jadi lebih sering berada di sisi Lea. Walau begitu, Lily sendiri belum bisa melindungi Lea atau bahkan melawan Roseanne, sebab ia berprinsip hanya akan melawan orang yang bermasalah dengannya secara langsung. Ia pun paham prinsipnya sebenarnya melukai Lea. Prinsip itu membuatnya tetap berdiam diri tanpa sedikit pun berusaha membela Lea.

Walaupun Lea hanya dekat dengan dua orang di kelasnya, bukan berarti Lea tidak bisa bersosialisasi dengan yang lain. Dia masih bisa ikut bergabung walau cenderung menghindar dan memilih menyendiri di bangkunya.

“Le, boleh tanya?” panggil Lily.

Lea mengangguk.

“Kenapa hidup lo jadi seolah-olah dibayangi sama Anne, sih? I mean, everyone here knows you are better than her—”

“Physically I’m worse, Lily,” potong Lea.

“Hidup gak melulu soal fisik, Le. Kenapa lo gak pernah lawan dia langsung?”

Lea terdiam. Dia sendiri masih belum paham kenapa perkataan-perkataan yang terdengar sepele bahkan kekanak-kanakan justru seolah-olah mengubah hidupnya menjadi lebih suram.

“Fisik memang bukan segalanya, Ly. Tapi beauty privilege itu ada.”

“Maksudnya?”

“Berapa banyak orang yang speak up soal perilaku dia ke gue? Gak ada, kan? Lo sama Tristan, yang memang mungkin memihak gue, juga lebih memilih diam dibanding konfrontasi langsung ke dia, iya kan? Lo ingat waktu semester dua, saat gue berusaha lawan dia dengan ngegebrak mejanya? Semua orang nuduh gue emosional dan gue hampir dibawa ke BK. Padahal balik lagi kalo dari inti masalahnya, siapa yang sebenarnya salah?”

Lily terdiam. “Sori dulu gue jadi salah satu dari mereka.”

Lea tersenyum. “Gak apa-apa. Udah berlalu juga, Ly.”

“Sori juga gue gak pernah konfrontasi langsung ke dia.”

“It’s okay. Gue yang harusnya maju ngelawan, Ly.”

Lily melirik Tristan yang sudah berdiri di lapangan. Tristan, dengan seragam sepak bolanya, bersiap mengikuti Kepala Sekolah Cup. Lalu pandangan Lily berganti menatap Lea.

“Gue heran ya, Ly. Udah dekat-dekat ujian nasional gini, kelas dua belas kok masih disuruh ikut lomba-lomba gitu,” ujar Lea.

“Lo sama dia, gimana?” tanya Lily iseng.

“Hah? Dia siapa?” Lea terdengar bingung, meski sebenarnya sudah paham siapa yang dimaksud Lily.

“Tristan.”

Lea terbelalak. “Gimana apanya?”

Lily senyam-senyum penuh arti, berusaha menggoda Lea.

“Gak usah aneh-aneh, deh, ah,” ucap Lea sambil menyembunyikan semburat merah di pipinya.

“Ih, pipinya merah,” ledek Lily lagi.

“Ly, diem, ah. Gak ada apa-apa beneran. Stop teasing me, okay?”

“Gue gak ngejek lo! Hahahaha …. Tapi beneran pipi lo merah!” Tawa Lily meledak sedangkan Lea hanya tertunduk malu.

Tiga tahun bersama Tristan, memang naif rasanya kalau Lea mengelak merasakan hal aneh yang akhir-akhir ini mengganggu pikirannya. Lagi pula, cinta atau apalah itu namanya masih belum menjadi prioritas Lea. Sehingga ia pikir ia akan memendam perasaannya sekuat mungkin, dibandingkan harus menghancurkan persahabatan mereka. Klise, ya?