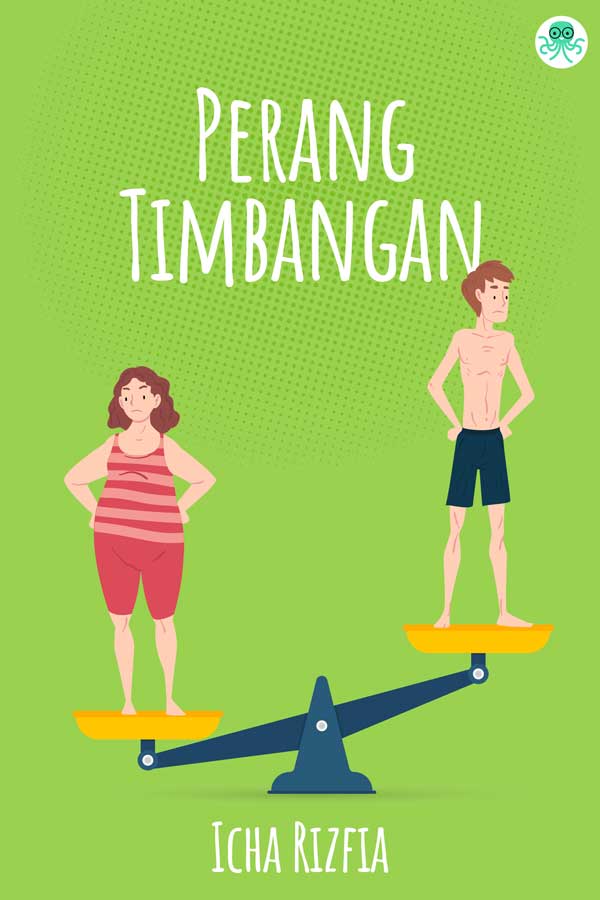

Perang Timbangan

By Icha Rizfia

Difa mengipasi wajahnya dengan selembar brosur sebuah perguruan tinggi. Bahannya yang tebal cukup untuk menghadirkan sepoi angin yang segar. Cuaca memang panas. Bahkan cicak di atas kelas XII S-1 merasakannya. Bagaimana tidak, si cicak dari tadi ikut ngadem di dekat kipas angin. Tahu saja kalau kipas letaknya ada di sana.

"Na, lo kok nggak keringetan kayak gue, ya? Lo nelen AC kali, bisa adem aja siang gini." Difa heran melihat teman sebangkunya yang tak semrawut seperti dirinya. Bahkan keringat di kening Nana saja enggan mengintip. Coba bandingkan dengan dirinya. Ya Tuhan .... Difa seperti habis tersungkur di kubangan masa lalu yang pedih, dengan derai keringat melebihi hujan badai. Tahu gimbal saja lebih menggoda dibanding bentuk Difa pada jam terakhir ini.

"Ya kali gue bisa nelen AC yang gedong gitu, Dif. Gue nelen batu aja dalam bentuk es doang."

Difa nyengir. Masih sambil mengipasi leher yang berlipat dan pipi gembil nan menggemaskan, pandangannya diedarkan ke seluruh penghuni kelas yang raib. Hanya ada dia, Nana, dan seorang laki-laki tanpa kumis tengah mendengkur di ujung sana. Sungguh ironis, karena sisa-sisa makhluk di kelas ini adalah golongan yang enggan bergerak. Geser pantat saja malas, apalgi melangkahkan kaki menuju surga para siswa pemburu perdamaian yang hakiki.

Jam terakhir, dalam cuaca yang mendulang angka kebakaran hingga semakin melonjak ini, bisa dipastikan ke mana raibnya para penghuni kelas. Kantin? Kamar mandi? Atau ... kebun belakang sekolah? Tentu saja bukan. Mereka begitu antusias melangkah ke masjid. Bukan untuk solat zuhur, melainkan untuk menempelkan pipi ke ubin masjid yang ademnya ulala yeye banget. Bikin hilang rasa galau disamperin mantan, sumpek sama rumus yang melingkar-lingkar di kepala, mengusir cantik hawa panas di sekujur tubuh, tak lupa menyingkirkan setan-setan yang mengembuskan gairah panas agar manusia merasa gerah plus malas.

"Seenggaknya lo ngerasa panas apa keringetan gitu kek. Masa nggak ada sedikit aja lemak yang bisa lo bakar?"

Nana menoleh, meletakkan bolpoin yang ia gunakan untuk membuat contekan ulangan besok. "Gue nggak suka makan lemak, sih. Makanya nggak ada yang bisa gue bakar. Lagian kipas di kelas ini nyala maksimal. Yang nikmatin juga kita bertiga doang. Gimana gue mau keringetan?"

“Uasem lo! Berasa gue nimbun lemak banget!”

Difa melirik kipas angin yang bergerak lincah. Di pinggir ada dua dan di depan ada satu. Semuanya menyala di angka lima, angka tertinggi yang tertera di pengendalinya.

Baiklah, ini sudah takdir Yang Maha Kuasa. Bahwa kadar daging dan lemak Difa melebihi milik Nana. Tolong jangan salahkan dirinya yang mencintai makanan karena ia merasa mubazir jika tak menghabiskan. Jangan cerca mama Difa juga, karena saat kelas tiga SD Difa rajin dicekoki sirop penambah nafsu makan. Dampaknya terbawa sampai saat ini.

Berat 60 kg dengan tinggi 142 cm membuat Adifa merasa megap-megap saat lari dikejar satpam. Itulah kenapa ia bersanding duduk dengan Nana yang ramping bak model jamu rapet wangi. Agar tempat duduknya tak sama-sama sesak. Coba bayangin aja kalau teman sebangku Difa sama-sama membulat seperti dirinya. Berpipi mochi yang gemesin. Sudah pasti akan susah saling selonjoran, beradu tungkai, atau sekadar merenggangkan ketek yang gerah.

"Hehehehe. Nah, itu nyadar. Gue nggak maksud ke situ padahal, loh."

"Sama aja nyerempet."

"Aih, kok baper sih!"

"Bukan baper ini, Na. Cuma gue terlalu peka aja kalau sama lemak dan kawan-kawannya. Suka melow-melow nyesek gimanaaa gitu."

"Duh, lo lebay deh!"

***

Difa terlambat bangun. Mandi kilat ia jabani, dan sarapan tanpa nambah porsi terpaksa Difa lakukan. Ditambah ia belum minum susu juga. Sarapan tanpa segelas susu bagi Difa sama aja dengan punya pacar tapi status doang. LDR pula. Kurang gurih meski pakai micin, kurang manis juga padahal sudah ketiban gula beserta pabriknya.

Alhasil, pagi ini semangat Difa kendor. Dengan langkah gontai ia berangkat sekolah karena malas, juga terlalu berat memikul cobaan hidup. Begitu hampir sampai di kelas, matanya melebar tak kira-kira. Hampir saja bola matanya melompat keluar. Kalau jatuh dan menggelinding kan, repot juga. Dia jadi tidak bisa menikmati surga yang ulala menyegarkan jiwa raganya saat ini. Di samping kelasnya, Vano tengah duduk dan tersenyum padanya. Satu senyuman yang seketika membuat semangat Difa menggelegar lagi. Lupakan sejenak masalah susu, karena pujaan hati yang tak kunjung tergapai ada di depan mata. Lumayan guna melepas dahaga.

"Hai, Van," sapa cerah Difa pada lelaki pujaannya itu.

Sejak kelas X ia sudah mematenkan diri sebagai pemuja Vano. Meski beda kelas, nasib Difa amat beruntung. Selalu saja mendapat kelas yang berdekatan dengan kelas Vano, sehingga Difa tetap bisa intip-intip pujaannya. Cuma memandang, disapa, dan mendapat kelas yang berdekatan saja Difa sampai sujud syukur di masjid sekolahan.

"Eh, hai juga, Dif."

Udah, itu aja. Karena Vano keburu disapa cewek bening untuk mengobrol. Sambil memonyongkan bibir, Difa masuk kelas. Coba kalau dia sebening cewek itu, pasti Difa dengan cepat menggaet Vano lebih dulu. Duh, nasib. Emang kadang tak semanis susu kental manis rasa cokelat.

***

Kaleng bekas di depannya ia tendang jauh. Begitu menghilang, Dafin melanjutkan langkah. Sesekali keluar gelembung dari mulutnya. Bukan. Dia bukan sejenis ikan. Bukan juga habis nenggak cairan sabun. Gelembung yang dimaksud berasal dari permen karet. Sudah kebiasaan Dafin untuk mengunyah permen karet di mana pun berada. Dalam kesempatan apa pun. Saat sedih, pusing, kecewa, marah, atau gembira ria. Baginya permen karet sudah menjadi belahan jiwa. Mendadak lemah dan lesu jika lupa membawa.

"Kimia lo dah beres lum, Bro?" Tetot mencegat kedatangan Dafin di muka pintu.

"Udah. Mau nyontek lagi lo?"

"Iyalah. Lo kira mau gue ajakin sujud? Buruan sini, keburu bel masuk lagi. Gue udah jabanin berangkat pagi buat minjem lo. Sampek gue lupa buang hajat dulu di rumah," curhat lelaki bernama asli Tito.

Tanpa babibu, Tito mencari buku PR Kimia Dafin dengan buas. Duduk tenang menyalin jawaban berupa rumus sepanjang jarak dengan si dia yang nggak peka. Kawan Dafin itu sudah langganan mencontek. Untung saja Dafin terlalu baik hati atau memang sudah malas saja menanggapi rengekan Tito yang mengiba sambil bercucuran air keringat di depan Dafin. Toh, meski sudah mencontek, tak tahu kenapa nilai Tito tak pernah bisa mengungguli nilai Dafin. Padahal Tito mencontek langsung dari sumbernya. Dari tangan pertama kalau istilah perdagangan.

Dafin membiarkan teman sebangkunya khusyuk di meja, sementara ia keluar kelas. Dilihatnya Ona, cewek manis berlesung pipi yang ia kagumi diam-diam tengah bersenda gurau di depan kelas. Tawa dari bibirnya, lesung pipi yang manis dan juga mata sipit yang meredup karena tawa itu teramat melelehkan hati Dafin.

Hanya menatap wajah dan tawanya dari kejauhan saja, Dafin sudah girang. Kalau bisa koprol buat ngegambarin perasaannya, Dafin rela, kok. Pasalnya, pemandangan Ona seperti itu tak ia dapati setiap saat. Kelas mereka berbeda, jurusan apalagi. Jadwal mejeng Ona kadang tak seiya dan sekata dengan saat Dafin keluar kelas. Mungkin semesta membuatnya seperti itu. Katanya, dari persimpangan, dari perbedaan, akan tercipta keselarasan hidup bernama jodoh yang saling melengkapi.

"Tuhan, kapan dia jadi jodoh gue? Saingan gue setingkat nasional ini."

Dafin sadar diri. Ia hanya remahan wafer grosiran kalau dibanding biskuit Mondi macam Ona. Jauh lebih berkelas, dan posisi raknya juga udah pasti beda. Ia di gudang, Ona majang di bagian paling depan.

Wait. Seperti ada yang menghalangi pandangannya. Dafin menggeser tubuh sedikit ke samping, karena gadis pujaannya tak terlihat jelas. Pasalnya ada timbunan lain yang tiba-tiba menghalangi pemandangan surga barusan. Masih tak bisa melihat jelas, Dafin pindah ke sisi lain dekat jendela kelas. Masih ketutupan juga.

"Woy, geser napa! Woy!"

Suara lantang dari tubuh kerontang itu pun mendapat respons bingung beberapa orang. Seketika beberapa orang memandanginya. Merasa tak enak, Dafin melambaikan tangan minta maaf diiringi anggukan harap maklum. Difa yang mendengar ada suara ribut lekas balik badan.

"Heh, Mochi! Geseran napa. Badan lo ngalangin pandangan gue."

Dafin tak ikhlas dong, syahdu mendayu menatap pujaan hatinya harus terhalang makhluk lain yang menutupi dari segala sisi. Sudah punya kesempatan langka, malah terganggu.

Difa mengangkat kedua tangan dan berkacak pinggang. "Woy, korek api! Lo kira gue pintu, bisa digeser seenaknya? Sarap lo!"

Difa jelas tak terima. Ia kan punya hak untuk jalan di lorong kelas. Menatap kanan dan kiri sambil melirik kali-kali ada Vano yang ia idamkan. Malah ditegur pengganggu. Dipanggil Mochi pula. Mama Emil saja sampai syukuran ngasih nasi kotak ke tetangga buat memplokamirkan nama imut aduhai yang akan tersemat seumur hidup Difa. Kok malah seenaknya diselewengkan tanpa permisi.

Dafin maju ke arah Difa yang masih berkacak pinggang. Menundukkan wajah karena beda postur tinggi kali panjang kali lebar keduanya saling berbanding terbalik. Mengamati dari atas sampai bawah.

“Apa lo lihat-lihat? Belum pernah ketemu makhluk mini menggemaskan lagi marah?” tantang Difa.

Dafin menggeleng. “Lah, nyolot. Kan, gue cuma minta lo geser doang. Ngalangin gue mau lihat Barbie.”

“Tapi, kan, gue bukan pintu etalase yang harus digeser. Gue sejenis pintu Alpamret, yang cuma bisa didorong sama ditarik. Sembarangan aja lo!”

Dafin terperangah dibuatnya. Ia sampai membuka mulut tapi tertahan. Suara tepukan teman sekelas membuatnya menoleh. Rupanya bel masuk berbunyi, menjadi tanda agar para siswa lekas kembali ke kelas.

Beruntung pertengkaran belum sampai meneteskan titik darah penghabisan. Bel masuk yang berdendang menyelamatkan pagi yang runyam. Meski begitu, mau tak mau keduanya menahan geram dan kembali ke kelas masing-masing. Baik Difa maupun Dafin masih menyimpan rasa kesal yang terbawa sampai ke kelas. Semoga saja rasa geram itu tak berubah jadi kentut yang keluar saat jam pelajaran sudah dimulai.