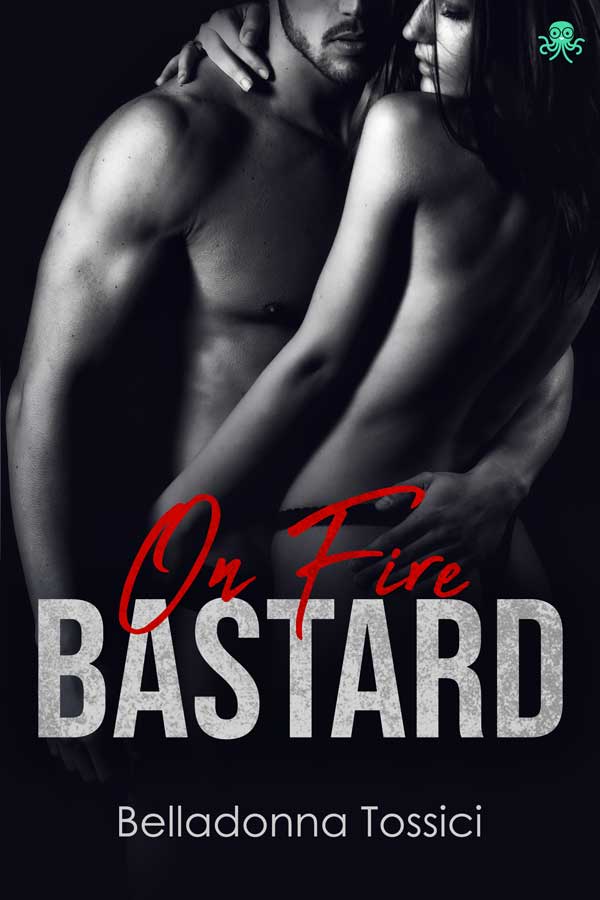

On Fire Bastard

By Belladonna Tossici

Ingatan Dion memutar kembali adegan yang tak mungkin dia lupakan seumur hidup. Lengan kekar yang seharusnya merengkuh penuh kasih sayang, menarik rambut hitam gadis remaja. Punggung sawo matang mengilap oleh keringat bergerak mengikuti pinggul menuntaskan nafsu iblis yang terkungkung.

Kelanjutan adegan itu mengantarkan Dion ke kantor polisi. Jeritan menyayat hati dua orang perempuan memanggil warga berkerumun. Gedoran di pintu rumah berakhir dengan dobrakan. Serombongan pria dewasa membelalak kala melihat tubuh tergeletak. Anyir darah bergolak di udara. Dion diseret seperti binatang, ditanya-tanya kenapa semua terjadi. Beruntung warga tak memukulinya sepanjang perjalanan menuju kantor polisi. Mereka penasaran kenapa kejadian luar biasa dapat menimpa pemukiman nan tenang ini.

Dion bungkam seribu bahasa saat komandan berseragam cokelat menginterogasinya. Biar dia saja yang menanggung bogem mentah polisi. Hardikan tak mempan, cacian menyusul, berikut setruman listrik.

Mata Dion terbuka. Peluhnya merembes membasahi kerah kemeja putih. Sedari tadi matanya memang terpejam, tetapi bukan tidur. Berbulan-bulan dia lupa bagaimana rasanya tidur nyenyak. Bahkan sejujurnya Dion takut terlelap sebab ingatannya memutar ulang mimpi-mimpi yang gagal dia lupakan.

Dion membetulkan letak duduk di kursi pesakitan. Ruang pengadilan penuh sesak oleh hadirin sehingga kipas angin tak cukup mendinginkan suhu. Panasihat hukum yang disediakan negara mengatupkan kedua tangan di meja yang terletak di sebelah kanannya sementara jaksa muda dalam toga hitam kebesaran membolak-balik berkas di sisi kirinya.

Sang hakim ketua menaikkan letak kacamata bulat di atas hidungnya. Kemudian dengan suara lantang membaca, “Menyatakan Terdakwa Dion Uzi telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama, dakwaan kedua, serta dakwaan ketiga Penuntut Umum. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama empat tahun. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.”

Dion mendongak menatap satu per satu wajah Yang Mulia. Tiga orang ini memisahkan dirinya dari orang-orang yang dia cintai. Tetapi tak mengapa. Mengorbankan empat tahun kebebasan adalah harga yang pantas untuk melindungi orang-orang yang sepantasnya dia lindungi. Dewi keadilan digambarkan buta, bukan?

“Mau banding atau pikir-pikir?” Hakim laki-laki di sebelah kanan hakim ketua bertanya pada jaksa.

“Terima, Yang Mulia.” Jaksa menjawab bersamaan dengan penasihat hukum.

“Gimana Terdakwa? Menyesal nggak kamu?” tanya hakim perempuan. Bibir merah darahnya mencibir.

“Tidak, Yang Mulia,” tegas Dion.

Penasihat hukum terbatuk mendengar jawaban kelewat berani itu. Jaksa menarik napas, menyesal tidak menyatakan banding. Terdakwa angkuh seharusnya diberi pelajaran agar jera, agar di masa depan tak mengulangi kesalahan. Jaksa memborgol Dion. Gelang besi itu terasa dingin mencengkeram pergelangan tangannya.

Dion memicingkan mata setiba di luar gedung pengadilan. Udara berdenyar dengan panas terik matahari. Polisi membuka pintu mobil tahanan dan mengantarkan ke tempat yang seharusnya.

***

“Selamat datang, Kawan.” Daniel merentangkan tangan lebar saat Dion dibawa petugas melewati pintu besi. “Dapat berapa tahun kau?”

“Empat tahun.” Dion menjawab tanpa ekspresi.

“Duluan kau bebas.” Daniel tertawa seolah kata-katanya mampu menghibur. Sudah setahun Daniel menjalani hukuman dari total delapan tahun masa hukuman. Dia terpidana kasus pembunuhan dan mutilasi. Korban yang dia habisi adalah selingkuhan istrinya. Dendam mengubah manusia yang tak terlihat berbahaya menjadi sebuas binatang.

Daniel menggamit lengan Dion menuju sel yang kelebihan muatan. Dua puluh dua orang ditampung dalam ruang tiga kali tiga meter. Udara pengap yang masuk melalui jeruji kerap melecut emosi para narapidana. Perkelahian karena perebutan kasur adalah pemandangan biasa. Semua tahanan melepas baju. Mengipas-ngipas tubuh dengan lembaran apa saja.

Bau masam keringat manusia menyeruak. Pertama kali masuk ke sana, Dion nyaris pingsan. Sempitnya sel mengakibatkan banyak napi tak kebagian tempat tidur. Tak kehilangan akal, mereka menjalin kain-kain, menghubungkan ke dinding menjadi ranjang gantung, tidur bersisian dengan baju-baju warga binaan yang dijemur.

Teman-teman Dion berjongkok mengerubungi sesuatu. Biasanya makanan kiriman pembesuk. Jiwa solidaritas tumbuh pada mereka yang sependeritaan. Jarang narapidana makan sendirian tanpa berbagi dengan yang lain.

“Dari siapa?” Daniel menatap dua kotak piza di lantai.

“Biasa, Koh Liong.” Badrun menjawab dengan mulut sibuk mengunyah.

“Sialan, berarti itu buatku.” Daniel menjitak kawan-kawannya yang tak tahu sopan santun.

“Sudah keburu lapar, Bang.” Mereka cengengesan, tetap makan.

“Salah aku dulu jadi pembunuh. Tahu begitu jual ganja saja.” Daniel menggeleng.

Tahanan kriminal terpisah dari tahanan kasus narkoba. Tetapi Koh Liong yang tahu Daniel ditahan juga, berbaik hati mengirimkan banyak makanan. Daniel pernah jadi salah satu pelanggan terbaik Koh Liong. Selinting cimeng meluruskan pikirannya. Usahanya mengalami kemunduran ditambah lagi istrinya jatuh ke pelukan laki-laki lain. Makin tenggelamlah Daniel dalam kepulan asap ganja.

Daniel mencomot sepotong piza yang tersisa lantas membagi dua dengan Dion.

Badrun mengelus perut buncitnya. “Ada orang baru masuk.”

“Kenapa?”

“Garap anak kecil. Dasar banci,” geram Badrun lalu meludah.

Dion bergidik membayangkan siksaan yang diterima penjahat itu. Narapidana memang bajingan, tetapi mereka paling benci pemerkosa dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

“Aku senang waktu dia menggerung-gerung kesakitan.” Suara Bahar menambah kengerian Dion. “Balsam dari istriku berguna untuk menghajar ‘burung’ si keparat itu.”

Kekehan bersahut-sahutan menggema dalam sel. Dion semasa SMA pun sering menghajar orang. Dia bukan bocah penurut. Kemiskinan adalah biang keladi semua kejahatan. Setiap bel istirahat berkumandang, Dion dan gengnya akan bergerilya di kantin meminta jatah uang jajan anak orang kaya. Senakal-nakalnya Dion, tak terlintas dalam benaknya untuk mengoleskan balsam urut pada kemaluan laki-laki.

“Mau jadi jagoan, kok, banci. Aku muak pada laki-laki yang menganiaya perempuan dan anak-anak.” Badrun bersungut-sungut. “Labih baik jadi pembunuh seperti kau, Bang. Dan kau, Dion.”

“Aku jadi pembunuh juga karena hukum negeri ini terlalu lembek macam taik kucing.” Tawa Daniel menghilang. “Kalau saja ada hukum yang mengebiri laki-laki penggoda istri orang, tentu tak akan kupotong-potong si bedebah itu.”

Badrun dan para napi mengangguk setuju. Dua kotak piza tandas. Kotak kosongnya dipotong dijadikan kipas.

“Kenapa kau diam, Dion?” Daniel menepuk pundak Dion.

“Nggak apa-apa, Bang.”

“Habis makan kau pijati aku, Dion. Pegal.” Badrun menunjuk bagian bawah punggungnya seraya menyodorkan balsam yang tadi dipakai mengerjai anak baru.

Nasib Dion sebagai junior jauh lebih beruntung hanya diminta memijati. Ada junior lain yang dipelonco lebih parah. Misalnya suruh masuk ke tong sampah atau seperti napi tadi, dibalsam kemaluannya sebagai upacara penyambutan.

Para Napi keluar dari kamar sempit itu. Beberapa bergabung dengan teman dari sel lain, bermain gitar. Sebagian lain menghambur ke sepetak pekarangan kecil yang ditumbuhi cabe, tomat, serta beberapa tanaman hias.

Dion menelan piza terakhir dan menyambut uluran tangan Badrun. Setiap sore, seniornya bergantian menyuruhnya memijat yang harus dia lakukan kalau tak mau dikeroyok ramai-ramai. Sultan paling sombong pun agaknya akan membungkuk serendah-rendahnya kalau masuk penjara.

“Aku ke dapur, lah. Bantu-bantu. Siapa tahu dapat jatah makanan tambahan.” Daniel meninggalkan Dion yang memijat Badrun.

Tangan Dion lihai mengurut otot-otot Badrun yang liat seperti kawat besi. Sesekali terdengar sendawa laki-laki itu.

“Kau lihat sandal itu. Aku membuat untuk anakku.”

Dion mengikuti telunjuk Badrun yang mengarah pada sepasang sandal hotel berbahan handuk lembut. Badrun mengikuti pelatihan yang diadakan lembaga pemasyarakatan. Pemerintah mendatangkan guru untuk mengajarkan keterampilan yang berguna jika kelak mereka menghirup udara bebas.

“Bagus, Bang.” Dion hanya berbasa-basi.

Pijatan Dion terhenti bel tanda makan malam. Badrun meraih kaus putih kusamnya yang tersampir di tali jemuran. Dia mengentakkan kemudian mengenakannya.

Di ruang makan, para napi laki-laki dari blok kriminal siap mengantre dengan piring aluminium yang berpetak-petak. Nasi cadong—nasi pera seperti butiran pasir ditemani sup kurang garam, sepotong kecil tahu, dan sepotong kecil tempe. Dion membawa piringnya duduk bersebelahan dengan Badrun. Daniel tak tampak bersama mereka.

“Hei, kalian dengar berita tentang corona?” Napi dari sel lain berceloteh.

Telinga Dion tegak, mendengarkan baik-baik berita penting. Keluarganya tak membesuk, maka keadaan dunia luar hanya diketahui dari sipir atau napi. Sudah cukup duka dan rasa malu ibunya memiliki anak seorang pembunuh. Sudah cukup adiknya berkorban perasaan punya kakak penghuni lapas. Demi kebaikan bersama, Dion melarang mereka membesuk.

“Alah, corona nggak corona, hidupku tetap susah. Makan tetap nasi cadong,” balas napi lain.

“Itu karena kau kere. Coba kalau banyak duit, bisa beli ayam goreng.”

“Aku tidak butuh ayam goreng. Lebih butuh ayam kampus. Telurku sudah lama nggak dierami.”

Tawa mengejek atas lelucon getir itu membahana. Dion merasakan betul pentingnya uang dalam lapas. Hidup manusia jauh lebih menderita kalau sakunya kosong. Asal punya uang, narapida tak akan terlalu sengsara. Paling tidak untuk urusan makan. Kalau beruntung juga urusan seks.

“Dengar dulu. Ada apa dengan corona? Kenapa tiba-tiba dibawa ke meja makan?”

“Menurut kabar burung, blok ini akan dibebaskan semua.”

Dion tersedak kuah sop, terbatuk-batuk. Badrun mendorong gelas teh tawar ke hadapannya. Harapan Dion yang sempat padam, kembali menyala terang benderang. Ibunya pasti akan gembira menyambut kedatangannya.

“Tapi nggak semua warga binaan dilepas.” Napi lain menyahut.

“Iya, memang tidak. Warga blok narkoba dan teroris tetap di sana, tapi kan blok sana nggak sepadat di sini. Kita di sini sudah kayak ikan asin dipanggang dalam oven.”

“Kamu ini polos amat. Percuma setahun jadi muridku kalau otak kau masih kayak anak bayi. Warga blok narkoba dan blok teroris sekalipun akan dibebaskan kalau punya ini.” Bapak tua yang cukup disegani menggosok-gosokkan ibu jari ke telunjuknya.

Desahan terdengar. Mereka paham bahwa semua hal di sini bisa dibeli, termasuk kebebasan. Petugas yang seharusnya menegakkan keadilan terlalu rakus uang. Rela menggadaikan sumpah demi rupiah.

“Pantas kudengar Koh Liong termasuk kloter pertama yang dibebaskan.”

“Itu belum seberapa, tadi di dapur kulihat Daniel bisik-bisik dengan salah satu sipir.”

Dion menyuap nasi, tetapi telinganya semakin tajam. Nama Daniel disebut-sebut. Bukankah Daniel bilang mau membantu memasak di dapur tadi?

“Sipir siapa? Yang mana? Sebut nama!”

Si pemberi berita tak menjawab. Takut terkena masalah.

“Aku tidak yakin kita semua akan dibebaskan. Kalau kita keluar semua, nanti sipir-sipir itu nggak dapat sampingan.” Dengung riuh kembali berkumandang. Pendapat yang boleh jadi benar.

Dion menunduk saja pura-pura menikmati nasi dan lauk pauk hambar. Sembari mengunyah, dia memutar otak, menyusun rencana sendiri.

***