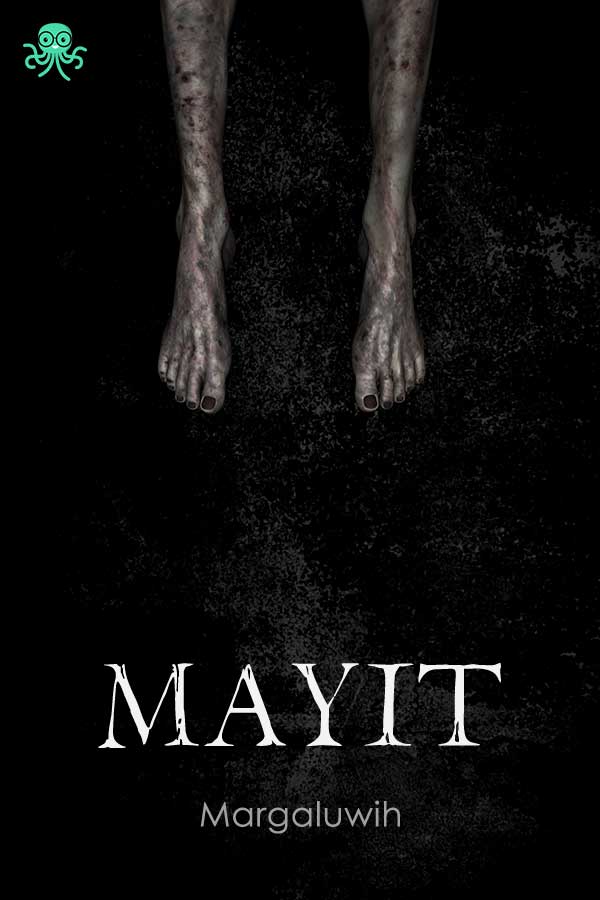

Mayit

By Huning Margaluwih

Andai sungguh ada yang namanya mesin waktu, aku akan kembali ke masa lalu. Namaku Keoni, tanpa nama depan dan tanpa nama belakang. Ayahku adalah seorang dokter ahli bedah forensik, banyaknya kasus pembunuhan baru-baru ini menyita seluruh waktu ayahku. Ayah sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang ke rumah. Meskipun demikian, beliau selalu menyempatkan diri untuk memeriksa keadaanku di kamar saat pulang atau mengajakku makan siang di kantin rumah sakit dan sekitarnya. Apakah aku mengeluh? Tidak. Ayah juga memberi kebebebasan padaku untuk menolak atau menerima ajakan makan siang di rumah sakit karena ia selalu diliputi rasa bersalah. Aku hampir tidak pernah menolak, mengingat load kerjaku dan ayah yang sama-sama mengerikan. Begitulah cara kami mewujudkan romantisme antara orang tua dan anak semenjak ibu meninggal empat tahun yang lalu. Ibu meninggal tanpa sempat melihatku mengenakan toga. Di foto kelulusanku hanya ada aku, ayah, dan Sebastian.

Aku dan Sebastian pernah menjalin hubungan yang tidak singkat, bahkan tanpa sengaja kami bekerja di instansi yang sama. Kami bekerja di kantor surat kabar lokal, Sebastian berprofesi sebagai wartawan kriminal, sedangkan aku seorang penulis berita seputar bisnis dan ekonomi. Gedung kami terpisah, beberapa kali aku mengeluh karenanya. Namun bekerja di kantor yang sama rupanya tidak menjamin kelanggengan sebuah hubungan, aku putus dengan Sebastian setelah hampir tiga tahun berpacaran. Akhirnya aku bisa mensyukuri letak gedung divisi kami yang berlainan, akan canggung bagi kami jika bekerja di ruangan yang sama setelah berpisah. Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik, bukan?

Aku masih ingat tatapannya yang penuh luka malam itu, malam di mana saat aku mengakhiri hubungan kami secara sepihak. Sebastian tidak pernah menyetujui keputusanku sampai kami berpisah malam itu. Berbulan-bulan ia mencoba untuk kembali padaku, tapi aku selalu menolak dengan alasan sedang ingin fokus dalam karier. Terakhir aku melihatnya mampir ke ruangan divisiku untuk membicarakan hubungan kami adalah delapan bulan yang lalu, aku menolak menemuinya. Berikutnya, hanya kebisuan yang tersisa di antara kami berdua.

Ayah menyadari perubahan yang terjadi pada diriku setelah meninggalkan Sebastian, aku membunuh waktuku dengan bekerja, bekerja dan bekerja. Tak lain halnya dengan ayah yang menjelma menjadi penggila kerja semenjak ibu tiada. Sebagai orang tua dan anak, tingkat kemiripanku dengan ayah hampir mencapai delapan puluh persen. Dua puluh persen sisanya adalah milik ibu, khususnya pada sifat keras kepala dan mudah iba pada orang lain.

***

Kantin rumah sakit tempat ayah bekerja terlihat sangat padat siang ini, beberapa kali polisi melintasi lorong-lorong menuju bagian forensik. Entah apa yang terjadi, jelas ada peristiwa yang mengusik pikiran ayahku hari ini.

“Ayah, kenapa banyak polisi berlalu lalang?” tanyaku sembari memerhatikan ayahku yang makan terburu-buru.

“Biasa, ada beberapa jasad yang baru ditemukan,” ayahku menghela napas sembari memerhatikanku, “Keo, kamu tidak harus memusingkan hal ini,” lanjut ayahku.

“Pembunuhan?” Aku tidak berhasil megerem rasa ingin tahuku.

“Ayolah, Keo...” sahut ayahku setelah menggunyah suapan makan siangnya yang terakhir.

“Atau bunuh diri?” desakku.

“Kamu benar-benar seperti ibumu....” gumam ayah.

“....” Aku hanya diam memperhatikan dan masih menatap ayahku.

“Baiklah, hari ini ada dua jasad hangus yang Ayah otopsi, setelah makan siang ini Ayah akan kembali untuk memeriksa jasad ketiga. Masih belum kami ketahui identitas mereka,” terang ayahku.

“Ya Tuhan, Ayah baik-baik saja?” tanyaku.

“Ayah baik-baik saja. Mengerikan, dalam beberapa jam saja kami mendapat tiga jasad hangus tanpa identitas,” ucap ayahku sambil berdiri.

“Thanks untuk makan siangnya, Yah!” kataku sambil tersenyum.

“Sama-sama, jangan pulang larut-larut. Dan tolong jangan ceritakan hal ini ke Sebastian terlebih dahulu,” katanya seraya berdiri dan mengacungkan telunjuknya padaku.

“Ayah, Keo dan Sebas sudah tidak ada hubungan apa-apa.” Aku bersungut.

“Yah, barangkali saja.” Ayah berbalik.

“Selamat bekerja!” seruku ke arah ayahku yang mulai berjalan menjauh, ia melambaikan tangan tanpa memandangku.

Mengerikan. Tiga jasad hangus bukanlah hal yang menarik untuk dibahas saat sedang makan, setidaknya bagiku hal itu mampu menghilangkan selera makan. Aku mengemasi barang-barangku dan mulai mengecek ponselku. Beberapa email pekerjaan kembali membuatku mual mengingat banyak artikel yang belum aku selesaikan. Setidaknya aku akan menyelesaikan dua dari empat artikel bisnisku yang tertunda malam ini. Ponselku berdering, nama Sebastian terpampang jelas di layar ponsel. Aku tertegun, Sebastian sudah jarang sekali menelepon semenjak penolakanku delapan bulan yang lalu. Aku membiarkannya sesaat sebelum akhirnya aku menjawab panggilannya.

“Halo?” sahutku sesantai mungkin.

“Keo..., ini Sebastian. Apa kabar?” tanyanya.

“Baik, ada yang bisa kubantu?” tanyaku tanpa basa-basi.

“Kali ini aku benar-benar butuh bantuanmu, Keo. Bisa ketemu?” ucapnya.

“Harus aku?” tanyaku sebal bercampur rasa terkejut.

“Please, cuma kamu yang bisa,” pintanya.

Aku mengembuskan napas, mencoba membuat diriku tenang. Hubunganku memang sudah berakhir, tapi aku tidak harus membecinya. Aku menduga-duga bantuan seperti apakah yang diharapkan oleh Sebastian dariku selain informasi yang berkaitan dengan pekerjaan ayah, namun aku menghentikannya.

“Keo, gimana?” desak Sebastian.

“Kalau memang sangat penting, kita diskusikan selepas pukul enam,” sahutku dengan berat hati.

“Oke, di mana?” tanyanya terdengar semringah.

“Aku akan kirim lokasinya nanti. Bye,” jawabku mengakhiri percakapan.

Dulu terakhir kali Sebastian meminta bantuanku, ayah menghukum kami berdua untuk tidak bertemu selama sebulan lantaran aku mengambil salah satu laporan hasil otopsi ayah untuk kufoto dan mengirimkannya pada Sebastian. Sayangnya aku lupa mengembalikannya ke tempat semula hingga ayah kebingungan mencari berkas miliknya. Semoga aku tidak melakukan hal bodoh yang sama atau ayah akan benar-benar marah.

Setelah makan siang aku langsung bertolak ke sebuah kafe yang tak terlalu jauh dari rumah, bahkan aku sudah memberikan lokasinya ke Sebastian. Sebastian sudah tahu tempat ini, kami dulu sering kemari jika sedang suntuk. Selain pelayanannya yang memuaskan, kafe ini sangat tenang. Namun setelah aku memutuskan untuk berpisah, acap kali aku kemari saat artikel bisnis yang harus aku tulis sedang menumpuk seperti saat ini. Tiga gelas cappucinno sudah kering olehku, aku baru saja menyelesaikan artikel pertama. Targetku malam ini sepertinya tidak akan tercapai mengingat waktu sudah menunjukkan pukul lima sore lebih. Selain itu Sebastian akan datang dan aku tidak ingin menjumpainya dalam keadaan tertekan karena pekerjaan.

Setelah memesan cokelat panas, aku mencari informasi mengenai kasus yang sedang ditangani oleh ayah. Aku menemukan satu berita yang menyatakan penemuan mayat dengan kondisi hangus terbakar, namun di artikel itu hanya tertulis satu jasad saja. Dugaan sementara adalah pembunuhan, berita dua mayat sisanya tidak dimuat dalam berita.

“Keo...,” sapa suara yang kukenal.

Refleks aku menutup laptop dan berdeham untuk menghalau keteganganku. Sebastian berdiri di depanku mengenakan jaket jeans favoritnya, ia menyisir rambutnya yang terbelah ke samping. Mata kami saling bertemu dan seketika aku membuang muka. Sebastian tidak berkata-kata lagi, ia langsung duduk di hadapanku.

“Kamu mau pesan apa?” tanyaku parau sembari mendorong buku menu.

Sesaat kemudian Sebastian memanggil pelayan dan memesan cokelat panas sepertiku. Tak lama kemudian ia mulai menggosok-gosokkan tangannya dan tersenyum kepadaku. Begitulah bahasa tubuh Sebastian saat ingin memulai pembicaraan, lebih tepatnya basa-basi.

“Apa kabar?” tanyanya ramah.

“Jadi... apa yang bisa kubantu?” tanyaku balik.

“Ehm... oke,” sahut Sebastian dengan muka kecewa, “Ada yang ingin aku tanyakan sebelumnya,” lanjutnya.

“Apa?” desakku datar.

“Apakah kamu tahu ayahmu sedang menangani tiga jasad yang hangus terbakar?” tanyanya cepat-cepat.

Sudah kuduga, aku diam menerka-nerka apa yang Sebastian inginkan dariku. Aku berdeham lagi dan menyeruput cokelat panasku.

“Aku tidak tahu, apakah ada masalah?” sahutku berpura-pura.

Kamu benar-benar tidak tahu?” tanyanya dengan serius sambil menatapku lamat-lamat.

Tatapan mata Sebastian selalu menjadi kelemahanku yang paling utama. Aku tidak yakin jawaban jujurku akan terdengar bijak.

“Sebenarnya aku tidak benar-benar tak tahu." Akhirnya aku terus terang, "Siang ini ada tiga mayat yang harus di otopsi ayahku. Jujur, itu membuat makan siang kami tidak nikmat. Itu saja yang aku tahu.”

“Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin kamu membantuku untuk mendapatkan informasi tentang identitas ketiga jasad itu,” terangnya lirih.

Permintaan yang menyebalkan. Sebastian menatap cemas ke arahku.

“Kamu sudah tahu jawabanku, Sebastian,” sahutku dingin.

“Please, Keo. Cuma kamu satu-satunya harapanku,” ucapnya memelas.

“Kamu gak amnesia, kan? Ayahku akan benar-benar murka kali ini,” sahutku ketus.

“Aku akan tanggung jawab,” sahutnya tegas.

“Aku tetap tidak mau!” Aku bersikeras.

“Keo....” sahutnya.

“Sudahlah, Sebastian. Nanti juga akan ada pernyataan dari kepolisian, tugasmu adalah menunggu pernyataan itu,” ucapku kesal.

“Gak bisa Keo, menunggu pernyataan dari kepolisian sama saja membiarkan pihak lain bisa meliput hal tersebut terlebih dahulu,” keluhnya.

“Kamu bisa menerbitkan di waktu yang sama, bukan?” tanyaku sambil memutar bola mata.

“Bisa, tapi....” Sebastian menghentikan kalimatnya.

Aku menunggu kata-kata selanjutnya, namun Sebastian terlihat bimbang. Ia menyeruput minumannya dan berdeham.

“Aku harus mendapatkan informasi terlebih dahulu atau aku akan benar-benar tamat,” lanjut Sebastian yang kemudian menundukkan kepalanya.

“Apa? Tamat? Kamu serius? Kenapa bisa begitu?” tanyaku, entah kenapa tiba-tiba aku merasa cemas.

“Karierku sedang tidak bagus, Keo,” sahutnya sambil menatapku.

“Kenapa kamu bisa ceroboh gitu, sih?” desahku.

“Keo..., beberapa bulan terakhir hidupku jungkir balik. Kamu juga tahu itu...,” sahutnya.

Hatiku mencelus mendengar jawaban itu, aku seolah tersindir. Aku mencoba menahan emosiku dan menyeruput cokelatku dengan pelan.

“Kita semua punya masalah, Sebastian. Tolong jangan mengkambinghitamkan hal-hal di luar pekerjaan,” kataku.

“Bukan itu maksudku, Keo,” timpalnya. "Itu benar-benar masa yang berat untukku. Aku harap kamu bisa mengerti."

Suasana menjadi benar-benar hening di antara kami berdua, suara hujan mulai terdengar. Aku melihat ke sekeliling kafe, tidak banyak tamu hari ini. Sebastian menatapku penuh harap, membuatku serba salah dan salah tingkah, ditambah lagi aku sangat merasa bersalah. Mungkin benar aku telah memberikan masa-masa sulit untuk Sebastian, apalagi melihat penampilannya yang tak sesegar dulu.

“Oke, aku akan bantu semampuku. Apa yang kamu butuhkan?” tanyaku.

Senyum Sebastian seketika mengembang, pikiranku seolah ditarik kembali ke masa-masa bahagia antara kami berdua yang telah lama berlalu.

Waktu itu aku memanyunkan bibirku sembari duduk di bangku taman, Sebastian duduk di sampingku tepat setelah menyelesaikan percakapannya dengan Anita, rekan kerjanya.

“Kok, cemberut!?” tanya Sebastian.

“Nggak,” Sahutku ketus.

“Nggak apanya, itu bibir manyun kaya Ikan Cucut,” candanya sambil meraup bibirku.

“Apaan, sih..., habisan kamu nyebelin!” kataku merajuk.

“Aku kenapa, Keo?” tanyanya bingung.

Waktu itu aku bimbang, menyuarakan isi hati tidak semudah membalikkan telapak tangan. Segenap keberanian aku kerahkan untuk megeluarkan beban yang menghimpit dadaku.

“Semua wanita pasti terpesona kalau lihat senyummu barusan, bahkan bencong aja naksir,” ucapku sambil membuang muka.

Sebastian melongo menunjukkan raut muka tak percaya, beberapa detik kemudian dia meraih tanganku dan menggenggamnya.

“Ya Tuhan! Keo..., kamu tahu?” tanyanya sambil menghadapkan mukaku ke mukanya.

“Apa?” tanyaku sebal.

“Ini pertama kalinya kamu cemburu, aku lega,” sahutnya sambil menarikku kepelukannya tanpa memedulikan orang-orang di sekitar kami.

Mukaku menjadi panas, untung saja saat itu Sebastian memelukku sehingga aku bisa menyembunyikan rasa maluku diam-diam.

Ya, ingatan itu masih segar melekat di kepalaku. Sungguh menyenangkan tapi sekaligus menyesakkan.

“Jadi, bisa, kan?” Suara Sebastian membuyarkan lamunanku.

“Ah, ya? Bisa kamu ulangi?” tanyaku kebingungan.

“Aku butuh bantuanmu untuk mencari tahu hasil otopsi ketiga jasad itu, Keo. Aku harus mendapatkannya malam ini, apa kamu bisa membantuku?” terang Sebastian.

Seketika itu aku menahan napasku, sebenarnya aku tidak begitu terkejut mendengar permintaan tolongnya karena sudah sering dan selalu membuat ayahku marah. Bahkan kami pernah menjadi target investigasi karena sidik jariku melekat pada barang bukti tersebut. Sebastian-lah yang menyelamatkanku karena berkata jujur kepada petugas kepolisian.

“Kamu serius, malam ini?” Aku memastikan sekali lagi.

“Iya, malam ini,” sahutnya tegas.

“Tapi, aku tidak yakin. Ini bukan ide bagus, Sebastian,” sahutku.

Sebastian menyandarkan tubuhnya ke kursi, raut mukanya terlihat frustasi. Aku tidak tega melihatnya seperti itu, aku sambar ponselku dan menelepon ayah. Ayah menjawab panggilanku setelah beberapa saat.

"Yes, Keo?"

"Ayah..., masih di rumah sakit?" tanyaku.

"Lebih tepatnya masih di kamar mayat, kamu sudah sampai rumah?" tanyanya balik.

"Belum, Keo baru saja selesai makan. Ada progres?" tanyaku lagi.

"Yah, kami mengetahui jenis kelamin masing-masing. Salah satunya identitasnya telah terungkap. Penduduk lokal, terlibat piutang dan akhirnya bertengkar hingga terjadi aksi pembakaran," sahutnya. "Tak usah dipikirkan, serahkan saja pada ayah," tukasnya kemudian.

"Jelas itu pembunuhan, mayat yang lain?" desakku.

"Keo... Ayah harus kerja. Jangan pulang larut-larut, bye," ujarnya mengakhiri telepon.

Sebastian menatapku penuh harap, aku meletakkan ponsel di meja dan menarik napas panjang.

"Apa kata ayahmu?" tanyanya kemudian.

"Masih menjalankan otopsi," sahutku.

Aku menghirup cokelatku yang sudah dingin.

"Satu mayat sudah teridentifikasi, korban dibakar karena terlibat piutang. Menyeramkan," ujarku. "Kamu tahu Sebastian, tadi siang aku melihat mayat hangus yang ketiga itu melintas di lorong. Sepertinya butuh lebih dari sehari untuk bisa mencari info lebih lanjut," tukasku.

"Ayolah, Keo, ayahmu lebih baik dari itu," ujarnya.

Aku memasang tatapan tajam ke arahnya, Sebastian salah tingkah.

"Maksudku..., beritahu jika sudah ada info terbaru." Ia mengoreksi kalimatnya sendiri dan aku tahu itu.

"Oke, selama menggunakan caraku, bukan caramu," ucapku ketus.

Aku mengemasi barang-barang dan memanggil pramusaji untuk mengantarkan tagihan. Kemudian menatap Sebastian setelah itu.

"Aku pulang dulu, Sebastian. Aku harap kamu tidak benar-benar tamat. Aku akan segera mengabarimu," kataku.

"Aku akan mengantarmu," ujarnya seraya berdiri.

"Tidak, Sebastian. Aku tidak akan meninggalkan mobilku di sini," tukasku sambil membayarkan sejumlah uang kepada pramusaji.

"Oke, aku mengandalkanmu," ujarnya.

"Sampai jumpa." Aku melambai padanya dan berlalu.

"Keo!" serunya saat aku belum terlalu jauh, membuatku berbalik dan menatapnya kembali.

"Thanks!" katanya.

Aku hanya mengangguk tanpa memandang wajahnya, kemudian melanjutkan langkahku dan keluar dari kafe itu.

***