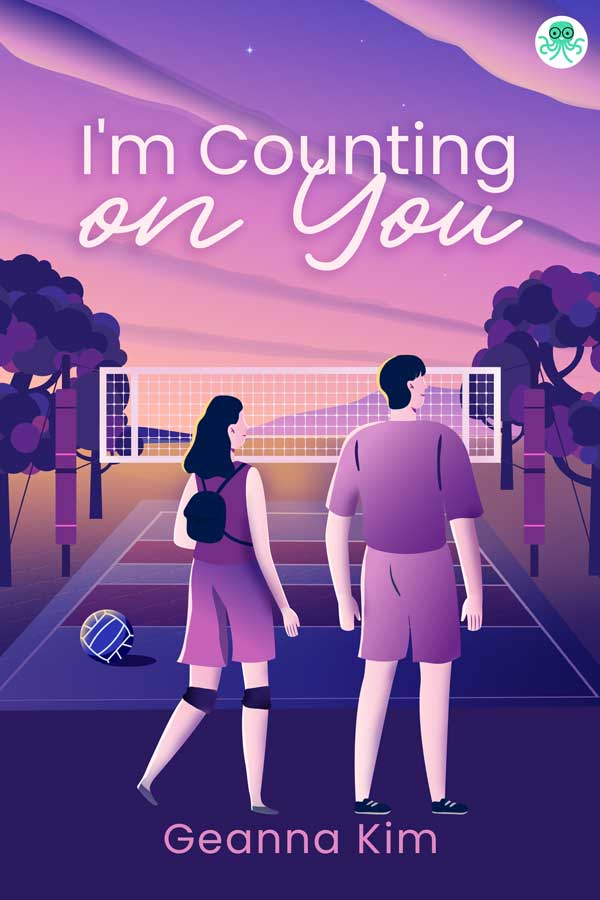

I'm Counting on You

By Geanna Kim

I’m An Alien

Terkadang aku bisa menjadi sangat pelupa dan melupakan banyak kejadian, tapi tidak dengan memori yang kuciptakan bersama Kakak. Film yang kami tonton di bioskop hari itu berkisah tentang alien yang dibuang ke bumi dan berakhir dikucilkan para penduduk yang tak menyukainya. Di malam itu, setelah film selesai diputar, dan tangisan membasahi wajahku, Kakak mengenalkanku pada voli, cinta pertamanya.

Sepertinya aku memang anak laki-laki lugu yang mudah jatuh cinta. Hanya beberapa hari dan aku mencintai voli dengan cinta yang sama besarnya pada Kakak. Namun, tak ada yang mengenalku di dunia voli, berbeda dengan Kakak yang dicintai semua orang. Sekarang aku yakin hidupku sebenarnya adalah komedi gelap yang disamarkan menjadi film drama luar angkasa. Aku dibenci dan dikucilkan seperti alien di film malam itu, seperti alien buruk rupa yang payah dan kesepian.

I’m an alien.

***

“Ya, kamu dapat izin pakai lapangan indoor. Klub voli masih libur karena ujian baru selesai kemarin.”

Pelatih berwajah masam melempar kunci ruangan olahraga ke atas telapak tanganku yang terbuka. Pria paruh baya bertubuh atletis itu berdecih pelan dan berbalik secepat kilat yang terlihat di langit sore ini. Sudah empat jam berlalu sejak aku menyaksikan orang yang menjabat sebagai pelatihku—sekaligus yang pertama menjadi pembenciku—pergi dari depan mukaku yang pucat.

Sudah empat jam berlalu dan di penghujung hari ini aku mencoret kalenderku lagi, kalender kecil pemberian Kakak yang setia kubawa di dalam ransel setiap hari.

Hitungan hari yang terlewati tanpa senyum bahagia meledak dalam kepalaku yang pening. Seakan tidak pernah puas, kali ini aku menghitung hari demi hari yang tercoret di kalender itu lagi. Menanti kapan hari yang tepat bagi pecundang sepertiku untuk mewujudkan mimpi. Namun, aku justru tak melakukan hal berarti selain mengurung diri di gedung voli dan menangis. Sembari menyaksikan sisa poster kemenangan tim kakakku terpaku di tembok gedung yang dingin. Kali ini, coretan untuk tahun ketiga di SMP menembus sorot mataku yang sayu dan kerdil.

Kakiku masih terbalut sepatu lusuh saat gemericik air yang menampar atap gedung berbisik-bisik. Seolah memintaku pulang dan menyerah. Seakan hujan tahu bahwa aku baru saja gagal melakukan servis lompat setelah puluhan kali mencoba. Sampai kini tak ada bola yang tersisa di keranjang.

Tidak ada yang tersisa di lapangan tak bertuan ini selain diriku, dan voli.

“Tim Voli Putra SMP Taruna Cendekia terpaksa gugur di babak perempat final dan gagal melaju ke semi final setelah kalah dari SMP Pratama Satu. Kejadian ini membuat publik syok, terutama para pencinta bola voli yang mengharapkan SMP Taruna Cendekia memenangkan Kejuaraan Nasional Bola Voli Tingkat SMP Se-Jabodetabek.”

“Benar sekali! Padahal SMP Taruna Cendekia telah menjadi tim unggulan dan juara bertahan selama empat tahun berturut-turut! Apa yang membuat mereka harus kalah tiga set dari tim baru SMP biasa?”

“Ya, itu yang menjadi pertanyaan besar bagi semua pencinta voli. Saya kebetulan sangat beruntung mendapat laporan hasil wawancara yang baru akan dipublikasikan lusa. Ternyata tim unggulan SMP Taruna Cendekia mengalami kendala internal yang sangat merugikan. Libero mereka dan dua anggota yang bertugas dalam defense mengalami cedera yang cukup parah. Akibatnya sang pelatih, Markus Jilian terpaksa menurunkan pemain libero cadangan dari kelas tiga. Menurut sang pelatih dan beberapa forum penggemar voli, permainan buruk libero cadangan inilah yang membuat pertahanan Tim Voli Putra SMP Taruna Cendekia sangat lemah!”

“Ah, sangat disayangkan! Karier gemilang Tim Voli Putra SMP Taruna Cendekia harus kandas dengan ... sangat memalukan. Maaf saya harus mengatakan ini, tapi saya tak habis pikir tim unggulan kesayangan publik ini harus gugur karena seorang libero cadangan. Omong-omong, apakah nama pemain libero cadangan dari kelas tiga itu sudah terungkap dan dapat diumumkan sekarang?”

“Ya, sudah terungkap. Nama libero cadangan itu—“

Itu aku, Theo Gregory. Theo yang bodoh ini untuk pertama kalinya diturunkan dalam permainan setelah tiga tahun duduk di bangku cadangan yang dingin. Persisnya setelah menghabiskan tiga tahun di klub voli sebagai pemain terburuk. Ya, itu aku. Pemain libero cadangan yang telah membunuh nama baik Tim Voli Putra SMP Taruna Cendekia. Namun, yang paling memilukan bukan itu, tetapi momen saat aku bermain sebagai cadangan, untuk yang pertama dan terakhir. Permainan pertamaku itu hanyalah campuran dari keberuntungan dan kesialan. Aku masih dapat merasakan dadaku meluap saat akhirnya dapat beranjak pergi dari sudut lapangan dan bergabung dengan tim.

Aku sempat merasa begitu beruntung. Sampai enam lawan di balik net berkali-kali mengirimkan bola padaku. Rentetan bola yang tak dapat kuterima satu pun. Kalian boleh bilang aku bodoh, karena memang begitu kenyataannya. Luncuran bola yang agak basah karena keringat meleset saat kuterima. Kendati sudah kurapatkan kedua tanganku erat-erat, tapi bola yang menukik tajam itu tetap tak dapat kuhentikan.

Sepasang mataku menjadi saksi bisu di hari itu, saat satu per satu bola melewati kepalaku dan mendarat di dalam lapangan. Di sisi lain, layar monitor mengubah angka tim lawan. Aku membeku, masih dalam posisi menerima bola. Sementara gegap gempita gedung kejuaraan meledak di depan wajahku yang mati rasa.

“Theo! Lambungkan bolanya! Dalam voli kita nggak bisa melawan kalau bolanya nggak diterima!”

Gemerisik suara televisi yang menyiarkan berita olahraga di sudut gedung berangsur reda, berganti lagu iklan. Nahasnya telingaku dipenuhi lagi dengan suara-suara itu. Suara yang memakiku saat time out terakhir terpaksa diambil pelatih. Laki-laki itu berdiri dengan rahang keras, menghadapku yang dikucuri keringat dingin.

“Selama tiga tahun aku berlatih keras menjadi setter terbaik bagi tim bukan untuk dipermalukan seperti ini. Seorang setter nggak bisa mengatur serangan untuk wing spiker dan ace kalau libero nggak bisa menerima bola!”

Aku berusaha melupakan apa yang terjadi setelah itu. Yang masih sanggup kuingat hanyalah belasan pasang mata yang memerah karena rasa marah. Suara teriakan dari barisan murid SMP Taruna Cendekia terdengar menyorakkan semangat. Namun, di pinggir lapangan tidak ada lagi semangat yang tersisa. Pemain-pemain yang unggul dalam bertahan ditarik keluar dari pertandingan karena cedera serius, termasuk pemain libero dari kelas satu yang sangat berbakat. Tragedi ini mungkin terdengar aneh, tapi aku bertaruh tidak ada yang tahu apa sebabnya selain kami yang tergabung dalam klub.

Kenyataan pahit seperti ini sudah menjadi rumor sejak aku menginjakkan kaki di kelas tiga. Kelulusan seorang ace andalan adalah penyebabnya. Kakakku lulus tahun lalu dan terpaksa meninggalkan Tim Voli Taruna Cendekia. Sejak saat itu tak ada lagi ace yang bisa diandalkan untuk mencetak lebih dari separuh poin selama pertandingan. Kepergian Kakak ditangisi seluruh anggota klub. Kakak pergi menyisakan jejak kemenangan yang tercetak dalam piala dan piagam penghargaan. Tetapi, gosip buruk beredar setelah itu. Pasalnya Kakak tidak hanya meninggalkan kenangan kemenangan selama tiga tahun bermain sebagai ace di tim inti.

Kakak juga meninggalkan kesulitan bagi tim. Dia meninggalkan aku sendirian di tim ini, hanya untuk menjadi biang kekalahan.

“Ini adikku Theo. Dia sudah bermain voli bersamaku sejak masih berusia 7 tahun. Dia sangat mencintai voli sepertiku. Sampai saat ini dia sudah tekun berlatih selama 2 tahun dan memberikan kemampuan terbaiknya. Meski fisiknya nggak atletis dan tinggi. Meski kadang dia kikuk saat menerima bola, nggak bisa melakukan spike, payah dalam servis lompat. Tapi aku yakin dia bisa bermain dengan baik di tim. Tolong percaya padanya.”

Aku berbaring menatap langit-langit gedung yang begitu tinggi. Bayangan bola yang meluncur di udara berkelebat di tatapan mataku. Tanganku terjulur mencoba menggapai bola yang melayang itu. Tapi, lagi-lagi bola itu lenyap dan terjatuh di dalam lapangan, tepat di depan mataku yang menatap nanar.

Kulihat sekujur tanganku yang memar dan telapak tanganku yang kebas. Kemudian samar-samar suara Kakak yang lembut di hari perpisahan itu kembali menyapa. Saat dia menghadapku dan mengulurkan kepalan tangan.

“Kakak ingin mengandalkanmu.”

Senyum getirku mencuat. Mendadak hatiku merasa sangat aneh. Bagaimana bisa Kakak, seorang ace andalan yang kepergiannya ditangisi semua orang dapat berkata dengan ringan kalau dia mengandalkanku, alien yang payah dan kesepian ini? Aku tak mengerti, tapi kendati seluruh hatiku menolak perkataan Kakak, aku tetap membalas tos terakhirnya sembari mengangguk. Lalu Kakak tertawa, menyaksikan senyum semringahku menyeruak malu-malu.

“Theo, I’m counting on you.”

***