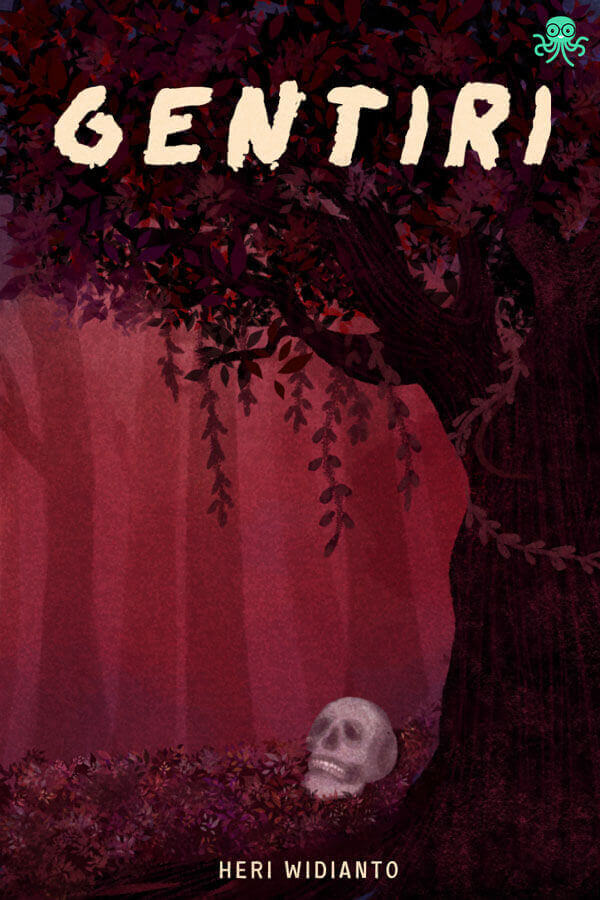

Gentiri

By heriwidianto

Prolog

Tidak ada pekikan. Hanya napas tersekat sewaktu salah satu pintu rumah terbanting, membuka.

Klok...

Agung memberi tanda dengan membunyikan mulut dan juga lidah, tetapi tidak mendapat balasan dari yang lain. Kepanikan mulai menyergap. Dia menatap jauh ke depan. Yang ada hanya gelap. Buram.

"Ndu…," seperti gumaman, Agung kembali memanggil dalam remang. "Cel… Neng...."

Mata Agung menyipit dalam kegelapan. Hanya pendar samar pinggiran cermin atau besi tertangkap olehnya. Dia menyesal mematikan lampu teplok sebagai penerangan satu-satunya di rumah gedongan itu saat mulai melakukan aksinya.

Pelan, Agung mengerjap saat menyadari dua bulatan merah di pojok rumah seperti sedang mengawasi. Berhitung dengan jarak, Agung sadar bulatan itu bukan milik temannya. Bukan milik manusia karena dia sampai harus mendongak untuk memastikan. Detik berikutnya, aroma ketela bakar menguar menepak penciuman, lalu menyusul suara serak mirip erangan. Tengkuk Agung meremang. Dia sadar ada yang tidak beres dengan rumah itu, tetapi sepertinya sudah terlambat.

"Ampun… jangan ganggu saya. Saya ke sini cuma mau...." Agung mencoba melarikan diri saat dua bulatan merah itu bergerak mendekat secara cepat selayaknya embusan angin. Anehnya, langkahnya seperti terpatri.

Dalam satu kedipan mata, bulatan merah itu menjelma menjadi sosok hitam besar dan tinggi, berdiri di hadapan Agung yang mendadak kaku. Aroma ketela bakar semakin menusuk hidung. Tak sempat berkedip lagi, gerakan sekelebat itu seolah membawa Agung terisap jauh ke ujung ruangan. Agung raib. Keheningan kembali menyelimuti rumah paling mentereng milik salah seorang terpandang di Desa Maesan. Juragan tembakau. Cokro.

Pintu rumah pun menutup kembali dengan gerakan pelan.

***

1

Tangan Agung tergerak menutup wajah dengan topi Gareng, menyisakan kedua mata serta mulut. Bersama Windu dia menunggu di kebun belakang, dekat hamparan pohon pisang dan kelapa saling beradu milik tengkulak tembakau di Desa Maesan―Bromo. Ditemani suara jangkrik dan sesekali kepak kelelawar, Agung mengamati tembok tinggi sebagai jalan mereka masuk. Tangga bambu telah mereka siapkan sebagai perlengkapan mencuri malam ini. Mereka berjongkok dan mulai kesemutan.

“Di sini tidak ada setan, kan, Gung?” tanya Windu memecah sunyi. ”Aku dengar pocong suka mengintip di sebelah situ.” Windu menunjuk satu pohon pisang paling dekat. “Orang kampung bilang, kebun pisang milik Pak Bromo ini gudangnya setan,” tutup Windu ketika pergerakan angin meniup daun pisang yang ditunjuknya tadi. Bersamaan dengan itu, dia tepuk nyamuk di pipi dan juga betisnya yang sebesar gedebok pisang. Konsentrasi Agung sempat hilang sebentar. “Nyamuknya juga mirip setan.”

“Kalau kamu takut, kamu boleh pulang, Ndu,” balas Agung.

Windu cepat-cepat menggeleng. Punggungnya menegak. Dia ikut berkonsentrasi.

“Sesuai yang aku bilang tadi, cari barang yang bisa dipanggul.” Agung berkata pelan, mengulangi ucapannya sampai tiga kali. “Terus, hati-hati kalau sudah masuk ke rumah Pak Bromo… jangan berisik….” Wajah kesal Agung masih kentara. “Dan harusnya kamu datang lebih awal supaya kita bisa lebih lama mengawasi rumah ini.”

“Maaf, Gung. Aku tadi ketiduran. Kekenyangan. Wati masak ikan sepat sama sambal mentah. Kebiasaanku juga harus tidur dulu sebelum begadang. Biar badan segar, terus mata jernih. Pikiran juga.”

“Kita tidak sedang nonton layar tancap, Ndu!” Tersadar suaranya sedikit meninggi, Agung membungkam mulutnya dengan kedua tangan. Balasan tawa Windu bocor. Sebentar. Selanjutnya, telinga Agung mulai memastikan tidak adanya langkah mendekat atau suara-suara lain yang mencurigakan. Kemudian, mereka sama-sama menarik napas panjang setelah dirasa aman.

“Sampai kapan kita tunggu di sini?” tanya Windu, tidak sabaran.

“Sampai pagi―”

“Jangan, Gung,” potong Windu. ”Kamu ngawur. Nanti bisa ketahuan yang punya rumah.”

“Makanya jangan goblok,” sembur Agung geram. “Sampai aku yakin aman, baru kita masuk.”

Bukannya marah dengan makian Agung, Windu malah terkekeh mendengar balasan semacam itu.

Bruk....

Untung saja Agung orangnya tidak mudah terkejut, apalagi teriak mendapati dorongan dari belakang. Dia sampai terjerembap karena ulah Windu.

“Ada apa lagi?” Agung mencoba menahan emosi saat bangkit. Jantungnya hampir copot padahal mereka belum memulai aksinya.

“A-aku pegang kulit ular, Gung. Seperti kulit orang mati. Tadi jalan di belakangmu,” urai Windu, menunduk dan mengawasi tanah di depannya.

Karena gelap, Agung tidak terlalu memperhatikan raut wajah Windu. Apakah dia sedang ketakutan atau sedang mengerjainya. Setelah tersadar tidak ada gunanya bertanya lebih jauh apalagi membahas, Agung hanya membalas dengan mendesah. Mencoba untuk tidak peduli.

“Kenapa tarik napas panjang?” seilidik Windu. “Benar kan, ada ularnya?”

“Kenapa kamu tidak dipatuk ular saja sekalian?” balas Agung kesal dan menyesal telah mengajak teman tidak bergunanya itu.

Windu berusaha keras menahan tawanya sampai pundaknya bergetar dan melupakan kejadian memegang ular hanya dalam sekian detik. “Kenapa kamu bicaranya selalu kocak sih, Gung?”

“Pakai topi Gareng-mu!” perintah Agung. “Terus, tutup mulut baumu itu. Jangan tertawa!”

Windu menurut dan menunggu di belakang Agung dengan kantuk mulai menggelayut. Seharusnya, Agung bisa sedikit lega sewaktu menunggu Windu di tempat janjian. Dia yakin, temannya itu tidak akan datang begitu waktu janjian telah lewat. Namun dengan langkah cepat, Windu mendarat di belakang Agung, membawa serta tangga bambu dan membuat ketenangan sebelumnya terbentuk, menguar. Sampai akhirnya mereka mendekam di kebun pisang milik Bromo dengan siksaan berbagai macam pertanyaan tidak masuk akal dari mulut Windu. Terutama, persoalan setan dan kawan-kawannya itu.

“Sekarang ikuti aku. Jangan lupa bawa tangganya!”

Kantuk pun lenyap saat Windu bergerak membawa tangga bambu dengan langkah cepat dan meletakkannya miring di tembok rumah Bromo. Agung memerintah Windu untuk tidak jauh-jauh saat mengekor.

Setelah semua siap, Agung memanjat tangga sementara Windu menunggu dengan wajah cemas di bawah. Untuk menenangkan gemertuk gigi-giginya, Windu berdiri sambil berkacak pinggang, memandang ke kanan dan kiri. Berselang-seling.

“Tenang, Ndu….” Suara Agung seperti berbisik saat mulai memanjat.

“Iya.” Windu membalas dengan sama pelannya, tetapi tetap belum bisa menenangkan jantungnya.

Saat tiba di atas, Agung ngeri memandang ke bawah. Pijakan kakinya selebar tapak. Sembari menjaga keseimbangan, Agung menyasar sisi lain dari tembok tinggi itu. Beruntung, meski samar karena terkena cahaya bulan yang tak utuh, Agung sempat menghapal beberapa titik di rumah Bromo.

Agung menemukan beberapa lekukan di tembok yang bisa dia gunakan sebagai pijakan. Hanya dua kali mencengkeram lekukan itu dan mendarat di tepat pinggiran sumur, dia sudah bisa menjejak lantai yang biasa digunakan untuk mencuci piring atau baju.

“Ternyata Windu tidak terlalu goblok,” puji Agung dalam hati. “Kamu tunggu di bawah sebentar. Kalau aku sudah turun, baru kamu naik. Takut temboknya ambrol. Terus, turunnya juga hati-hati. Ada dua lubang di tembok bisa untuk pijakan. Saranku, jangan sampai jatuh.”

“Iya,” jawab Windu pelan.

Lima belas menit kemudian mereka sudah ada di bagian samping rumah Bromo. Pandangan Agung berkilatan membalas mata awas Windu. Dia menduga Windu ingin mundur, tetapi karena telanjur sampai di seberang tembok, dia sempat bingung saat menentukan sikap.

“Ini kita salah lho, Gung. Kalau sampai ketahuan, bisa dibakar hidup-hidup.” Windu berbisik, mengutarakan kekhawatirannya.

“Kita tidak jadi begal. Kita cuma kurangi sedikit hartanya. Jadi, kalau sampai tertangkap, tidak mungkin dibakar hidup-hidup. Palingan diarak ke kantor desa. Lagi pula, Pak Bromo tidak akan bangkrut karena hal ini.”

Windu mengangguk ragu-ragu, lalu menggeleng cepat. “Apa bedanya? Sama-sama ambil punya orang, kan?”

“Ya sudah, kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Kamu pulang saja, Ndu. Aku bisa sendiri asal kamu tidak minta bagian atau lapor-lapor,” terang Agung sambil menunjuk tembok di belakangnya. “Sana!”

“T-tapi―”

Agung mulai melangkah meninggalkan Windu. Dia tidak berniat membujuk lebih jauh lagi. Saat Windu akhirnya memilih mengekor, Agung tersenyum dan mulai menajamkan penglihatan serta pendengarannya.

Karena bagian samping rumah Bromo menggunakan lampu teplok sebagai penerangan luar, cahaya remang yang ditimbulkan sedikit meliuk diterpa angin dari segala arah. Namun, cukup membantu pergerakan mereka.

“Sesuai dengan rencana, kita cari yang mudah diangkut.”

Tidak sampai lima belas menit, mereka sudah menemukan barang berharga dalam sak. Agung melangkah cepat setelah berhasil mengikat barang curian itu di punggung, lalu kembali ke tembok. Dia berharap tidak jatuh terlentang sewaktu membawa barang curiannya naik.

Saat naik dan turun dari tembok rumah Bromo, Agung mengamati pergerakan Windu di bawahnya, serta ukuran sak yang dia bawa. Agung curiga, tetapi dia tidak mau memikirkannya lebih jauh karena melarikan diri dari rumah Bromo jauh lebih penting untuk dilakukan sekarang.

Kecurigaan Agung terbukti benar. Saat dia buka hasil curian dan menemukan beras, senyum pun terkembang sempurna. Sementara Windu mengumpat saat memeriksa barang curiannya. “Jancok. Isinya bawang putih, Gung. Separuh lagi….”

“Goblok!” Agung tidak bisa menahan tawanya saat melihat rupa Windu yang mendadak masam seiring sumpah serapah yang tidak mau berhenti. “Masa kamu tidak bisa bedakan mana bawang putih, mana beras?”

Mendadak Windu berhenti melangkah. Suaranya pelan bagai bisikan. “Gung… sepertinya kita ada masalah.”

Agung baru berhenti setelah mencapai tiga langkah di depan Windu. Bertanya cepat, “Masalah apa lagi?”

“Tangganya… ketinggalan,” balas Windu ragu-ragu

Sepertinya kesabaran Agung diuji sepagi itu. “Ambil sekarang juga atau kamu mau dibakar hidup-hidup sama warga? Aku tunggu di sini!”

***