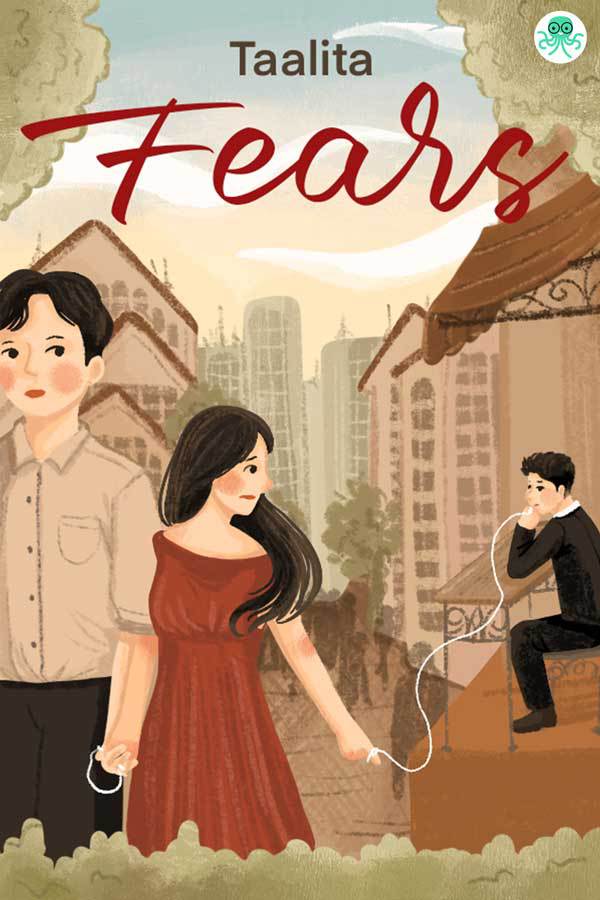

Fears

By Taa

Prolog

Kali ini saja, Lita ingin tidur nyenyak. Tanpa mimpi buruk yang terus mengejarnya. Meyakinkan diri, Lita membuka botol berukuran kecil yang sejak tadi berada dalam genggamannya dan mengeluarkan satu butir obat dari dalam sana. Tindakan ini akan membuatnya kecanduan, tetapi Lita berjanji akan berhenti ketika Welly kembali.

Bayangan senyum Welly terus berkelebat saat Lita berusaha menelan obat tersebut dan meneguk air dari dalam gelas yang ia siapkan di atas nakas.

Benar-benar tidak butuh waktu lama untuk mendatangkan kantuk yang Lita inginkan beberapa hari terakhir. Sambil menghirup sisa-sisa aroma Welly yang melekat pada bantal laki-laki itu, Lita memejamkan mata. Berharap ia bisa tidur tanpa mimpi buruk dan akan bangun dengan perasaan lebih baik keesokan harinya.

1. As Pretty As Daisy

Jember, 2010

Hari pertama ospek tingkat universitas, Lita hampir tumbang. Tidak ada yang bisa ia salahkan selain dirinya sendiri karena melewatkan sarapan. Lani, teman semasa SMA-nya yang juga kuliah di universitas negeri di Kota Suwar-Suwir ini, meminta petugas kesehatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa untuk membawa Lita menuju posko kesehatan.

Di dalam posko kesehatan, hanya ada tiga mahasiswa baru yang juga hampir tumbang sepertinya. Sisanya, beberapa anggota BEM yang terlalu malas untuk ikut upacara pembukaan ospek tingkat universitas. Upacara masih berlangsung dan rektor masih memberi sambutan, tetapi kepalanya masih berdenyut padahal ia sudah duduk di kursi ini bermenit-menit.

Lita baru kembali memejamkan mata sambil bersandar pada sandaran kursi ketika sebuah suara menyusupi indra pendengarannya, bersamaan dengan riuh tepuk tangan mahasiswa baru. Sepertinya ospek sudah resmi dibuka oleh rektor.

“Minum, dong.”

“Upacaranya udah? Nggak nemenin Pak Rektor dulu, Well?”

“Udah ngobrol sama Deo. Aku haus banget.”

Lita membuka mata perlahan dan mendapati seorang laki-laki jangkung berdiri tidak jauh dari tempatnya duduk. Laki-laki itu menenggak dua gelas air mineral dalam kurun waktu kurang dari satu menit. Lita baru akan memejamkan matanya lagi ketika laki-laki yang dipanggil ‘Well’ itu menoleh dan tatapan mereka bertemu.

Lita belum pernah melihatnya. Pada geladi bersih ospek sehari lalu, anggota BEM-U tidak dalam formasi lengkap. Yang paling Lita ingat adalah Deo, ketua BEM-U yang tampan, tetapi ternyata tidak lebih tampan dari laki-laki yang sedang berdiri tidak jauh darinya ini.

“Eh, kok kamu pucet banget?”

Laki-laki itu mendekat. Membuat Lita terpaksa menegakkan tubuh meski kepalanya masih berdenyut-denyut.

“Kenapa masih di sini? Pulang aja.”

“Mana bisa, Well. Hari pertama ospek. Kalau bolos, susah dapat sertif.” Perempuan yang Lita berusaha ingat namanya itu menimpali sebelum Lita sempat menjawab.

Laki-laki itu menarik kursi kosong dan duduk di dekatnya, setengah menghadapnya. Dari jarak tidak lebih dari setengah meter, aroma maskulinnya menyeruak. Mengherankan, karena laki-laki itu baru saja menjemur diri di tengah lapangan dan tampak berkeringat.

“Ada toleransi buat maba yang sakit, Al.”

Lita mencuri pandang pada ID card yang terkalung di leher laki-laki itu.

Welly Julian Aryatama

Wakil Ketua BEM

“Bentar lagi juga enakan, Kak. Cuma pusing, kok.” Suara Lita terdengar lemas di telinganya sendiri.

Laki-laki bernama Welly itu mengernyit. “Setengah jam lagi masih upacara pembukaan bareng dekan di fakultas kamu.”

Lita meringis samar. Namun, ia memilih mengunci bibir dan mengusap keringat dingin yang menempel pada pelipisnya. Lita tidak mau pulang. Ospek hari pertama akan menjadi hari yang panjang dan penuh tugas. Jika ia melewatkannya, bukan tidak mungkin sertifikat ospek akan susah ia dapatkan.

“Dari fakultas apa?”

“Ekonomi, Kak.”

Tanpa menimpali, Welly mengeluarkan ponsel dari saku jas almamaternya. Lita yang berada di dekatnya, mendengar potongan pembicaraan laki-laki itu dengan seseorang di balik telepon.

Ekonomi. Maba. Sakit. Tiga kata yang diulang Welly dengan tidak sabar. Tidak menunggu lama, seorang perempuan dengan potongan rambut sebahu mendekat padanya. Lita mengenali perempuan itu sebagai anggota BEM-F dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

“Mana yang anak Ekonomi, Mas?” tanya perempuan itu pada Welly.

Welly mengedikkan dagunya pada Lita. “Pucet banget. Pulangin aja. Biar nggak ada skandal macem-macem.”

Lita kontan mengernyit. “Kak, saya cuma pusing. Masih kuat buat ikut ospek.”

“Tahun lalu, ada maba Fisip yang pingsan. Besoknya, teman-teman dari BEM-U dan BEM-F disidang pihak kampus,” ujar Welly dengan mata teduhnya yang tepat menatap kedua bola mata Lita. “Jadi, mohon kerja samanya. Demi kamu, juga kami yang bertanggung jawab atas ospek univ.”

Lita memang sempat mendengar desas-desus tersebut dari salah satu temannya. Ada seorang mahasiswa baru yang sakit dan dibiarkan oleh pihak BEM. Tetap dipaksa untuk ikut serangkaian kegiatan ospek dan berakhir di rumah sakit seminggu penuh karenanya.

Namun, Lita berpikir Welly sangat berlebihan. Lita tidak mau menurutinya.

“Nanti bisa duduk di pinggir lapangan pas upacara bareng Pak Dekan, Mas. Aku mintain izin ke komdis.” Lea—nama yang Lita tahu setelah melirik ID card yang dipakai perempuan itu—berusaha meyakinkan Welly.

Tidak berhasil membuat Lita pulang dengan sikap berlebihannya, Welly bertahan di tempat duduknya dan sibuk dengan ponsel. Bahkan hingga Lani menghampirinya, Welly tetap duduk di sana.

Ketika Lita dan Lani akan pergi dari posko dengan ransel yang menggantung pada salah satu bahunya, Welly menahan.

“Kenapa, Kak?”

Laki-laki dengan tatapan teduh itu menatap Lita penuh ingin tahu. Raut wajahnya terlihat kikuk, tetapi tidak gagal membuat Lita kagum karena justru membuat Welly semakin tampan. Lita baru menyadarinya.

“Nama kamu siapa?”

Meski bingung, Lita tetap menjawab, “Lita, Kak.”

“Welly.” Laki-laki itu mengulurkan tangannya, meminta untuk disambut. Lita menjabat tangannya singkat.

“Jurusan?”

Masih dengan kernyitan dahi yang berusaha Lita samarkan, ia menjawab lagi, “Akuntansi, Kak.”

Welly mengangguk-anggukkan kepalanya sebagai respons.

“Kalau nanti sore aku temui di fakultas, bersedia pulang bareng?”

Di sampingnya, Lani terkesiap. Beberapa orang yang masih berada di dalam posko pun tidak kalah kaget ketika sang wakil ketua BEM ini menanyakan hal yang terkesan tabu pada perempuan yang pertama kali ditemuinya.

“Maksudnya, Kak?”

Welly tersenyum. Buru-buru mengeluarkan pulpen dan secarik kertas dari saku jasnya. Ia mengulurkannya pada Lita.

“Nanti aku hubungi lagi. Bisa tulis nomor HP kamu di sini?”

***

Jember, 2014

Lita tidak bisa menyurutkan senyumnya ketika mendapati Welly berdiri tidak jauh dari pintu keluar gedung auditorium universitas, di bawah pohon rindang yang tampak lengang.

Laki-laki yang menjadi kekasihnya sejak ia masih mahasiswa baru itu membawa sebuket bunga daisy. Bunga favorit Lita. Masih dengan menggandeng lengan Papanya, Lita menghampiri Welly.

“Congratulations, Taa!”

Lebih dulu melepas gandengan pada lengan Papanya, Lita menghambur dalam pelukan Welly.

“Kamu cantik banget,” bisik Welly sembari mengusap punggungnya yang tertutup toga.

“Mas Wellyku juga cakep banget pakai batik gini.”

Welly terkekeh. Tawanya terasa menggetarkan hati Lita. Membuat Lita tidak ingin melepaskan diri dari pelukan laki-laki itu.

Setelah dinyatakan lulus sebagai sarjana teknik tahun 2011, Welly melanjutkan studi di sebuah institut teknologi ternama di Bandung dan bekerja pada perusahaan papanya di Surabaya begitu lulus pendidikan pascasarjana. Perusahaan yang dirintis ketika Welly pulang ke Jember untuk sekolah S1 di kampung halamannya.

Terhitung tiga tahun, konsultan teknik milik keluarga Aryatama sudah melejit namanya. Radhian—pemilik sekaligus direktur utama dalam perusahaan konsultan tersebut—kerap memenangkan tender proyek-proyek besar milik pemerintah maupun swasta. Saat ini, Welly membantu papanya mengurus perusahaan dan menjabat sebagai manajer teknik.

Sejak 2011 pula, Lita dan Welly menjalin hubungan jarak jauh. Banyak kesulitan yang terjadi selama perpisahan temporer mereka, tetapi baik Lita maupun Welly memilih untuk tetap menggenggam satu sama lain. Sekalipun banyak rintangan yang mengadang.

“Pelukannya belum mau dilepas? Kita jadi pusat perhatian, Sayang. Papa juga nungguin.”

Lita mengendurkan pelukannya pada pinggang Welly. Ia menoleh pada papanya yang menunggu dengan sabar.

“Maaf, Pa,” kata Lita pelan.

Trisna—papa perempuan itu—mengangguk dan tersenyum maklum.

“Kangen-kangenannya dilanjutin nanti aja. Papa udah laper, Mbak.”

Lita mengiakan.

“Mobil saya ada di depan gerbang keluar, Pa. Liv nunggu di sana,” ujar Welly pada Trisna ketika laki-laki paruh baya itu menanyakan keberadaan Livia, putri bungsunya.

Trisna berjalan lebih dulu untuk menghampiri Liv yang berada di sana sejak tadi. Lita baru akan menyusul ketika Welly menahan.

“Bunga daisy-nya belum diterima,” kata Welly, lengkap dengan senyumnya yang manis.

“Thank you, Mas.”

“Kado yang lain ada di mobil.” Welly membiarkan Lita menggamit lengannya selama menuju Pajero milik laki-laki itu. “Mau foto keluarga dulu?”

Lita mengangguk. “Kedatangan kamu di Jember udah jadi kado.”

Welly tidak bisa menahan senyumnya. “Oh ya?”

Empat bulan lalu, Welly mengabarkan pada Lita bahwa kantor mengikuti lelang proyek milik pemerintah. Pembangunan taman pada beberapa titik di Surabaya. Sesuai dengan program kerja walikota yang bertajuk ‘Seratus Taman Kota untuk Surabaya’. Maka, Welly yang memiliki tanggung jawab ganda karena harus membantu papanya pula, tidak bisa menghampiri Lita di Jember. Lita yang sedang disibukkan dengan skripsi pun tidak bisa mengunjungi kekasihnya itu.

“Kamu sibuk, tapi kamu menyempatkan dateng di hari kelulusanku,” ujar Lita. “Terima kasih, Mas.”

“Kalau gitu, aku juga mau berterima kasih ke kamu.”

“Untuk?”

“Keputusanmu buat ikut aku ke Surabaya dan kerja di sana.” Welly menoleh sekilas pada Lita. “It’s a big deal.”

Lita mengangguk-angguk. “It’s a big deal,” ulangnya. “Dan aku mau menyertakan kamu dalam keputusan-keputusanku besarku, Mas.”

***

Surabaya, 2014

Pukul setengah delapan pagi, Fanny memasuki lobi kantor. Dengan tangan kiri menjinjing tas kerja, laki-laki itu menuju lift yang berada di samping kanan lobi. Saat akan menutup pintu lift dan menekan tombol sepuluh, lantai tempat para direktur berada, seorang perempuan menahannya.

Ketika tatapan mereka bertemu, Fanny langsung jatuh pada kedua bola matanya yang hitam legam. Fanny buru-buru menahan pintu dan membiarkan perempuan yang kini tersenyum kikuk itu masuk.

“Lantai berapa?”

“Enam.”

Perjalanan menuju lantai enam terasa sangat lama. Fanny tidak pernah mengalaminya. Juga tidak pernah merasakan keingintahuan pada seorang perempuan yang juga berada di sampingnya ini. Bertahun-tahun Fanny bekerja untuk PT Arendra Realty—salah satu anak perusahaan dari Soeharyoso Group, perusahaan real estate terbesar kelima di Indonesia—belum pernah sekalipun ia bertemu dengan perempuan bermata bulat dan hitam legam ini.

Jika perempuan itu bekerja di lantai enam, kemungkinan besar ia merupakan staf divisi Finance. Atau hanya kebetulan mampir ke sana sebelum menuju lantai tempatnya bekerja. Buru-buru, Fanny menyingkirkan segala spekulasi yang bersarang dalam kepalanya.

Bukan hal penting, batinnya meyakinkan.

Selain matanya yang hitam legam, aroma vanila dari perempuan itu menyita atensi Fanny. Diam-diam, Fanny ingin kecepatan lift ini melambat dan membiarkan dirinya terjebak beberapa menit lebih lama dengan perempuan itu.

“Bapak berhenti di lantai berapa?”

Fanny yang ditanyai begitu, hampir kehilangan wibawa karena nyaris tidak bisa menahan keterkejutannya. Bahkan suaranya tidak kalah menyita perhatian Fanny.

Di layar, tampak lift masih menuju lantai tiga. Setengah perjalanan lagi. Fanny tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kesempatan untuk memuaskan keingintahuannya.

“Sepuluh.”

Dari pintu lift yang tertutup, Fanny bisa melihat raut kaget perempuan yang berdiri di sampingnya. Otomatis, Fanny melengkungkan senyum samar. Hal yang jarang ia lakukan ketika bertemu orang asing.

Perempuan itu tidak membalas, membuat Fanny memutar tubuh agar bisa menghadapnya. “Saya Fanny.”

Dengan kikuk, perempuan pemilik mata hitam legam itu membalas uluran tangan Fanny. “Thalita, Pak.”

Fanny menyimpan nama itu dalam ingatannya.

“Saya belum pernah bertemu kamu sebelum hari ini. Pegawai baru?”

Perempuan bernama Thalita itu mengangguk. “Ini hari pertama saya bekerja di sini, Pak.”

Fanny merutuki waktu yang berlalu begitu cepat. Baru saja ia berniat menimpali ucapan perempuan itu, lift yang membawa mereka sudah tiba di lantai enam. Perempuan itu keluar setelah tersenyum sekali lagi pada Fanny.

Setibanya di lantai sepuluh, Fanny bergegas menghubungi Galih, finance manager sekaligus teman akrabnya. Pada dering keempat, Galih menjawab panggilan teleponnya dengan nada suara terburu-buru.

“Aku lagi nyetir. Ada perlu apa?”

Fanny tidak mengindahkan gerutuan Galih karena rasa penasarannya tidak bisa ia enyahkan begitu saja. “Ada pegawai baru di Finance?”

Fanny harus menunggu beberapa detik hingga suara Galih terdengar.

“Ada, Fan. Fresh graduate. Dua orang. Kenapa?”

“Cewek semua?”

“Satu cewek, satu cowok. Kenapa, sih?”

Fanny membuka pintu ruangannya dan meletakkan tas kerja yang ia jinjing sejak tadi pada sofa.

“Yang cewek, namanya siapa?”

“Lita. Soal karyawan baru, tanya Erga aja. Dia yang lebih tahu.”

Erga adalah human resources manager, teman akrab Fanny pula. Namun, Fanny tidak bisa bersabar lagi. Erga dan ponsel di pagi hari—terutama sebelum memasuki jam kerja—jarang bersama. Dan dihadapkan pada kemungkinan menunggu untuk informasi yang ia ingin dengar saat ini juga, Fanny tidak mau.

“Thalita?”

“Nah! Kenapa? Ketemu orangnya?”

Fanny mengangguk. Lupa bahwa Galih tidak berada di depannya. “Cantik. Menarik.”

Di ujung telepon, Galih tergelak dan mengumpat dalam bersamaan. “Kalau kamu pengen tahu lebih banyak, tanya Erga, Fan. Siapa tahu jomblo.”

Setelah memutus sambungan teleponnya dengan Galih, Fanny mencoba peruntungan. Tidak ada jawaban bahkan setelah Fanny menghubungi nomor ponsel Erga untuk yang ketiga kali.

Sembari menunggu Erga menjawab panggilan teleponnya yang keempat, satu pertanyaan mencuat dari benaknya.

Apa yang sedang kamu lakukan, Fan?