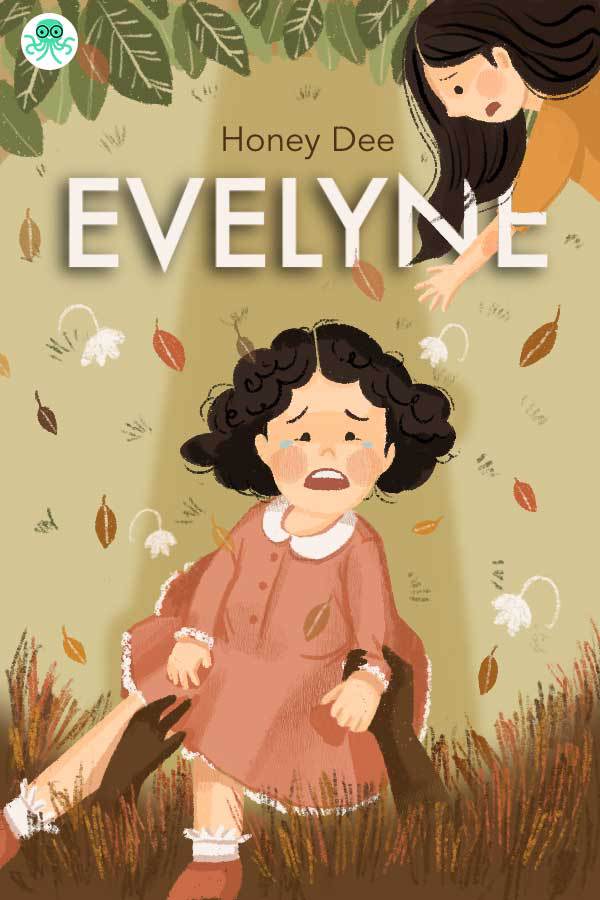

Evelyne

By Honey Dee

"Aku benci dia."

Ini kesimpulan yang kudapat atas semua rasa nggak suka yang kupendam selama ini. Aku belum menemukan kata lain di atas benci untuk menunjukkan ketidaksukaan. Bagiku kata benci sudah menduduki puncak segala keburukan.

"Pokoknya aku benci banget sama dia," kataku lagi dengan ketegasan yang sama. Kutambahkan ekspresi ketus dan tatapan tajam pada Gin.

"Siapa?" tanya Gin lebih lama dari yang kuharapkan, tangannya masih belum berhenti mengikat tali sepatu, tapi matanya sudah berpindah menatapku yang berdiri di depannya.

Kualihkan pandangan pada anak kecil yang sedang memasukkan bekal makanan ke tas merah muda bergambar Barbie Fairytopia. Bibir mungil merona anak itu tersenyum sambil menyanyi kecil, terlalu imut untuk disebut sekadar lucu. Aku menunjuk anak itu dengan dagu sambil menjatuhkan sepatuku. Gin mengikuti pandanganku, lalu mendengkus sambil mengikat sepatu kirinya lagi.

"Itu adikmu, Bev." Suaranya mirip gerutuan.

Aku melotot pada Gin untuk sanggahannya. Seharusnya dia mendengarkan saja, bukan memberikan bantahan. "Aku tahu. Tapi, aku benci sama dia."

"Mana boleh benci sama adik sendiri."

"Kalau jadi aku, kamu juga pasti bakalan benci sama dia."

"Dia lucu, kok," komentarnya seperti biasa. "Kadang, aku main sama dia. Dia kalau diajak ngobrol nyambung banget. Anaknya pintar."

"Iya, memang. Aku tahu," kataku cepat sambil mengangkat bahu. Semua orang pasti bilang begitu.

"Terus?" tuntut Gin.

"Bodo, ah!" Aku berpaling darinya dengan kesal.

Iya, aku memang sudah tahu kalau Evelyne memang selucu yang dikatakan Gin. Evelyne sangat cocok jadi adik siapa saja. Dia anak yang sangat menyenangkan. Mana ada manusia di bumi selain aku yang bisa benci sama Evelyne. Ocehannya yang lucu dan sok dewasa, senyumnya yang bikin semua orang yang bertemu dengannya bahagia, serta tingkahnya yang terlihat lebih dewasa daripada anak usia enam tahun kebanyakan membuat banyak orang menyukainya pada pandangan pertama. Dia jauh berbeda denganku yang muram dan nggak punya kelebihan apa pun selain bisa makan sewarung tanpa jadi gendut.

"Kamu sama aja sama yang lain," gerutuku kesal sambil memakai sepatu dengan kasar.

Kuselipkan saja kakiku ke lubang sepatu, lalu kutarik bagian belakangnya sambil memaksa kakiku masuk. Aku selalu membiarkan tali sepatuku selalu terikat agar bisa melepas dan memakai sepatu kapan saja, tanpa repot menunduk lagi.

Bagiku, ini praktis banget. Pendapatku ini berbeda dengan pendapat Gin yang ingin sepatunya awet. Dia melepas tali sepatu dan memasangnya lagi saat akan dipakai. Sepatunya memang lebih awet dariku, tapi aku tidak punya kesabaran untuk menirunya.

"Apa? Aku salah apa?" kata Gin entah sambil melakukan apa. Aku sudah nggak melihatnya lagi. Aku menenteng tas dan berjalan cepat ke luar rumah.

Sebenarnya, aku jadi pengin sekali puasa ngomong dengan Gin hari ini, sepanjang hari atau sepanjang minggulah. Dia sudah jadi temanku sejak kami TK. Dia juga sudah menyaksikan sendiri bagaimana Evelyne lahir dan dibesarkan. Anak kecil itu dibesarkan seperti ratu. Sejak dia lahir, aku dicampakkan begitu saja. Sejak dia ada, selalu aku yang salah. Masa dia selama ini nggak lihat dan dengar semua perbedaan perlakuan di antara kami?

"Bev!" panggilnya saat aku membuka kunci sepeda. "Kamu kenapa, sih? Aku salah apa lagi?"

Kuhela napas panjang. Mengingat dia satu-satunya teman akrabku di sekolah dan di dunia ini, kurasa bukan tindakan bijak kalau langsung mogok bicara sama dia—apalagi memang selama ini aku nggak pernah mogok bicara sama dia, semenyebalkan apa pun dia.

"Coba kamu ngertiin aku dikit aja, Gin," kataku saat meletakkan kunci sepeda pada kotak penyimpanannya.

"Aku harus ngertiin apa?"

"Aku cerita juga percuma."

Aku sebenarnya ragu untuk menceritakan kejadian pagi ini padanya. Aku khawatir dia malah menertawakanku dan mengejekku. Mana mungkin dia mengerti kalau aku merasa tersinggung sekali saat Mama memberikan kotak musik pemberian Kakek pada Evelyne. Memang itu cuma kotak musik lama, tapi itu hadiah terakhir dari Kakek sebelum meninggal. Aku nggak punya apa-apa lagi yang bisa mengingatkanku pada Kakek. Kenapa harus diberikan pada Evelyne?

Kalau mendengar ini, Gin pasti bilang aku kekanakan. Dia pasti bilang kalau lebih baik aku mengikhlaskan kotak musik itu. Pasti dia bakal bilang kalau aku sudah punya Spotify di ponselku dan speaker yang bisa memperdengarkan musik apa pun yang kumau. Dia bukan orang yang mengerti tentang benda kenangan. Bulan kemarin dia membuang buku tahunan SMP-nya. Katanya itu bukan hal yang penting untuk disimpan dan terlalu memenuhi tempat. Gila, kan? Aku saja masih menyimpan buku tahunan TK kami.

"Kalau kamu nggak cerita, gimana aku bisa ngerti?" Dia menahan setang sepedaku dengan tangan. Kutarik jari tangahnya ke belakang sampai dia mengaduh dan melepaskan pegangan pada setang sepedaku.

"Banyak yang nggak kamu ngerti," aku berkata dengan ketus.

"Contohnya?" Gin berdiri di depanku dan memperhatikan wajahku.

Ini kelakuan Gin yang paling bikin jengkel. Setiap aku malas berbicara dengannya atau menyembunyikan rahasia darinya, pasti deh dia langsung begitu. Dia akan berdiri sambil menonton wajahku seperti itu sampai aku buka mulut. Dia tahu aku nggak suka ditonton seperti TV. Risih sekali jadinya!

Setelah menghela napas lagi, aku mengatakan kepadanya, "Gin, kamu anak bungsu, kamu nggak akan ngerti gimana sakitnya jadi anak pertama yang dibanding-bandingkan dengan adik. Coba lihat bagaimana perlakuan—"

Papa menggandeng Evelyne yang melompat-lompat ke luar rumah. Evelyne berhenti sebentar untuk melambai padaku dan Gin. "Dadah, Kak Bevy! Dadah, Kak Gin!" Suaranya yang ceria seperti menusuk telingaku. Bisa-bisanya anak itu tertawa bahagia setelah merenggut kenanganku!

Papa membukakan pintu mobil dan menunggu sampai Evelyne masuk sebelum menutup pintu lagi. Papa melihat kepadaku sebentar, lalu melambaikan tangan padahal jarak kami cuma beberapa langkah. Kenapa Papa nggak ngomong sesuatu? Kenapa cuma lambaian tangan sementara si Putri Jelita itu diperlakukan istimewa?

Mama juga melambaikan tangan pada Papa dan Evelyne sambil tersenyum lebar di depan pintu rumah, lalu berpaling kepadaku sambil meletakkan tangan di pinggang. "Beverly, masa pergi sekolah nggak pamit?"

Aku menatap Gin yang mengangkat alis. Sebenarnya aku berharap Gin tahu maksudku tentang bagaimana perbedaan perlakuan antara aku dan Evelyne. Sayangnya, Gin agak otak udang kalau urusan begini. Dia malah memutar-mutar roda skateboard-nya.

"Aku pergi dulu, Ma," ucapku enggan sebelum berbalik badan, menuntun sepeda keluar dari halaman rumah.

"Pergi dulu, Tante," kata Gin yang mungkin sambil tersenyum lebar seperti biasanya.

Aku sudah mengayuh sepeda lebih dulu. Malas melihat bagaimana Mama melambaikan tangan agar terlihat ramah di depan Gin. Mama pasti nggak enak kalau nggak ramah sama Gin. Keluarga kami sudah lama berteman baik sejak bertetangga. Sekalipun Mama cukup terkenal di Cloverton ini karena aktif dalam organisasi kemasyarakatan yang Mama pelopori sejak sepuluh tahun lalu, tetap saja yang benar-benar akrab dengannya hanya mamanya Gin. Mungkin karena mamanya Gin orang yang pendiam, sifatnya juga bertolak belakang dengan Mama yang aktif dan cerewet.

Pokoknya Mama itu lebih khawatir jelek di depan mamanya Gin daripada di depanku. Mama harus terlihat seperti mama yang sempurna di depan Gin. Semua yang Mama lakukan terlihat seperti ingin membuatku mandiri—termasuk membiarkanku pergi ke sekolah naik sepeda bersama Gin sementara Eve naik mobil seperti ratu. Ngerti, kan?

"Cuma gitu doang?" kata Gin di sisiku sambil mengayuh skateboard-nya untuk menyesuaikan dengan kecepatanku. "Mamamu nyuruh kamu pamit terus kamu cuma jawab gitu doang?"

"Terus musti gimana? Aku harus kayang di depan Mama?" Aku terus bersepeda tanpa melihatnya.

Dia menyusulku dengan skateboard. "Kalau aku pasti sudah ditampar Papa."

"Untung aku bukan anak papamu. Terus harusnya gimana?" Kuulang lagi pertanyaanku dengan nada lebih ketus.

"Paling nggak, cium tangan, kek." Dia mendengkus lagi. "Keluargamu asyik, kok. Tadi pas aku datang, Eve yang bukain pintu sambil tanya aku sudah sarapan atau belum. Mamamu malah berkali-kali nyuruh aku ikut sarapan kayak biasanya. Padahal mereka sudah tahu kalau mamaku nggak akan bolehin aku ke luar rumah tanpa sarapan."

Aku tertawa dibuat-buat.

Sebagai anak bungsu, Gin memang nggak bakalan mengerti yang kurasakan. Dia dipuja setengah mati sama mamanya, sama seperti Evelyne. Sampai sebesar ini, dia masih dicium sebelum tidur. Mamanya pernah mengamuk saat Gin mengunci pintu kamar sampai mamanya nggak bisa menciumnya sebelum tidur. Mamanya khawatir, Gin dikira melakukan hal yang aneh-aneh di kamar. Padahal, anak itu cuma baca novel pembunuhan yang kami beli patungan—kami beli patungan banyak benda yang bisa dipakai bareng karena orangtua kami sepakat membatasi uang jajan biar kami nggak nakal. Katanya, kalau kebanyakan uang jajan, kami bisa beli narkoba. Buat apa narkoba kalau bisa beli seember popcorn dan soda?

"Kamu ngerti basa-basi nggak, sih?" semburku, berusaha mempercepat kayuhan sepeda. Sebenarnya aku tahu saja, seberapa cepat pun aku mengayuh, Gin akan selalu bisa menyusulku. Dia itu jago banget main skateboard sampai menjuarai lomba skateboarding di Cloverton ini. Prestasinya di klub atletik sekolah juga nggak perlu diragukan.

"Mamamu buatin aku susu hangat juga, kok. Itu bukan basa-basi," katanya lagi. "Maksudku, kamu ada di keluarga yang asyik, Bev. Kamu nggak punya alasan untuk benci sama adikmu sendiri."

"TER-SE-RAH!" Aku berteriak padahya. Mukaku pastilah sudah terlihat judes sekali.

Bukan dia yang harus tinggal di rumahku selama 24 jam dikali seumur hidup. Bukan dia yang menghadapi orangtua penuntut. Bukan dia yang harus diamuk setiap Eve luka atau jatuh, atau jarinya tergores kertas, atau main nggak pulang-pulang, atau belum dijemput dari salah satu pesta ulang tahun di rumah teman, atau demam. Bukan dia. Jadi, dia nggak akan mungkin paham. Dia nggak akan mungkin mengerti bagaimana sakitnya hatiku saat Papa memukul kakiku dengan penggaris plastik untuk pertama kalinya karena membiarkan Eve main dengan pisau sampai terluka. Mereka sama sekali nggak mau dengar kalau aku sudah memperingatkan anak itu. Wajah Eve yang polos tanpa dosa itu nggak pantas dimarahi. Aku yang lebih pantas menjadi pelampiasan kekesalan mereka.

Evelyne malaikat. Aku setannya.

Tadi, saat aku protes karena mereka memberikan kotak musik pada Evelyne saja jawaban Papa cuma, "Kasihkan saja, Bev. Kamu sudah puas main sama Kakek. Eve nggak pernah ketemu Kakek. Biar Eve punya sesuatu gitu buat mengingat Kakek."

Buat apa Eve mengingat orang yang nggak pernah ditemuinya?

Ah! Ketidakadilan yang selalu bikin aku ingin menangis. Nggak akan ada yang bisa mengerti rasanya jadi anak pertama dengan adik yang dianggap begitu sempurna sampai dia sendiri merasakannya.

Gin? Dengan semua perhatian dan kemanjaan dari orang tuanya, mana bisa bersimpati kepadaku.

"Bev?"

Kukayuh sepeda lebih kencang sampai mendahului Gin. Aku harus melampaui kecepatan skateboard Gin. Rok seragam ini menggangguku. Seharusnya aku pakai celana panjang olahraga saja tadi. Aku terengah. Dadaku panas sampai terasa akan meledak.

"Bevy! BEVY! BEVERLY!"

Gin terus mengejar di belakangku, memanggil namaku.

Aku mengayuh lebih cepat. Lebih cepat. Kuhindari lubang di jalan dengan lincah.

Gin mengumpat.

Terdengar klakson mobil.

Aku mengerem sampai hampir jatuh dari sepeda. Orang di dalam mobil itu mengumpat marah pada Gin. Mobil itu berlalu kencang di sebelahku.

Gin berteriak spontan. Dia terperosok lubang di jalan yang tadi kuhindari. Dia terlalu sibuk meneriakiku sampai nggak melihat lubang itu. Kakinya yang berusaha menahan tubuhnya menginjak batu. Dia terhuyung, nggak bisa mempertahankan keseimbangan.

Gin terjatuh.

Mobil lain yang melaju ke arahnya mengerem dengan kuat. Bunyi rem dan decit ban di jalanan membuat ngilu telingaku.

Aku memutup mata dan menjerit keras.

Mati. Gin mati!

***

Halo, Little Bees!

Apa kabar?

Sudah lama banget, ya, sejak Our Tangled Vow kemarin saya nggak update lagi di Cabaca. Sebenarnya sejak bulan Oktober saya sudah mengajukan naskah Evelyne dan Jinxed Land ke redaksi Cabaca. Tapi, ada aja halangan yang bikin saya menunda proses menulisnya. Akhir Januari 2021 saya bertekad memulai Evelyne ini dulu.

Kali ini kita bakal kenalan sama anak-anak Cloverton yang sekolah di Cloverton High School. Ada banyak anak bermasalah di sini, mulai dari anak-anak bandel, guru korup, hingga pembunuhan-pembunuhan misterius. Ini sih kalau bikin perumahan pakai duit hasil berantem sama keluarga. Gak berkah, kan ... adaaa aja masalahnya.

Oh yaaa ... buat yang belum tahu sejarah Cloverton, saya kasih tahu ya singkat aja. Cloverton ini dibikin oleh dinasti Syailendra sejak awal berdirinya Oilco. Seperti yang diceritain sama Bevy, Cloverton ini isinya karyawan Oilco doang, dari admin, sampai vice president ada di sini. Karyawan tetap, yak. Yang outsourcing mah nggak. Karyawan yang di bawahnya admin juga tinggalnya di rusun yang lebih sederhana.

Seperti kehidupan perkampungan manusia lainnya, Cloverton jelas nggak sempurna. Dengan konsep kota mandiri, Cloverton menyimpan urban legend dan misterinya sendiri. Entar pelan-pelan kita bakal kenalan lebih jauh sama kota buatan keluarga Syailendra ini.

Ingat kata Drey, darah Syailendra itu buruk, samalah kek Thompson. Darahnya kotor. Wkwkwkwk...

Sampai jumpa di part selanjutnya, ya. Entar kita gibah lebih banyak.

Love,

Honey Dee