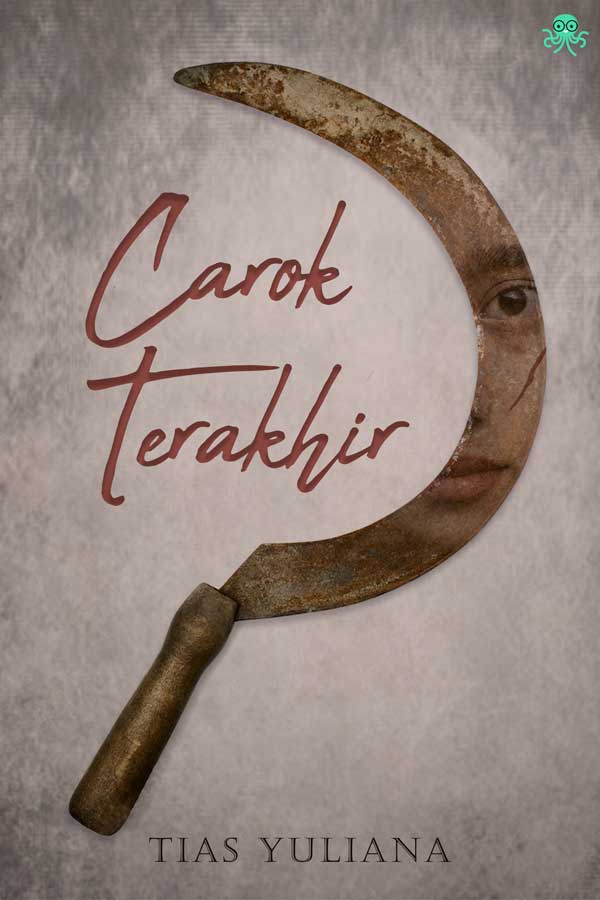

Carok Terakhir

By Roe

PROLOG

Pamekasan, 1946

Hamparan tegalan tanpa mahkota mulai menganga. Bekertak diterpa surya. Menyisakan bayang air di permukaan tanah yang merah. Debu berterbangan bersama dedaunan yang terembus sarayu.

Di sisi utara perbukitan yang mulai gundul, burung-burung terbang berhamburan menerjang langit tak berawan. Mereka terusik oleh amarah yang memekik.

Pipa celana gombor hitam Mat Rozak, bergerak-gerak saat berjalan cepat melintasi bukit. Kaki telanjangnya menginjak serakan dedaunan kering. Ujung pesak berkibar menampakkan gagang celurit yang terselip pada sabuk hijau besar di pinggang.

Di bawah kaki bukit, pada sepetak tegalan jagung yang belum selesai dibabat, seorang pria terbungkuk menantang terik bagaskara. Peluh menderas di punggung cokelatnya yang telanjang. Urat-urat menonjol di sekujur lengan, setiap kali ia sabetkan calo ke batang-batang jagung yang mengering.

Gelak tawa dan percakapan antara dua orang pemuda menggema di hawa yang gerah. Kareem menegakkan punggung, melempar pandang ke sisi terjauh batas tegalannya. Tersenyum sekilas memandang keriangan dua pemuda di sana.

Pemuda jangkung memunggungi rekannya yang berambut ikal. Kedua tangan mereka sibuk memetik tongkol-tongkol jagung dari batang.

"Malam ini ada remo carok di kampung sebelah. Kau ikutlah dengan kami," cakap si jangkung tanpa menoleh ke belakang.

Si ikal menghentikan tawa di bibir. Ia kembali memasukkan tongkol-tongkol jagung yang terserak di tanah ke dalam keranjang bambu.

"Jangan mencemooh. Aku sama sekali tak memenuhi syarat untuk masuk ke sana."

Si jangkung tergelak sambil memperhatikan si ikal yang berjalan menjauh dengan keranjang bambu penuh jagung di bahu. "Haha .... Tak semua belater itu adalah orang jago. Kalau berduit, yah, sudah pasti."

Kareem kembali membungkuk. Ia ikat potongan batang jagung yang baru selesai dibabat. Celana gombor putih selututnya terlihat kusam. Keringat menderas di bawah rambut kemerahannya yang terpapar matahari.

Suara percakapan dan gelak tawa dua pemuda di kejauhan semakin samar. Tergantikan kepakan sayap dan kicauan burung yang terbang menjauh, diikuti suara tapak kaki yang mendekat ke arah Kareem.

Pria paruh baya itu menghentikan aktivitasnya dan berdiri tegak ke arah datangnya suara.

Terlihat Mat Rozak tiba di batas tegalan milik Kareem. Ia berdiri dengan tatapan penuh amarah dan bibir yang mencemooh. Membuat kumis baplangnya sedikit bergerak.

Tangan kasar pria itu menarik celurit yang terselip di sabuk dengan cepat. Saat tatapan mereka beradu, Mat Rozak segera melepas selotong dan mengacungkan celurit ke arah Kareem.

Kareem berdiri dengan tatapan bingung. Rambut merah jagungnya yang mengikal dan lembap, menjuntai di sekitar pelipis. Destar batik merah di kepalanya sedikit miring.

“Kita selesaikan saat ini juga, Kareem!” Mat Rozak menggeram. Pesak tak berkancingnya sesekali terbuka tertiup angin, menampakkan tubuh padat berisi. Ujung bilah celurit di tangannya berkilat membiaskan ketajaman.

Kareem segera meraih calo yang tergeletak di dekat kaki. “Tahan, Mat! Apa pun itu yang membuatmu marah, bisa kita bicarakan dengan kepala dingin!”

“Banyak mulut! Tak sedikit orang yang membicarakan perbuatan busukmu, Kareem!" Tangan pria itu semakin mengepal pada gagang celuritnya.

"Lokana daging bisa ejai, tape mon lokana ate thada’ tambana, kejabana ngero dara!—Luka badan bisa dijahit, tetapi luka hati tidak ada obatnya, kecuali dengan tumpahnya darah!”

Kareem menggertakkan gigi menahan amarah. “Tapi bukan begini cara lelaki Madura sejati menyelesaikan masalah! Jika memang darah yang kau pinta, kita lakukan di arena!”

Mat Rozak telah menutup telinga. Ia berlari menyerang Kareem yang masih mematung. Celurit ia sabetkan dengan membabi buta.

Tubuh Kareem refleks menahan serangan itu. Ia balas menyabetkan calo yang tidak begitu tajam dengan gesit.

Debu berhamburan dari risakan kaki mereka di permukaan tanah yang kering, mengaburkan sekejap pandangan mata. Suara angin dan dahan berkeriut, mengiringi dentingan dua bilah senjata tajam yang beradu.

Si jangkung dan si ikal yang baru akan pergi membawa sekeranjang penuh jagung, menghentikan langkah. Mereka menoleh ke arah sumber suara. Terlihat puncak destar Kareem di antara rimbunan batang jagung yang belum dibabat.

Celurit Mat Rozak melayang tepat di atas kepala Kareem saat ia mengelak, sehingga hanya mengenai ujung destarnya. Ujung calo Kareem berhasil menggores dada kiri Mat Rozak. Darah pekat meleleh dari luka yang menganga.

Kedua pemuda itu saling tatap, lalu menjatuhkan keranjang bambu berisi jagung yang mereka bawa. Berlari bersama-sama menuju tempat Kareem berada.

Si ikal berlari mengambil cangkul sambil berteriak lantang kepada si jangkung, "Cepat ambil parang!"

Ia melaju mendahului si jangkung sambil sesekali melompat menghindari tunggul jagung.

"Anom …!"

Mat Rozak terjengkang sambil memegangi lukanya. Tatapan mata pria itu semakin liar. Dalam satu kesempatan, ia usap jaza' yang terkalung di leher menggunakan telunjuk dan ibu jari kiri.

"Kau tidak akan selamat dari arek keramatku, Kareem!" Menyeringai, lalu mengeratkan kembali genggaman celuritnya. Ia bangkit dan menyerang Kareem dengan lebih brutal.

Kareem tersungkur dengan luka sabetan di punggung. Napasnya tersengal. “Kau kerji’ Mat Rozak! Tak akan terbayar rasa malo’ kau dengan cara nyelep.”

Kareem menyabetkan calo ke arah kepala Mat Rozak. Mat Rozak menghalau menggunakan lengan kiri dan balas menyabetkan ujung celuritnya ke perut Kareem.

Sebuah cangkul mendarat di tengkuk Mat Rozak.

Kareem roboh sambil memegangi perutnya yang koyak. Disusul Mat Rozak kemudian, karena hantaman cangkul.

Si ikal menjerap napas yang terputus-putus. Lelah dan ketakutan. Ia jatuhkan cangkul di dekat tubuh Mat Rozak yang tak sadarkan diri.

Si jangkung datang. Ia menatap genangan darah dari perut Kareem. Parang di tangan kirinya terlepas dari genggaman yang bergetar. Lekas ia membalik tubuh Kareem yang telungkup. Ia terus mengguncang tubuh Kareem yang tak bernyawa. Berteriak dan terisak. "Anom ...! Anom …!"

Ia usap air mata mengunakan punggung lengan dengan kasar. Meraba-raba tanah merah mencari calo milik Kareem yang terpental ke akar randu. Geliginya saling gemertak menahan amarah.

Si ikal menarik lengannya. “Hei, apa yang akan kaulakukan?”

Pemuda jangkung itu menepis. Ia merangkak mengambil calo di perakaran randu. Lalu bangkit mendekati tubuh Mat Rozak yang tergeletak.

Si ikal kembali menarik lengan si jangkung. "Hentikan! Jangan melakukan hal yang akan kau sesali nanti!"

Tangan itu berusaha kembali ia tepis, namun pegangannya terlalu kuat. Ia hilang kendali. Ia sabetkan calo milik Kareem ke arah si ikal. Terlambat menghindar, lengannya tergores ujung calo.

Pemuda jangkung itu semakin kebingungan dan ketakutan. “Maafkan aku .... Jangan menghalangi! Mat Rozak pantas mati karena dia bukan pria Madura sejati!”

Tak ada yang menghalangi, si jangkung terus berjalan menghampiri tubuh Mat Rozak yang telah limbung. Kedua lengannya terayun menyabetkan calo ke sekujur tubuh Mat Rozak tanpa henti.

Hingga pada sabetan kesekian, ayunan celurit terhenti seketika dan menggantung di udara. Mat Rozak merintih dan berbisik putus asa.

"To-long ...."

Pria itu tak lagi bergerak. Ia telah mati.

Nun di puncak dahan-dahan tertinggi pepohonan waru, kawanan burung pentet terbang berhamburan memekikkan pesan kematian. Sarayu menderu membawa aroma garam dan anyir darah ke segala arah.

Pemuda itu jatuh terduduk dengan celurit berdarah di pangkuan.

Pada rerimbunan pohon pisang di undakan tanah yang lebih tinggi, sekelebat angin, sepasang mata menghilang tanpa suara.

- 1 -

Pamekasan, 1984

Fajar masih sembunyi di kaki langit. Embun menggantung di ujung-ujung daun. Aroma rumput basah dan lembap sisa hujan pertama di musim nèmbhara’ begitu terasa. Azan Subuh belum lagi bergema. Kokok ayam jantan pertama tanda waktu pukul tiga.

Sebuah timba dari daun siwalan telah terkait di bahu Dyah. Tangannya sibuk menggulung salampar yang akan digunakan untuk memanjat, juga terbuat dari pelepah siwalan. Pengerat terselip pada ikat pinggang, berjajar dengan tambut yang berisi kapur. Kini, ia gulung ujung pipa celana gombornya agar tak jadi penghalang saat memijak takik.

Memanjat pohon siwalan yang tingginya bisa mencapai puluhan meter, membutuhkan keterampilan dan kesabaran. Dyah selalu memperhatikan, bagaimana Ramli memanjat pohon-pohon itu tanpa kesulitan. Setiap pagi sebelum bagaskara mengukir cakrawala dan kala petang sebelum senja merabang.

Ada banyak pohon siwalan yang tumbuh di areal pekarangan mereka, berselang-seling dengan kelapa. Tak kurang tiga puluh dua. Hampir setiap hari pohon-pohon itu dipanjat bergantian untuk disadap lahangnya.

Ramli juga memasang bambu yang telah dilubangi di setiap sisi pada beberapa pohon siwalan yang tidak terlalu tinggi. Saat musim hujan seperti ini, batang-batang siwalan akan menjadi lebih licin. Lubang pada sisi bambu itu berfungsi sebagai tempat pijakan kaki saat memanjat.

Memanjat menggunakan bambu maupun salampar sama-sama tidak mudah. Beban tubuh akan tertumpu pada sekitar ujung telapak kaki. Belum lagi jika harus menghadapi resiko bambu yang patah, karena lubang-lubang pada bambu yang mungkin telah tua.

Bisa memanjat pohon-pohon itu menjadi kesenangan tersendiri bagi Dyah.

Saat surya mulai merona di batas cakrawala, ia bisa merasakan hangat jingga membelai wajah. Dari puncak pohon tertinggi, ia bisa menelanjangi punggung bukit yang menghijau di sela-sela bebatuan cadas putih. Tampak berkilau dibanjiri cahaya mentari. Kombinasi yang sempurna untuk melengkapi pagi.

Setelah beberapa pijakan pada takik yang terasa licin di batang pertama, ujung mata Dyah melirik serejang ke bawah. Gelap gulita. Hanya beberapa suluh di balai-balai rumah yang masih meremangkan pelita.

Tiba di puncak siwalan, Dyah langsung mengambil bambu yang terjepit pada mayang jantan. Mengerat sedikit ujung mayang yang mengeras. Lalu menunggu hingga lahang menderas memenuhi timba lontar. Bening dengan aroma yang merindukan.

Dyah merogoh tambut pada ikat pinggang. Mengambil sejumput kapur dan menaburkanya ke dalam lahang. Kapur itu akan mencegah lahang menjadi asam selama proses penyadapan.

Selesai menyadap, Dyah dan emaknya masih harus mengolah lahang-lahang tersebut. Butuh waktu berjam-jam untuk bisa menjadi gula, dengan sedikit tambahan kemiri agar rasanya lebih gurih. Meski hasil penjualan gula tak seberapa, mereka tetap memilih untuk bertahan.

“Apa jadinya jika kita ikut membuat tuak? Sudah berapa mulut yang menenggak barang haram karena tangan kita? Rezeki itu, meski sedikit tak mengapa yang penting berkah.”

Dyah mengikat pesan sang emak dalam benak setiap kali kelelahan menyadap atau mengaduk lahang dalam tungku yang bergejolak.

Sebelum berpindah ke pohon yang lain, kembali Dyah menjepit ujung mayang.

Tatap sepasang matanya yang bulat, tersauh jauh ke seberang utara di balik bukit. Pendambaan seketika menggelombang, membekap asa yang terlerak.

Apa yang ia lakukan sekarang? Apakah ia juga seorang pemanjat? Ah, hati! Kenapa kau kembali meningkahi?

Saat pertama kali mereka bertemu, Dyah teringat pada potret penyanyi rock and roll di sebuah majalah yang pernah dikirim oleh sang paman. Sebongkah rahang tegas yang dipermanis dengan segaris senyum tipis. Anak-anak rambut yang menjuntai, berjatuhan di sekitar pelipis.

Sembilan belas purnama. Aku menyimpan kecamuk rasa. Di sini. Di balik jalinan rusukku. Seperti semut-semut tengah menggadu.

Dyah melepaskan telapaknya dari dada, berusaha mengusir kelebat dari kepala. “Tidak mungkin! Ia pria Madura sejati, sedangkan aku ....”

Sepasang kumbang tanduk terbang memintas di hadapan. Mengepakkan kebebasan dan harapan. Sungguh ironis. Dyah mempunyai berlanjar-lanjar keberanian untuk terus menapakkan kaki sampai ke puncak pohon tertinggi, tapi tak cukup nyali hanya untuk sekadar mengakui isi hati.

Sebelum ini, Dyah tak pernah berani memiliki mimpi, apalagi menggenapi hati dengan memendam perasaan cinta kasih. Kini, secuil asa mengulik di dalam dada.

Paras pemuda itu terus membayang dan berkelindan di ujung aksa. Melela di dalam hati kecilnya yang selama ini hanya dipenuhi oleh kasih sayang keluarga.

“Bagai pungguk merindukan bulan.” Gadis itu mencibir dirinya sendiri. “Kini aku tahu bagaimana perasaan si pungguk yang memanggul derita di puncak-puncak dahan tertinggi, hanya untuk menggapai sang bulan yang bersinar terang di kejauhan.”

Kaki Dyah memijak takik satu per satu untuk kembali turun ke bawah.

Krakk ... brakk ...!

Telinga Dyah berjengit, kepala berputar mencari sumber suara. Sepasang matanya memicing memandang ke kejauhan. Sekelebat bayang hitam berlari menembus malam.

Tergesa Dyah turun dari pohon. Meraba-raba dalam gelisah. Kuku-kuku jarinya mencengkeram kuat batang siwalan yang licin. Hingga ia jatuhkan timba lontar yang berisi penuh lahang. Menimbulkan suara lerak yang pekak.

Tinggal beberapa langkah lagi ia tiba di bawah, namun Dyah sudah tidak sabarkan diri. Tubuhnya meluncur bebas dibekap udara. Menjatuhkan diri ke tanah hingga menimbulkan bunyi debum yang menyakitkan.

“Dyah, apa yang terjadi? Kau tidak apa-apa?” Saminah yang tengah mengambil air, menjerit panik. Berlari dari sumur dengan menjinjing ujung sarung.

Dyah terguling di permukaan rumput basah. Ia segera bangkit dan berlari mengejar bayang yang telah jauh melintasi tegalan.

Jantungnya berdentum-dentum. Selangkah saja ia melompat terlalu tinggi, mungkin tulang panggulnya akan terpatah-patah.

Langkah dipercepat. Terasa nyeri pada satu pergelangan kaki.

Dyah terus berlari dengan napas tersengal-sengal. Di tangannya telah tergenggam sebilah pengerat.

Seseorang ingin mengusik sapi-sapi kami.

Ia melihat hamparan tanaman singkong. Hanya pekat yang didapat. Sosok bayang itu telah lenyap. Tak berjejak.

Sial!

Dengan tubuh masih bergetar, Dyah terlutut di batas tegalan. Bersambut rinai dan azan Subuh yang mulai berkumandang.

Dari arah taneyan lanjang, terlihat Ramli berlari dengan sepenuh tenaga. Sebilah parang tergenggam di tangan kanan. Obor bambu ia sambar dari depan langgar. Panik ia melihat Dyah tersimpuh di antara semak perdu dengan tatap kesakitan.

“Kau tidak apa? Apa kau terluka? Apa yang terjadi di sana?”

Dyah hanya meringis. Ia seka wajah dengan ujung lengan baju. “Seseorang melarikan diri dari salah satu kandang sapi kita. Aku mengejarnya. Tapi ia terlalu cepat dan gelap.”

Ramli menyelipkan parang di pinggang. Cahaya api dari obor memerahkan wajah Dyah.

“Kita harus menyudahi semua ini.” Ditunjuknya kaki Dyah yang kotor. Pekat darah bercampur tanah basah. “Kakimu terluka?”

Dyah tak sadar jika satu kakinya robek tergores tunggul bambu. Ramli segera berjongkok memunggungi Dyah dan menyerahkan obornya. “Naiklah! Biarkan aku menggendongmu.”

Mereka berjalan hati-hati menuju langgar.

“Aku hanya sedikit terluka. Semestinya aku berlari lebih cepat. Setidaknya agar kita tahu siapa orang yang ingin mengganggu sapi-sapi kita.”

“Aku tidak peduli pada sapi-sapi itu. Aku tidak akan bisa hidup jika sampai mereka menyentuhmu!”

“Hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi. Jika saja perempuan yang mengangkat arek juga dianggap menjaga kehormatan keluarga.”

Langkah Ramli terhenti. Pria ikal itu menahan napas sesaat. “Dyah, kita sudah sampai pada pemahaman atas perbedaan pilihan-pilihan itu.”

“Setidaknya mereka perlu tahu, bahwa pilihan hidup kita, tidak lantas bisa membuat mereka menginjak-injak harga diri kita!”

Terkenang kembali saat kemarau panjang melanda beberapa tahun silam. Tanah tak dapat menghidupi. Sumber air seakan menghilang dari bumi. Lumbung-lumbung kosong menyisakan debu dan bangkai pengerat. Hanya singkong untuk mereka dapat bertahan. Singkong yang ukurannya menjadi sekepal tangan. Itu pun dijarah dan rusak oleh entah siapa yang tak suka. Semua terjadi tak hanya sekali.

“Setiap pilihan ada konsekuensi yang harus kita hadapi,” Ramli menghela.

“Aku tetap memilih jalan yang berbeda,” balas Dyah dengan kesal.

“Kau akan semakin berat jika terus berbicara!” Ramli menyentak tubuh sekali untuk membetulkan posisi Dyah di punggung.

Gadis itu berusaha membesarkan dadanya sendiri.

“Dyah ....”

“Iya?”

“Cukup kita berdua saja yang tahu tentang masalah ini.”

Kecewa seketika menggurat pada wajah gadis itu. Pekik tonggeret menyela di antara bisu yang panjang. Lengannya memeluk erat leher Ramli dari belakang, seakan tak ingin perjalanan singkat itu segera berakhir.