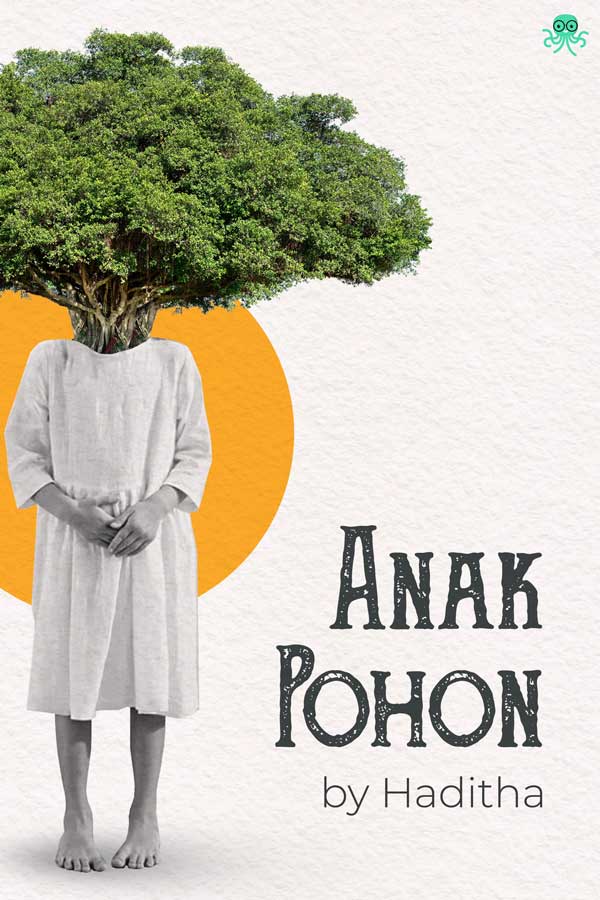

Anak Pohon

By hahahaditha

Nuansa memandangi wajah bulatnya di cermin yang terpasang pada meja belajar. Ia menghapus sisa kantuk dari sudut matanya sambil menguap dan berusaha mengingat kembali apa yang dimimpikannya semalam. Sesosok wajah putih seorang laki-laki yang entah mengapa, asing tapi juga familiar. Wujudnya ganjil, tapi juga begitu indah. Sosok itu menyala terang, melakukan tarian seperti rumput bergoyang.

Sosok itu telah hadir di mimpinya beberapa minggu lalu. Ia pertama hadir bagai penampakan di malam hari ketika Nuansa sayup-sayup terjaga. Kemudian penampakan itu makin jelas mewujud dalam mimpi. Tidak mengganggu, tapi membuat penasaran. Selagi sisa kantuknya perlahan sirna, ingatan tentang mimpi itu samar-samar ikut menyingkir juga.

Hari ini adalah hari pertamanya masuk sekolah di SMA Padangan. Nuansa tidak berlama-lama mandi, ia bertekad sebisa mungkin untuk tidak dandan. Ini sikapnya yang bertolak belakang dengan teman-teman sejawatnya yang tiap hari dandanannya makin menor dan pakaiannya makin tak keruan. Ia membiarkan rambutnya tidak terbilas air yang dikucir olehnya walaupun tidak begitu panjang. Seragamnya sedikit kebesaran, tapi Nuansa tetap cuek. Ia menghadap cermin kamar mandi dan berkata, “Namaku Nuansa Aruna dan aku akan selalu menjadi diriku sendiri!”

Setelah sarapan singkat bersama Bapak dan Ibu, Nuansa pamit dengan mencium tangan mereka.

“Kamu ndak keramas lagi, nduk?” tanya ibunya.

“Nggak, Bu.” Nuansa buru-buru keluar sambil mengantongi uang saku sepuluh ribu sebelum ibunya mengomel.

Di depan rumah tukang servis radio tempat ia menunggu bus ditemuinya temannya yang kribo. Seperti biasa, temannya itu sedang makan nasi pecel yang dibungkus daun jati, lahap dengan tangan.

“Halo, Nu! Makan dulu ya,” sapa temannya.

“Iyo, Brik!”

Nuansa mengambil tempat di sebelah Djabrik. Namanya Tedja, kulitnya gelap, hidungnya besar seperti paruh burung beo, dan bulu kakinya lebat. Dia setahun lebih tua dari Nuansa.

“Piye, sudah mimpi lagi?” tanya Djabrik sambil menggigit tempe gembus di bagian yang terkena sambel kacang.

“Belum ada lagi. Coba pinjam buku sketsanya.”

“Ambil sendiri di tas.”

“Tas mana?”

Djabrik tersedak. Dia lupa. Tasnya ketinggalan di rumah!

“Jangkrik! Lali aku.”

Jabrik lantas menelantarkan nasi pecelnya dan lari masuk ke gang kecil. Untung saja rumahnya dekat sehingga tak butuh waktu lama dia mengambil tasnya. Dalam sekejap, dia sudah kembali sambil membawa segelas air putih dan terengah-engah, “Untung kamu tanya.”

“Memang koplak kamu, Brik.” Nuansa tertawa. Ia meraih tas cangklong Djabrik yang banyak bekas robeknya.

Buku sketsa itu bersampul kulit dan isinya selain coretan-coretan sederhana Djabrik juga ada daun kering yang diselipkan di antara halaman, sisanya adalah sketsa mimpi Nuansa. Sudah tiga bulan ini mereka rutin melakukannya, sejak pertama kali Nuansa mendapat mimpi bertemu sosok yang teramat putih, pria botak berkulit pucat. Djabrik mampu menggambarkannya cukup akurat sesuai deskripsi Nuansa. Halaman-halaman selanjutnya di buku sketsa itu hampir sama isinya; kecebong besar yang berbulu. Tiap sketsa diberi tanggal, tanggal ketika mimpi-mimpi itu datang, yang tak tentu kapan. Kadang selang sehari-dua hari, kadang selang satu minggu. Sudah dua minggu ini Nuansa belum mendapatkan mimpi lagi.

“Menurutmu apa arti semua mimpi itu?” tanya Djabrik seusai makan.

Nuansa yang sedang menghayati gambar pohon angker di lembar paling belakang buku sketsa Djabrik menggeleng. “Nggak ngerti aku.”

“Serem semuanya.”

“He eh.”

Pohon angker itu letaknya sebenarnya persis di sebelah rumah Nuansa. Di lahan bekas rumah tua yang kini telah rata dengan tanah. Pohon itu dipagari supaya tak ada anak-anak yang main di dekat situ. Pagarnya dari bambu, disarungi kain bermotif catur. Pohon itu sendiri bentuknya unik. Batang utamanya tiga kali ukuran badan orang dewasa, ranting dan cabangnya berkelindan hingga mirip sarang di dalam pohon, daunnya hijau gelap, membentuk payung di pucuknya. Dari semua pohon yang ada di desa, pohon ini tidak bisa diklasifikasikan.

“Tuh, kamu gak gabung sama mereka?” tanya Djabrik saat mereka berjalan menuju tempat perhentian minibus, menunjuk gerombolan empat murid SMP perempuan Dusun Klumpang. Mereka cekikikan karena digoda dua murid SMA laki-laki, tak memedulikan keberadaan Djabrik dan Nuansa.

“Emoh(nggak mau),” jawab Nuansa, menolak usulan Djabrik.

“Kenapa?”

“Malas ah, nggak suka aja sama mereka.”

Djabrik terbahak-bahak. “Kok segitu bencinya sama mereka? Kamu kan juga cewek.”

Nuansa terdiam, gelombang panas memercik dalam hatinya saat melihat gerombolan murid perempuan yang menurutnya berpenampilan berlebihan. Ia menarik napas dan berkata, “Embuhlah(nggak tau lah).”

“Mau bareng mereka gak?” Djabrik melihat satu minibus telah berhenti untuk mengangkut murid-murid yang menunggu.

Nuansa tidak terlihat sedang mempertimbangkan pertanyaan Djabrik. “Nanti saja, habis mereka.”

***

Ada untungnya juga bergaul dengan Djabrik. Pertama, Nuansa bisa naik bus gratis, sebab hampir setiap kernet mengenal Djabrik yang supel. Dan anehnya, mereka juga selalu dapat tempat duduk di belakang. Bagai penguasa minibus Cendana jurusan Ngawi. Yang kedua, tak ada yang pernah berani bilang bahwa Nuansa pacarnya Djabrik. Alasannya cuma satu: tidak mungkin! Memang, Djabrik cuek dengan penampilannya—sebelas-dua belas dengan Nuansa, tapi mereka sudah seperti kakak-adik, walau paras mereka bagaikan bumi dan langit.

Nuansa tak pernah merasa risih di dekat Djabrik, meskipun anak lelaki itu sering mengangkat kaki dan ngupil di bus. Mereka sudah akrab semenjak Nuansa pindah ke Dusun Klumpang, Kebonagung. Djabrik adalah satu-satunya anak lelaki yang mau mengajak main anak perempuan; sedangkan anak lelaki lainnya lebih berkesan memusuhi anak perempuan.

“Suwun yo(makasih ya), Masbro,” kata Djabrik, berterima kasih kepada kernet saat mereka turun.

Mereka dengan terburu-buru berjalan ke dekat zebra cross yang ada di depan sekolah.

“Itu tadi anak mana?” tanya Nuansa.

“Dusun Ngradin. Temanku waktu SD dulu.”

Nuansa mengangguk. Begitu mobil-mobil berhenti, mereka menyeberang menuju gerbang. Tapi ketika hampir sampai di gerbang, seketika Nuansa berhenti melangkah. Darahnya berdesir deras ketika ia melihat sosok pria serba putih berdiri di gerbang sekolah. Orang itu melambai ke arahnya.

“Ada apa?” Djabrik menangkap tatapan Nuansa yang kosong sejenak, tatapan yang sama seperti yang biasa dilihatnya ketika gadis itu menyampaikan deskripsi kecebong berbulu dan pohon angker.

Nuansa menoleh, lalu menggeleng. Saat ia kembali melihat ke tempat laki-laki tadi berdiri, sosok itu sudah tidak ada.

“Ayo!” ajak Djabrik.

Mereka berdua datang terlambat, murid-murid lain telah mengambil tempat di barisan masing-masing kelas di lapangan. Mereka berlari sambil cekikikan, masuk kelas untuk pasang dasi serta topi, kemudian Djabrik mengumpat sambil mendekati Nuansa, “Lali maneh aku(lupa lagi aku), gak bawa topi!”

Nuansa yang kenal betul kelakuan Djabrik sudah berinisiatif membawakannya topi cadangan.

“Matursuwun(makasih), Nu.”

“Iyoo.” Nuansa senyum sambil geleng-geleng. “Tadi tas, sekarang topi... koplak tenan(lucu sekali) kamu, Brik!”

“Rapopo(nggak papa), ada sohib yang bisa diandalin.”

Mereka lantas buru-buru bergabung dengan barisan ketika bunyi dengkingan feedback mikrofon terdengar—tanda upacara hari Senin segera dimulai.

Yang paling tidak disukai Nuansa ketika upacara adalah ia harus berkumpul di barisan murid-murid perempuan sekelasnya. Baunya minta ampun, bukan bau badan atau apa, tetapi karena bau parfum yang berlebihan. Kepalanya jadi pening dan hidungnya bersin. Ini sekolah atau toko parfum, sih?

Di depan Nuansa, tiga gadis populer di kelasnya sedang merumpi mengalahkan pidato membosankan kepala sekolah tentang tahun ajaran baru. Mereka sedang membicarakan cowok ganteng di barisan seberang paling depan, anak kelas XI. Dua baris di belakangnya, Nuansa bisa melihat Djabrik sedang ngupil, rambut kribonya tampak berjejalan, tapi entah bagaimana dia tampak lebih menarik ketimbang murid lelaki putih dan mancung yang berdiri seperti robot itu.

Sambil tersenyum simpul, Nuansa memikirkan kekoplakan Djabrik. Koplak bin kocak. Tapi di tengah lamunannya, tiba-tiba wajah Djabrik berubah menjadi sosok putih yang dilihatnya tadi di gerbang. Nuansa menggeleng keras-keras, mengerjapkan mata. Sosok itu berdiri di pinggir jalan dekat sekolah. Sebuah mobil melesat lewat, menghalangi pandangannya, tetapi begitu mobil itu lenyap sosok itu juga ikut lenyap bersamanya. Jantung Nuansa berdegup kencang. Siapa orang itu?

Nuansa memeriksa detak jantungnya yang cepat, heran sendiri sebab ini bukan degup karena ia ketakutan, tapi semacam ada sensasi gairah yang muncul karena sesuatu. Ia tak bisa menjelaskannya, tak yakin pula apa yang dirasakannya. Tiba-tiba Sundari, teman sebangku Nuansa, mengajaknya masuk kelas. Upacara telah usai.

“Ngelamun wae(aja)!” tegur Djabrik dari belakang, sesaat setelah ia dan Sundari menuju kelas.

Nuansa menowel Djabrik tepat di daerah paling sensitif, pinggang sebelah kiri atas sedikit. Anak lelaki itu langsung kelojotan geli lalu kabur, melemparkan topi ke arah Nuansa. “Suwun, Nu!”

Topi itu tak sempat ditangkapnya hingga jatuh ke tanah. “Kurang asem,” gerutu Nuansa. Sundari geleng-geleng heran melihat kelakuan temannya.

“Pacar kamu, Nu?” tanya Sundari.

Kurang ajar, batin Nuansa keki.

“Bukan,” jawabnya singkat, lebih bernada tidak menggubris.

“Mamas kamu?”

“Bukan juga.” Sekarang Nuansa terdengar kesal. Sundari adalah teman sekelas yang ia pilih sebagai teman bukan karena kebetulan sebangku, tapi karena gadis itu tidak berdandan berlebihan layaknya cewek lainnya. Dan Nuansa belum melihat tanda-tanda dia akan mengarah ke situ. Tubuh Sundari kerempeng seperti lidi, termasuk mungil mirip anak kelas VII, rambutnya panjang lurus, wajahnya ayu.

Melihat Sundari agak sedih, Nuansa menambahkan detail dengan lebih ramah, “Namanya Djabrik. Dia tetanggaku, teman dari kecil.”

“Oh...” Sundari mengangguk. Nuansa merasa Sundari tidak terkesan.

***

Nuansa mendapat kelas dekat lapangan upacara. Satu kelasnya berisi 36 anak; terdiri dari delapan belas murid lelaki dan delapan belas murid perempuan. Susunan tempat duduknya selang-seling. Nuansa dan Sundari duduk di baris tengah kolom dua. Hari pertama dimulai dengan perkenalan wali kelas dan penjelasan mengenai Kurikulum 2013 yang tahun ini mulai digalakkan, yang mengutamakan kerja diskusi.

Betapa tidak senangnya Nuansa mendengarkan penjelasan itu. Ia telah menghabiskan tiga tahun di SMP sebisa mungkin dengan menghindari diskusi kelompok apalagi presentasi di depan kelas. “Modar kowe(mati kamu),” gumamnya kesal seraya menepuk dahi.

“Kenapa, Nu?” tanya Sundari terheran.

“Kamu dengar sendiri, kurikulum ini nggak asyik.”

“Kenapa? Bukannya nanti jadi seru?”

Nuansa memutar bola mata. “Seru dari mana? Aku nggak mau maju ke depan kelas.”

Sundari tersenyum ramah. “Jangan takut. Kita hadapin sama-sama. Kalau kamu kesulitan nanti aku bantu. Oke?”

Nuansa mengambil napas panjang. “Ah, nggak asyik, presentasi bukan gayaku banget.”

“Kan namanya juga pendidikan, Nu. Ini buat membentuk karakter kita supaya berani tampil di depan umum.”

“Ah, memangnya kita mau jadi artis!”

“Bukan berarti jadi artis, Nu.”

“Terus apa? Jadi pesolek kayak mereka?” Nuansa menunjuk tiga murid perempuan yang duduk paling depan, salah satunya duduk di baris kedua dengan murid lelaki, murid paling belagu di kelas.

“Memang kenapa dengan mereka?” tanya Sundari.

Nuansa seperti kehabisan kesabaran menghadapi temannya yang begitu lugu ini. “Ya berlebihan saja dandanannya. Kita kan murid, bukan artis.”

“Mereka cantik, kok. Mungkin karena kamu tidak kenal saja.”

“Ah, Sun. Dandanan kayak gitu kok dibilang cantik. Pakai rok saja melorot.”

Sundari hanya tersenyum. Selebihnya mereka hanya diam, mendengarkan wali kelas menjelaskan tentang pelajaran dan perkenalan masing-masing murid.

***

“Suntuk amat, Nu?” tegur Djabrik saat jam istirahat di kantin, dia memesan semangkuk bakso isi dua butir. Versi hemat.

“Tahu nih, males banget aku.”

“Gara-gara kurikulum 2013, yo? Haha, cuek aja!”

“Kamu mah enak, kenal banyak orang. Jadi nggak perlu grogi.” Nuansa menyeruput es teh manis, mengaduk-aduknya dengan sedotan. Di ujung sedotan itu terlihat bekas gigitan.

“Yowis(yaudah). Nanti aku kenalin sama banyak orang. Sabtu depan yuk, ikut aku nge-band!”

“Beneran?”

“Beneran, dong. Kumpul di rumahnya Mas Santo habis Magrib.” Djabrik ngacir setelah menaruh uang lima ribu di bawah mangkuk. Belakang bajunya seperti ekor bebek.

Teh manis Nuansa tinggal seperempat dan ia mengunyah es batu yang diambilnya dari dasar gelas. Kluthuk kluthuk. Sambil membuka-menutup mata, Nuansa terlena dengan tiupan angin. Ia duduk sendirian di meja kecil pojok kantin yang menghadap hutan bambu. Tiba-tiba angin membuat tengkuknya merinding, ia menoleh ke rumpun bambu, dan di sanalah dia. Orang putih itu. Tersenyum padanya. Wajah orang itu begitu putih, di lapisan kulitnya terdapat sesuatu yang mirip lendir, untuk menjaga kulitnya tetap lembap. Pakaiannya putih menempel dengan kulit. Orang itu botak dan tak memiliki alis. Dia memamerkan barisan giginya yang tanpa cela lalu berkata, “Apa kabar, Nuansa? Aku ingin main bersamamu lagi.”

Isi perut Nuansa bagai terpuntir, dimampatkan, lalu terurai dalam ledakan. Kepalanya mendadak pusing, pandangannya mengabur. Ia memuntahkan es batu yang dikunyahnya.

Proses itu terjadi begitu saja dan berlalu bagai tak pernah terjadi. Sensasi itu rasanya seperti ketika kita menyapa kawan lama, mengetahui bahwa itu adalah orang yang pernah membuat kita bahagia. Dalam sekejap Nuansa ingat segalanya, tapi ingatannya menghilang seiring orang itu lenyap. Tak ada yang tersisa untuk ia deskripsikan ke Djabrik. Tidak ada.

***