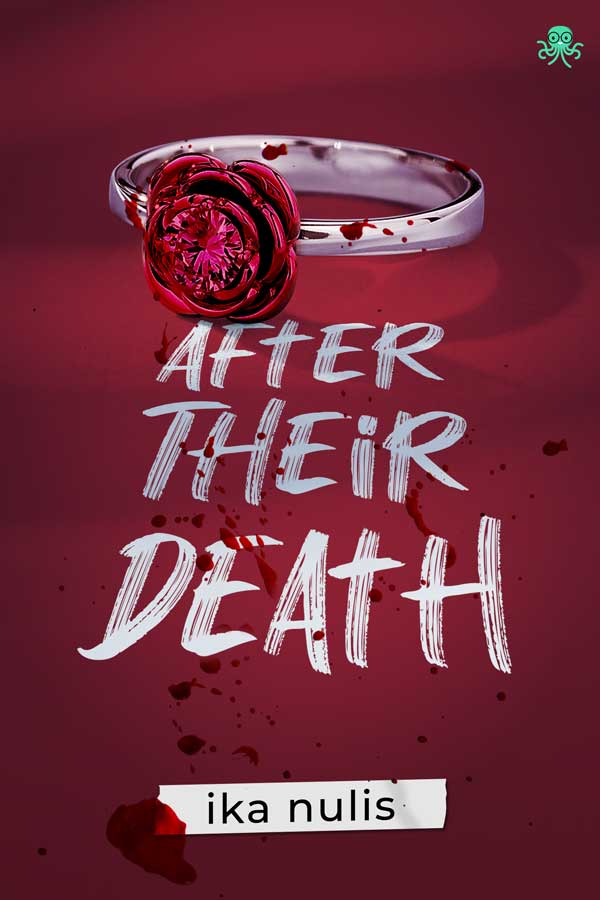

After Their Death

By ika nulis

Dalam menjalani hidup, terkadang membantu menyelesaikan masalah orang lain terasa jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan menyelesaikan masalah diri sendiri. Terlebih saat memberikan solusi, rasanya bisa dikatakan tanpa beban. Mungkin karena kata-kata itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

Kenanga menyadari bahwa pekerjaannya ini membutuhkan sifat solutif. Ia harus tetap terlihat tenang dan memprioritaskan kepentingan pelanggan seolah hanya mereka yang memiliki masalah dalam hidup. Ia mengulas senyuman ramah pada dua orang pria yang kini tengah duduk satu ruangan dengannya. “Baik Pak, silakan disampaikan keluhannya.”

“Sebentar Mbak, rasanya enggak afdol kalau saya complain, tapi enggak masuk media. Biar viral sekalian saya videoin, ya,” jawab laki-laki jangkung yang duduk di seberangnya. Pelanggan yang rambutnya sudah tercukur habis itu malah asyik memainkan ponselnya.

Kenanga langsung menaikkan alis matanya. Karakter pelanggan zaman sekarang memang antik. Niatan komplain hanya dijadikan sebagai bahan untuk membuat konten belaka. “Pak mohon maaf, jika berkenan untuk sementara waktu tolong jangan di-up ke media sosial. Kita cari jalan tengahnya dulu, pasti ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi ketidakpuasan Bapak.” Kenanga mengatur nada suara selembut mungkin.

“Loh? Enggak bisa gitu. Sini Mbak, lebih dekat, biar kelihatan di video. Nah, halo teman-teman saya Angga.” Pria itu menghadap ke kamera ponsel sambil melambaikan tangan. Kenanga bingung harus bereaksi seperti apa, antara merasa geli atau emosi karena diajak membuat vlog di tengah menangani pekerjaannya.

“Sebenarnya gini Mbak, ini mengenai teknis pengerjaan mobil kami yang sempat menginap kemarin. Penggantian part-nya tidak banyak, tapi kenapa biayanya bisa mahal sekali?” Pria yang bertubuh kecil langsung menimpali. Sepertinya dia sudah tidak sabar menghadapi rekannya yang banyak gaya itu.

“Oh, begitu. Baik Pak, saya catat semua yang Bapak keluhkan. Tugas saya di sini sebagai jembatan untuk menyampaikan masalah pada pihak yang terkait. Jadi setelah ini saya akan mengonfirmasi staf yang kemarin menangani kendaraan Bapak.” Kenanga tersenyum, lalu mencatat apa yang disampaikan pria di depannya.

“Iya Mbak, padahal kami servis rutin di sini. Seharusnya kan, mobilnya tidak banyak problem. Terus diskonnya Mbak, apa enggak bisa ditambah?” lanjut pria itu lancar.

“Mbak, lihat kamera sebentar, dong! Biar teman-teman saya tahu ini.” Pria yang bernama Angga masih berkutat pada kameranya, Kenanga hanya melempar senyuman sekilas padanya.

“Ada lagi yang perlu disampaikan, Pak?” Kenanga beralih pada pria yang kecil.

“Sementara itu sih, Mbak,” ujar si pelanggan sambil berpikir.

“Baik, boleh saya pinjam lembar pengerjaan servisnya, Pak?”

Pria kecil itu merogoh saku kemejanya dan menyodorkan lembaran berwarna kuning. Kenanga menerima lipatan kertas itu dan membukanya. Dengan saksama ia memeriksa nomor pengerjaan dan nama pelanggan yang tertera di sana, lalu menyerahkan kembali formulir di tangannya.

Kenanga langsung berdiri. “Mohon ditunggu sebentar, staf kami akan segera menangani keluhan Bapak.” Kenanga tersenyum sekali lagi pada dua pria di seberangnya sebelum cepat-cepat keluar ruangan.

Ia segera meraih gagang telepon di mejanya dan menghubungi divisi servis. “Res, bisa tolong cek nomor pengerjaan 4336 yang masuk kemarin?” Kenanga mendengarkan jawaban dari rekannya di seberang. “Betul. Ada sedikit komplain. Customer-nya dateng waktu kamu masih apel pagi. Bisa tolong sampaikan ke service advisor buat handle?”

Kenanga mengangguk. “Oke. Langsung ke ruangan sebelah meja frontliner, ya. Thank you.”

Baru saja ia menutup gagang telepon pada tatakannya, benda berwarna putih itu kembali berdering. Kenanga mengernyitkan dahi melihat kode telepon yang muncul di layar kecil. Tumben sekali kepala cabangnya sudah datang sepagi ini. Ia langsung mengangkat panggilan dari atasannya itu. “Iya, Pak Dimas.”

“Baik, Pak. Saya naik sekarang.” Kenanga menyanggupi permintaan dari orang di seberangnya. Sembari menghela napas ia mengambil agenda berwarna merah di sebelah komputernya.

Ia berjalan keluar dari mejanya menuju tangga yang terletak di ruang bagian belakang. Sementara kakinya menapaki anak tangga satu per satu, setengah pikirannya melayang mempertanyakan apa yang akan dibicarakan kepala cabang padanya. Apakah ini soal wacana City Car pusat tempo hari? Jika benar, jawaban apa yang mesti ia berikan?

Kakinya berhenti di depan pintu kaca yang berstiker transparan. Ia pun mengetuk pintu sebelum mendorongnya sedikit terbuka.

“Masuk aja, Ken.” Terdengar sambutan dari dalam ruangan.

Kenanga urung membuka mulut, ia langsung masuk ke dalam ruangan persegi yang bercat warna putih itu. Dimas Hendrawan, kepala cabang City Car Jember, mempersilakannya duduk di depan mejanya. “Saya baru mendapat konfirmasi dari Surabaya tadi malam, makanya hari ini saya datang lebih awal.”

Kenanga duduk dengan agenda siap di pangkuannya. Ia memperhatikan atasannya yang kini menautkan tangan di atas meja. “Saya rasa saat ini kamu sudah bisa menebak. Kamu pasti sudah terima message-nya juga kan, dari HRD manager?”

Kenanga mengangguk. “Masih rencana, Pak. Saya dikontak langsung seminggu yang lalu.”

Pria berkemeja hijau gelap itu tersenyum dan menggeleng. “Sudah final dari manajemen, Ken. City Car Group resmi mempromosikanmu sebagai koordinator relasi pelanggan. Congratulation!”

Kenanga memegang erat buku tebal warna merah di tangannya. Ia tetap merasa kaget walaupun tak seterkejut minggu lalu. Belum pernah terlintas di benaknya untuk mendapatkan peningkatan posisi secepat ini. Perasaan campur aduk seketika memenuhi rongga di dadanya.

Senyum atasannya makin lebar. “Awal bulan depan kamu dijadwalkan ikut training di Head Office Jakarta. Setelah itu langsung stay di Surabaya.” Dimas merentangkan tangannya. “So, kita mesti segera prepare buat cari pengganti posisimu di sini.”

Perlahan Kenanga menyunggingkan senyuman di bibirnya. Meskipun pikirannya sedang tak berada di tempat, tapi ia tak ingin terlihat tak menyukai berita baik ini. Satu langkah cepat untuk membawanya keluar dari segala ketakutan yang telah lama bersarang dalam dirinya.

***

Udara panas menyapu wajah Kenanga saat ia menginjakkan kaki di jalan raya, tepat di mulut sebuah gang perkampungan. Minibus warna biru yang baru saja ia tumpangi kembali tancap gas begitu koper hitamnya sudah turun bersamanya. Ia menatap koper di tangannya sejenak, lalu mengembuskan napas melalui mulutnya.

Tiga jam duduk berdesakan rasanya membuatnya mual. Sambil menelan ludah ia mulai melangkah memasuki gang dengan gapura warna merah pudar itu. Bau lembab dari lumut-lumut yang menutupi tepian paving ikut mengiringi langkahnya. Ia tak melihat adanya manusia yang berseliweran di sepanjang jangkauan matanya. Jam tangannya menunjukkan pukul sebelas siang. Pantas saja tak banyak pintu rumah yang terbuka. Pasti para penghuninya masih bekerja di ladang mereka.

Setelah berjalan melewati selusin rumah, ia akhirnya sampai di depan rumah bercat krem dengan halaman yang lumayan luas untuk menjemur gabah beberapa kuintal. Ia berhenti dan memandang pintu rumah yang terbuka. Sepertinya ibunya sengaja menunggunya hari ini.

Kenanga pun berjalan mendekat ke arah bangunan yang dinding bawahnya berhiaskan batu-batuan lebar itu. Dari tempatnya berdiri sekarang, ia bisa mendengar adik perempuan ibunya yang tengah berceloteh. “… uripe iso seneng. Wis ta, Mbakyu dukung aja apa maunya anak wedok.” (... hidupnya bisa bahagia. Sudahlah, Mbakyu dukung saja apa maunya anak gadis.)

Kaki Kenanga terhenti di depan teras. “Iso urip seneng kuwi asale tekan jerone atine dhewe, Dyah. (Bisa hidup bahagia itu berasal dari dalam hatinya sendiri, Dyah.) Aku sing enggak tenang hidup jauh dari anak.” Suara Ibunya terdengar tak sabar.

“Lagian Kenanga iku wis dewasa, Mbakyu. Mau sampai kapan dia mau urip ijenan? (Mau sampai kapan dia mau hidup sendirian?) Kalau tetap tinggal di sini, apa ada laki-laki yang mau nerima sejarah keluarganya? Mbakyu ngerti dhewe selama iki Kenanga enggak pernah duwe konco idek.” (Mbakyu tahu sendiri selama ini Kenanga enggak pernah punya teman dekat.)

Mendengar itu Kenanga mencengkeram pegangan kopernya. Emosi mulai bergejolak di dalam dadanya. Luka lama yang tak kunjung hilang ini seakan tak pernah habis untuk terus dikorek. Ia tak bisa terus-terusan diam mendengarkan sampai kedua wanita itu menemukannya dalam keadaan menguping. Akhirnya, ia sengaja menampakkan diri di depan pintu dengan senyuman. “Ibu … Bulik.”

Kakak beradik itu langsung menoleh dengan tatapan membelalak. Seorang wanita berambut panjang yang dijepit ke belakang maju dengan tergopoh–gopoh menyambutnya. “Eh, anak wedok sudah datang. Macet ndak tadi?” Dari nadanya terlihat sekali kalau Buliknya sedang berusaha mencairkan kekagetan.

Kenanga mencium tangan wanita di depannya. “Enggak kok, Bulik. Paklik gimana, sudah pulang?”

Adik ibunya itu mengibaskan tangannya. “Ya, belum to, Nduk. Paling sebulan lagi baru dapat cuti.”

Kenanga mengusap bahu Buliknya, lalu berjalan ke tengah ruangan. Ia menghampiri seorang wanita dengan rambut digelung rapi. Belum sempat ia meraih tangan ibunya, tubuhnya sudah lebih dulu direngkuh ke dalam pelukan hangat yang selalu ia rindukan.

“Wis ya, habis ini jadi arek Suroboyo. Kalau pulang bawa duit sekoper nanti,” seloroh wanita di belakangnya.

“Opo sih, Dyah.” Ibunya melepas pelukannya pada Kenanga. Melanie, wanita berusia lima puluh tahunan itu memandang adiknya dengan tatapan memperingatkan.

Kenanga tertawa kecil. “Bulik cuma bercanda, Bu.”

“Ibumu ya, gitu itu. Enggak bisa diajak santai, Ken,” gerutu wanita berbaju terusan warna oranye itu. “Yo wis, bulik tinggal lihat jemuran dulu.”

Kenanga mengangguk seiring dengan Buliknya yang melangkah menuju ruang tengah. Begitu bayangannya sudah tak nampak, suasana mendadak hening. Kenanga menunduk, berusaha memilih kata-kata yang tepat untuk diucapkan pada ibunya.

“Kamu pulang ini cuma buat pamitan sama ibu?” tanya wanita di sampingnya pelan.

Kenanga hanya bisa mengangguk tanpa menatap mata ibunya. Tangannya bertaut di atas pangkuannya.

“Surabaya-Banyuwangi itu enggak dekat, Nak. Kamu akan makin jauh dengan ibu.”

“Bukankah selama ini aku selalu tak berada dekat dengan Ibu? Sudah tiga kali aku berpindah kota, Bu. Kali ini hanya sedikit lebih jauh ke barat,” ujar Kenanga perlahan, masih menunduk menatap lantai.

“Sedikit lebih jauh? Seterusnya akan begitu setiap kamu ingin terus berlari.” Ibunya berkata penuh penekanan.

Kenanga berpaling menoleh ibunya. “Ibu tahu kalau aku sangat menginginkan kita bisa pergi sama-sama. Tapi karena belum bisa, aku harus melakukan ini supaya nanti aku bisa membawa Ibu, saat sudah menemukan tempat yang pas untuk kita tinggali.”

“Apa kamu yakin itu yang kita butuhkan?” Manik mata ibunya seolah menerobos masuk ke dalam pikirannya.

“Yakin, Bu. Hanya dengan cara itu kita bisa hidup tenang,” bisik Kenanga.

Wanita berambut hitam di depannya menggeleng. “Bukan kita, Nak. Tapi kamu yang butuh hidup tenang. Ibu sudah cukup bahagia hidup di sini seperti sekarang ini.”

Kenanga tersenyum tak percaya. “Ibu bohong padaku. Ibu sebenarnya lebih menderita daripada aku.” Ia menepuk dadanya yang terasa berat. “Aku paham rasanya tak memiliki seorang pun untuk dijadikan tempat bersandar. Kita tidak dipercaya oleh siapa pun, Bu.”

Masih dengan pandangan yang tak lepas dari wajah anaknya, Melanie mengusap kepala Kenanga. “Semua tergantung dari pola pikir kita, Nduk. Selamanya kamu tidak akan pernah merasa bahagia kalau terus memiliki prasangka seperti itu. Seringkali, pikiran tentang ketakutan itu sendiri lebih besar daripada apa yang kita takuti.”

Kenanga hanya bisa menatap ibunya dengan mulut terkatup rapat. Entah mengapa ia tidak bisa menerima pernyataan dari wanita yang melahirkannya. Hatinya menolak untuk percaya begitu saja setelah apa yang mereka lalui selama hampir setengah umurnya. Ia tahu bagaimana sakitnya menjadi ibunya.

“Ketenangan dalam hidup tidak bisa kita cari dengan berpindah-pindah tempat.” Melanie kembali berucap dengan pelan dan penuh kelembutan. Dia menepuk pelan dada Kenanga. “Semua kembali ke sini, Nak. Ke diri masing-masing. Cobalah berdamai dengan dirimu.”

Kenanga mengalihkan tatapan dari ibunya. Ia memejamkan mata sejenak untuk menyembunyikan matanya yang mulai terasa panas. “Biarkan aku mencoba melakukannya dengan caraku, Bu,” ucapnya lirih.

Ia bisa merasakan tangan ibunya yang mengelus tangannya. “Ibu tidak bisa menghalangi kalau memang kamu tetap bersikeras. Karena ibu sendiri tidak tahu apa yang sudah kamu lalui.”

Kenanga tak ingin menanggapi ucapan ibunya. Ia merasa tenggelam ke dalam gelombang rasa tidak percaya dan ketakutan yang bercampur menjadi satu.