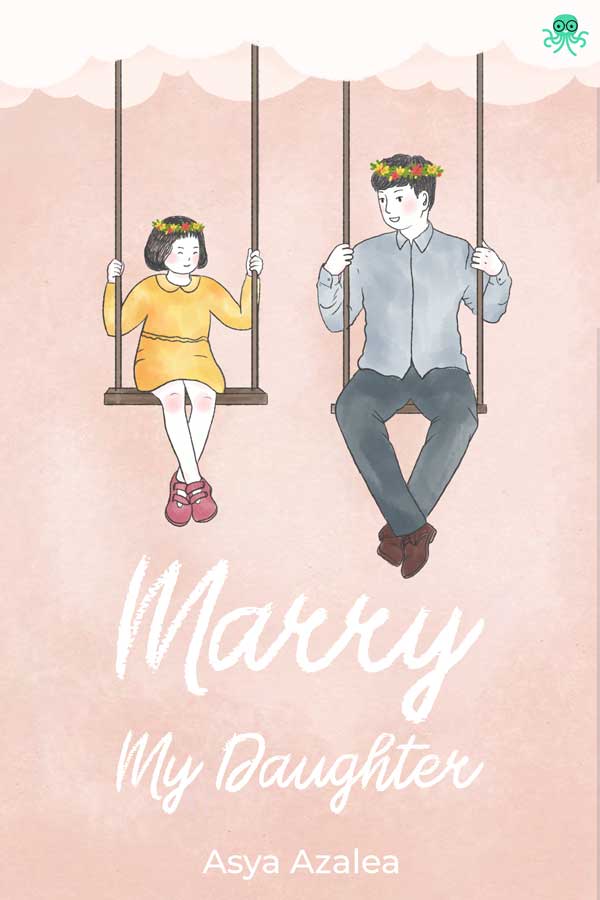

Marry My Daughter

By Asya Azalea

Sehari sebelum hari ulang tahunnya, hidup Athalia baik-baik saja. Gadis itu bisa berangkat dan pulang bekerja dengan tenang atau pun makan dan minum tanpa takut tersedak. Ia masih bebas hang out dan tertawa-tawa, tanpa perlu memikirkan bahwa teman hang out-nya yang sekarang bukan sepantarannya lagi. Lebih jelasnya, sebagian besar orang-orang yang sebaya dengan dirinya sudah bepergian atau hang out bersama suami dan anaknya.

Sehari sebelum hari ulang tahunnya, Athalia selalu merasa bahwa surga sudah diberikan Tuhan sejak di bumi dan ia bersyukur bisa menjalaninya dengan baik.

Namun, pada hari ulang tahunnya, Athalia mendadak ingin hidup di bawah selimutnya saja. Terbenam di sana selamanya. Tidak ingin melihat matahari terbit dan tenggelam, apalagi terbawa arus waktu yang tidak pernah punya keinginan berhenti. Kalau saja manusia tidak perlu bekerja untuk sekadar mengisi perut, mungkin hal itu akan benar-benar dilakukannya.

Senyatanya, walaupun hidup kadang sudah terasa seperti di surga, Tuhanlah yang Maha Pemenang. Dia selalu punya kekuatan untuk menunjukkan neraka kapan saja. Termasuk sekarang.

Neraka Athalia dimulai hari ini, ketika gadis itu melihat papanya sudah menyiapkan sarapan superistimewa. Nasi goreng yang ia yakini berisi irisan cumi—kesukaannya, salad buah, roti tawar dan aneka selai, serta dua pitcher minuman yang masing-masing berisi orange juice dan susu murni, sudah tertata rapi di atas meja. Biasanya, menu sarapan yang disiapkan papanya tidak pernah selengkap ini karena meskipun papanya sudah pensiun dan punya banyak waktu di rumah, beliau lebih memilih menghabiskan paginya di kebun kecilnya di belakang rumah.

Papa Athalia, Adam Nataprawira, sudah menanti anak gadisnya dengan mengibarkan senyum cerah sebagai ganti mengibarkan bendera kemenangan. Begitu Athalia menarik kursi dan duduk berhadapan dengannya, senyumnya makin tertarik ke atas.

“Selamat ulang tahun yang ke-31, ya, Athalia yang cantik,” ujar Adam berseri-seri.

Athalia mencoba bersikap biasa saja dengan berpura-pura lupa. “Oh, ini udah tanggal 1 Februari, ya? Lupa gue. Makasih banget ya, Pa, udah ngingetin,” balasnya sambil menepuk jidat.

“You’re very welcome. Papa juga ngingetin angka 31-nya lho,” sindir lelaki itu sambil membuka piring untuk menampung nasi goreng yang tadi diraciknya waktu Subuh.

Sejenak, Athalia menahan kata-katanya. Ia akhirnya memilih bertanya, “Emangnya kenapa, Pa, sama angka 31?”

“Kamu mau pura-pura lupa lagi?”

Athalia yakin, papanya sedang menyerukan kata ‘sekakmat’ di dalam hati. Tiba-tiba saja ia merasa bodoh. Dengan tiga puluh satu tahun dibesarkan oleh lelaki yang sering ia ledek bermuka Mr. Bean ini, harusnya ia tahu, papanya bisa membedakan gelagat dirinya saat jujur atau saat bohong.

“Nggak peduli lupa atau nggak, Papa mau ceritain lagi soal apa yang Papa bilang waktu kamu ulang tahun yang ke-29. Waktu itu—“

“Atha inget kok,” potong Athalia santai. Kini gadis itu mulai mengunyah potongan melon yang ada dalam semangkuk besar salad buah. “Kalau usia Atha udah lewat 30 tahun, itu artinya Papa boleh nyariin calon suami buat Atha.”

“Anak Papa memang pinter.”

Sebenarnya Athalia sudah berusaha melupakan perjanjian tidak tertulis dua tahun silam itu. Tapi, di saat-saat menyebalkan semacam ini, ingatan tentang hal menggelikan itu selalu saja menyeruak.

Waktu itu, papanya memberinya sebuah city car warna putih sebagai hadiah ulang tahun. Anak mana yang akan pasang muka cemberut sewaktu menerima hadiah mobil keren? Jawabannya jelas tidak ada. Athalia juga sama. Ia bahkan melonjak-lonjak childish. Di pikirannya, papanya sudah mulai tidak pelit lagi terhadap anak sendiri.

Namun, yang dipikirkan Athalia salah. Adam tetaplah Adam yang dulu, tidak bisa diganti setting-annya. Bukan Adam namanya kalau tidak memberikan syarat di setiap hadiah yang diberikan untuk putrinya.

“Selama ini... Papa nggak pernah bawel nanyain kamu, kapan nikah, kan? Itu semua ada alasannya,” tutur Adam dengan lagi-lagi raut wajah penuh kemenangan.

Rona gembira di wajah Athalia seketika luntur. “Alasan?”

“Iya, alasan. Papa nggak akan pernah nanyain kapan kamu nikah, kayak orang tua di luar sana. Tapi, Papa ngasih tenggat waktu. Nanti kalau usiamu udah lewat tiga puluh, tapi kamu belum juga dapet calon suami, Papa bakal turun tangan.”

“Ma... maksudnya, Papa bakal nyariin jodoh buat Atha gitu?” tebak Athalia mulai kesal.

Adam mengangguk cepat. Wajahnya makin bertolak belakang dengan wajah Athalia yang seperti daster kusut.

“Kenapa nggak sekalian aja sih, Papa ganti nama Atha jadi Athalia Nurbaya?!”

Seingat Athalia, tidak pernah ada kata sepakat untuk perjanjian yang dirancang secara sepihak oleh papanya itu. Tapi, Athalia mencoba bersabar dan tidak mau lagi memasang wajah sekusut daster yang belum disetrika seperti waktu itu. Diam-diam ia sudah menyiapkan jurus pamungkas untuk menangkal keinginan papanya.

“Dari dulu juga Atha emang pinter, Pa.”

Adam meneguk orange juice-nya kilat. “Jadi, Papa udah boleh nyariin calon suami buat kamu, kan?”

Athalia hanya mengangguk sembari mengangkat bahu. “Boleh. Tapi biar imbang, Atha juga bakal nyariin calon istri buat Papa. Atha juga mau punya mama.”

Kontan Adam terbelalak. Putrinya ternyata bisa sepandai dirinya dalam urusan merancang taktik dan perjanjian. Tapi, apakah benar Athalia ingin punya seorang ibu? Kenapa hal itu baru diungkapkan sekarang? Kenapa tidak dari dulu-dulu sebelum usia mendudanya sama dengan usia putrinya?

Tetap saja Adam merasa menang. Mencarikan jodoh bagi lansia seperti dirinya bukanlah perkara segampang meneguk segelas air putih. Sementara mencarikan jodoh bagi perempuan cantik dan mandiri seperti Athalia masih sangat mungkin terjadi.

****

Langkah Athalia semakin cepat terayun. Ia sudah menekan tombol untuk meng-unlock mobilnya di garasi kala seseorang menyusulnya dengan tergopoh-gopoh.

“Atha!” seru orang itu sambil mengumpulkan tenaga usai setengah berlari mengejar Atha.

Athalia menoleh dan mendapati seorang lelaki berpenampilan apa adanya sudah berdiri di belakangnya. Di tangannya terdapat black forest ukuran sedang yang sangat mungkin menggagalkan diet wanita mana pun—karena tidak mungkin memakannya hanya satu suapan. Di atas black forest itu tertancap lilin berangka 31 yang lupa dinyalakan si pembawa kue.

“Happy birthday, Tha. Ayo, tiup lilin dulu,” ujar laki-laki itu lagi. Ia tersenyum meski bekas liur di sekitar bibirnya masih terlihat jelas.

Reaksi Athalia tidak seperti yang diharapkan lelaki itu. Athalia buru-buru masuk mobil. “Tiup lilinnya diwakilin bokap gue aja ya, Ji! Gue buru-buru tauk!” kata Athalia berteriak seenaknya sendiri.

“Eh, eh, nggak bisa gitu.” Lelaki itu mengambil langkah seribu, langsung menjajari mobil Athalia sebelum gadis itu benar-benar menutup pintunya. “Semalem jam 12 malem gue udah nangkring di depan kamar lo, tapi lo malah ngunci pintu kamar. Jadi—“

“Dear, Panji Abyasa. Ini udah jam 6. Gue udah pasti telat.” Athalia mulai menjelaskan. Tanpa menghadap ke arah lelaki itu sama sekali. Gadis itu mulai sibuk mematut diri di kaca spion, mengecek apakah eyeliner-nya sudah rapi. Daripada berulang kali me-retouch gincu di bibirnya, ia lebih memilih berulang kali memastikan kerapian eyeliner-nya. “Lagian, kamar, ya, kamar gue. Suka-suka gue mau dikunci atau nggak.”

“Bokap lo bilang, lo jarang ngunci kamar.”

“Tega banget sih Papa, bongkar-bongkar aib anaknya sendiri. Nggak takut apa, anaknya diperkosa bujang lapuk tetangga sebelah?” Athalia melirik lelaki bernama Panji Abyasa memakai style mata elang.

“Cuih, nggak napsu gue!” sahut Panji tanpa ragu.

Ucapan Panji barusan sedikit beralasan. Tidak terhitung lagi berapa tahun sudah waktu yang dihabiskan seorang Panji Abyasa untuk membersamai Athalia. Sejak ia dan keluarganya menempati rumah di sebelah rumah Athalia, ia sudah mengenal gadis itu. Waktu itu ia sudah duduk di bangku taman kanak-kanak, sementara Athalia masihlah gadis kecil yang ke mana-mana berkeliaran hanya dengan kaus dalam.

Bagi Panji, rumah Athalia adalah tempat melarikan diri yang paling aman sekaligus nyaman. Terutama dari panggilan makan siang pengasuhnya yang galak bukan main. Atau, dari sepi menggigitnya suasana rumahnya kala kedua orang tuanya sibuk dengan kariernya masing-masing. Di rumah Athalia, ia bisa menemukan masakan minimalis seorang single father dan perpustakaan dengan bacaan anak-anak paling lengkap. Di sana, ia juga memiliki seorang adik kecil yang bandel dan ingusan serta seorang lelaki dewasa yang bisa diajaknya duel sepakbola di sore hari.

Sedangkan di mata Athalia, rumah Panji adalah ‘lumbung padi’ paling menggiurkan. Bayangkan saja, kulkas rumahnya selalu penuh, membuat Athalia kecil gemar mencuri es krim atau puding cokelat yang tersimpan di sana. Tak cuma itu, Panji selalu memiliki mainan paling up to date sehingga Athalia pernah memainkan Tamagotchi, Tamiya, atau Nintendo tanpa pernah memilikinya sendiri. Athalia merasa beruntung, bisa ‘seolah-olah’ memiliki kakak laki-laki yang berlimpah harta meski dengan risiko kerap diganggu dan diatur-atur pula.

Dengan kekuatan waktu, nafsu dan hal-hal yang tidak diinginkan tidak pernah terjadi di antara Panji dan Athalia. Waktu bisa menyulap yang tidak sedarah menjadi seperti sedarah. Mungkin bisa juga sebaliknya.

“I. Gue juga bakal rajin ngunci pintu kamar setelah ini,” kata Athalia usai menutup pintu mobilnya. “Udah ah, gue cabut dulu. Eh, iya, bukain pintu gerbang dong!”

Meski agak dongkol, Panji menurut. Ia menyingkir dari area garasi dan berjalan menuju pintu gerbang. Hanya dengan satu tangan, ia bisa membukakan pintu gerbang. Skill gue jauh di atas skill asisten rumah tangga pada umumnya ternyata, batin Panji menggerutu. Usai menatap pantat mobil Chery milik Athalia yang semakin menjauh, ia kemudian menatap nanar black forest di tangan kirinya dan kaus oblong putihnya yang ternodai whipped cream secara bergantian.

****

“Acara tiup lilin sama potong kuenya diwakilin Om aja katanya,” kata Panji seraya mengangsurkan senampan black forest ke atas meja. Cowok itu kemudian menarik gelas kosong terdekat untuk diisi orange juice. Segelas orange juice serta-merta mengguyur kerongkongannya hanya dalam satu tarikan napas. “Oya, Om nyimpen korek api di mana?”

Adam hanya melirik Panji penuh kesinisan. Usai menelan nasi goreng terakhir di mulutnya, laki-laki paruh baya itu bersuara, “Ceritanya mau dipotong beneran kuenya? Lo kayak nggak kenal Atha aja. Mulutnya sarkas tiap detik.”

“Ya sama kayak bokapnya,” celetuk Panji disusul cengiran usilnya.

Tidak perlu kaget kalau Panji bersikap sedikit kurang ajar terhadap Adam. Semua sudah tahu, Panji menganggap Adam seperti ayah ‘kedua’-nya. Kalau saja poliandri diperbolehkan oleh agama dan negara atau tidak dianggap sebagai freaky thing, mungkin ia akan dengan sukarela memaksa mamanya menikahi high quality widower itu. Hitung-hitung, menambah jumlah saudara.

Tapi, kalaupun hal itu terjadi, Adam belum tentu sudi menerima pinangan mamanya Panji. Ia bukanlah lelaki kebanyakan. Adam benar-benar rare man.

Di kala lelaki lain memilih menutup bantal atau menyerahkan tanggung jawab mengganti popok anaknya sendiri yang terbangun di tengah malam kepada sang istri, Adam yang masih half awake akan berlari sempoyongan menuju kasur si kecil Athalia. Kalau banyak lelaki merasa cukup hanya dengan bekerja nine to five, maka Adam akan memperpanjang jam kerjanya, dengan menimang-nimang bayi sebagai tugas utamanya.

Mungkin semua akan bilang, wajar saja Adam melakukan itu. Mama Athalia, Athalia Kusuma Wardhani—entah karena saking cintanya kepada istrinya atau karena kehabisan ide, Adam menjadikan nama istrinya sebagai nama putrinya, mengembuskan napas terakhirnya kala memperjuangkan putrinya untuk bisa melihat dunia ini. Konon ketika itu istrinya mengalami perdarahan hebat. Jangankan mencicipi setetes ASI, kening Athalia bahkan tidak pernah dikecup oleh sang ibu. Kalau istrinya masih hidup, mungkin Adam akan berlaku seperti laki-laki lain yang ada di dunia ini.

Anggaplah yang dilakukan Adam adalah a must. Kewajiban seorang ayah untuk membesarkan putri semata wayangnya. Tapi sering kali, kualitas seseorang tidak dilihat dari seberapa banyak atau seberapa berhasil ia dalam menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Kualitas seseorang diukur juga dari sesuatu yang ia pilih dan ia pertanggung jawabkan risikonya.

Dan Adam memilih menjadi duda. Dari dulu hingga sekarang. Entah sampai kapan.

“Sekarang gue lagi nggak doyan sarkas,” tutur Adam kepada Panji. Mendadak suasana ruang makan itu jadi mellow nan syahdu. Lelaki itu menggeser nampan yang menjadi alas bagi black forest yang dibawa Panji. Ia menatap nanar sepasang lilin yang berdiri tegar di atas kue yang sebagian cokelatnya hampir meleleh itu. Angka 31 itu seolah siap berubah menjadi monster mengerikan saat ini juga. “Gue lagi khawatir, anak gue nggak kebagian laki yang baek kayak bapaknya.”

Antara prihatin dan mual, Panji memutar bola matanya. Papa Athalia dari dulu memang selalu bisa membuat kesedihan bersanding cantik dengan segala macam gurauan, bahkan kenarsisan seperti yang terucap barusan. Ia pun duduk, tepat di depan Adam. “Salah bapaknya juga sih, pakai nggak ngerestuin hubungan anaknya,” sindir Panji tepat sasaran. Cowok itu berusaha meng-klik tab history kisah cinta Athalia dengan mantan terakhirnya.

“Kok jadi gue yang disalahin?” Adam menegakkan punggungnya, tanda hendak melayangkan protes keras. “Athalianya aja yang nggak hati-hati milih cowok.”

“Nggak hati-hati milih cowok?” ulang Panji sambil menahan tawa. “Nggak salah, Om? Kalau dia nggak hati-hati, mungkin dia sekarang udah kawin dan punya anak kali. Dia jadi jomblo akut kayak sekarang justru karena dia terlalu hati-hati.”

Adam terbatuk-batuk sebentar. Setelah menyegarkan tenggorokannya dengan air putih, ia malah terdiam. Tanpa perlu berkata-kata, hati kecilnya membenarkan pendapat Panji. Putrinya mungkin memang terlalu selektif. Mungkin… dirinya juga memang terlalu banyak memasang syarat dan menuntut.

“Mungkin lo bener, Ji. Karena lo yang bener dan gue yang salah, lo harus bantu gue,” tukas Adam akhirnya. Sedikit semena-mena karena tidak memedulikan apakah Panji bersedia atau tidak.

Sebuah rencana pun mulai keluar dari kepala dan menemukan jalannya.