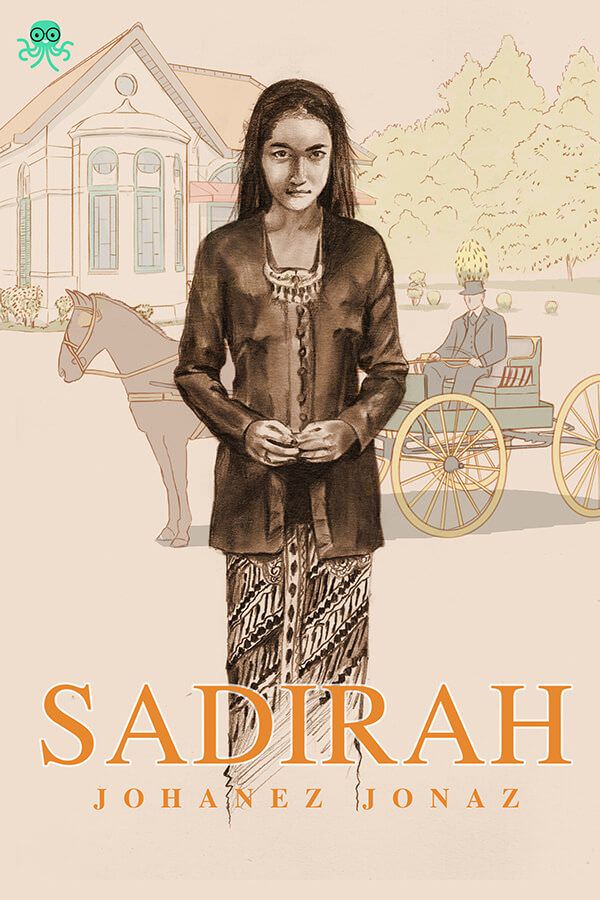

Sadirah

By Johanesjonaz

Musim giling 1937. Seperti tahun-tahun sebelumnya, selalu meriah. Jerit centil dan lirikan mata menggoda para penari jathilan mengundang tepukan dan seloroh nakal penonton. Kenong dan kempul dipukul beriringan, disusul suara selompret yang meliuk-liuk. Minggu lalu, Reog Singoyudan didaulat untuk tampil membuka prosesi awal musim giling. Dahulu, sebelum diboyong oleh Tuan Murray, aku sering membantu bapak mempersiapkan sesaji sebelum pertunjukan dimulai. Aku adalah satu-satunya gadis yang ada dalam rombongan Reog Singoyudan, putri dari pimpinan reog bernama Wongso Ngadiman.

Gesekan roda lori pada bantalan besi membuat suara decit nyaring sebelum berhenti di depan gudang Pabrik Gula Pagotan. Suara loko uap juga tak kalah keras, meraung karena beban yang ditarik bertambah berat. Seorang masinis Indo dengan pembantu pribuminya mengemudi dengan semangat, seolah mereka adalah penakluk ular raksasa Baruklinting. Para mandor sibuk mencatat ini-itu, memerintah kuli-kuli angkut untuk membongkar muatan lori pengangkut tebu. Di sisi yang lain, bocah-bocah berkuncung mengikuti lori yang mengular dari ujung-ujung kebun tebu hingga pintu masuk pabrik gula. Bocah-bocah bertelanjang dada dan bersual (celana) goni itu memunguti satu atau dua lanjar tebu yang tercecer. Beberapa ada yang sudah tidak sabar, mengunyah tebu muda di tempatnya. Sementara yang lain bertahan dan mengempit batang-batang tebu di ketiak mereka sambil terus mengekor di belakang lori yang merayap pelan. Mereka tidak akan berhenti hingga petugas pabrik menghalaunya. Jika sudah begitu, bocah-bocah akan buyar, berlarian menuju tepi sawah untuk mengerat tebu-tebu yang mereka dapatkan. Orang-orang yang melewati jalan raya harus berhenti untuk memberi jalan pada lori pengangkut tebu yang mengiris jalan. Demikian pula pedati yang kutumpangi. Kamiran harus menunggu berlalunya lori-lori itu sebelum terseok menuju Pasar Pagotan.

Boleh jadi penduduk di sekitar pabrik gula bersuka cita, sawah yang mereka tanami tebu sebentar lagi dipanen. Mereka mungkin akan mendapat sebenggol-dua benggol persenan dari pabrik gula untuk tebu-tebu yang tumbuh di sawah mereka. Untuk beberapa hari, mereka akan bisa membeli beras, makanan yang sudah langka itu. Namun, kegembiraan tersebut tidak berlaku untuk Mruwak, desa di kaki Gunung Wilis yang selalu miskin itu. Musim giling atau bukan, mereka akan selalu kelaparan. Hari ini aku akan membeli bahan makanan untuk mereka, memenuhi pedatiku dengan beras, kelapa, dan kedelai.

Mruwak memang bukan seperti desa-desa lain di karesidenan ini. Lurah Mruwak menolak untuk mengganti tanaman padi dengan tebu. Tentu saja kelakuan desa ini membuat pemerintah Hindia Belanda naik pitam. Mereka sengaja membelokkan aliran sungai yang membelah desa itu dengan membangun dam. Lambat laun, sawah menjadi kering, padi yang ditanam kurus kekurangan air. Satu-satunya harapan mereka adalah hujan, yang sayangnya, juga ikut memusuhi Mruwak. Sudah bertahun-tahun penduduk Mruwak gagal panen. Aku yakin, Mruwak dijadikan contoh bagi desa-desa yang hendak membangkang aturan pemerintah Hindia Belanda. Mruwak sengaja dibuat mati perlahan-lahan.

Mruwak memang begitu dibenci sekaligus ditakuti oleh orang-orang Eropa. Pasalnya, banyak keturunan prajurit Monconegoro Timur berdiam di sana. Sisa-sisa semangat pemberontak itu masih ada dan terpelihara. Monconegoro Timur dahulu adalah pusat pertahanan daerah timur di masa kerajaan Mataram. Sifat berani dan membangkang dari warga Mruwak membuat pemerintah Hindia Belanda was-was sehingga mereka mengawasi dengan ketat gerak-gerik desa Mruwak.

"Selamat pagi, Nyai. Kedelai dari Babakan sudah datang. Apa Nyai berminat?"

"Selamat pagi, Ki Kusran. Berikan aku setengah pedati. Nanti kubayar setelah selesai masa giling tebu."

Ki Kusran berdiri menyambutku dengan semangat begitu tahu siapa yang datang. Sambil menggulung ujung kainnya, dia memapahku turun. Pedagang itu segera memerintahkan kuli-kulinya bekerja. Setengah pedati diisi kedelai yang dimampatkan, kedelai dari Babakan yang sudah termasyhur mutunya, putih dan gemuk. Sisanya diisi kelapa dan jagung.

Di awal musim giling, Pasar Pagotan juga ikut menggeliat. Pasar tak hanya berisi kedelai dan gabah, barang-barang yang biasanya sulit didapat sekarang terpajang di lapak-lapak. Pedagang-pedagang Tionghoa yang biasanya hanya berjualan di kota, kini mampir ke Pagotan, membawa pupur, gincu, gerabah, dan keramik yang kualitasnya baik. Tak hanya itu, kain linen halus dan batik dari Solo juga banyak tersampir di pedati-pedati saudagar kain. Pengunjung pun mulai semarak. Tak hanya kuli-kuli panggul berbadan kekar mengilap yang berseliweran membantu majikan mereka, Pasar Pagotan juga mulai riuh dengan noni-noni Belanda bergaun dan berpayung putih. Belum lagi nyai-nyai bersanggul dan berkebaya bagus yang terlihat berjalan-jalan di pasar bersama anak-anak mereka yang setengah pribumi, bangsa Indo. Perempuan-perempuan itu saling sapa, memamerkan perhiasan yang tersemat dari ujung rambut hingga kaki. Mereka saling puji dalam iri, tetapi terkikik menghina begitu beradu punggung. Aku melihatnya seperti kontes perempuan paling pintar menghamburkan gulden (mata uang Belanda zaman dulu) milik majikan mereka. Jelas aku tak ingin bergaul dengan mereka, tempatku bukan di sana.

Di pasar, orang-orang juga mulai berdesas-desus. Tidak hanya membicarakan panen tebu dan pangan yang semakin mahal, mereka juga kasak-kusuk membicarakan sebuah bangsa bermata sipit yang tak kenal takut. Dari sudut tempat yang satu ke sudut yang lain, pembicaraan mereka sama; bangsa timur yang mulai menggeliat, bergerak ke penjuru Asia. Kabarnya, bangsa ini membuat pemerintah Hindia Belanda gusar. Aku tidak mengerti pembicaraan mereka dan kuputuskan untuk melanjutkan perjalananku begitu pedati terisi. Roda pedati segera menggelinding ditarik dua ekor sapi, terseok-seok beradu dengan jalan berbatu menuju Mruwak, desa tempatku berasal. Hari ini aku memulai lagi lakonku, mencoba menggerus dosa yang entah sampai kapan akan kutanggung; dosa sebagai seorang nyai.