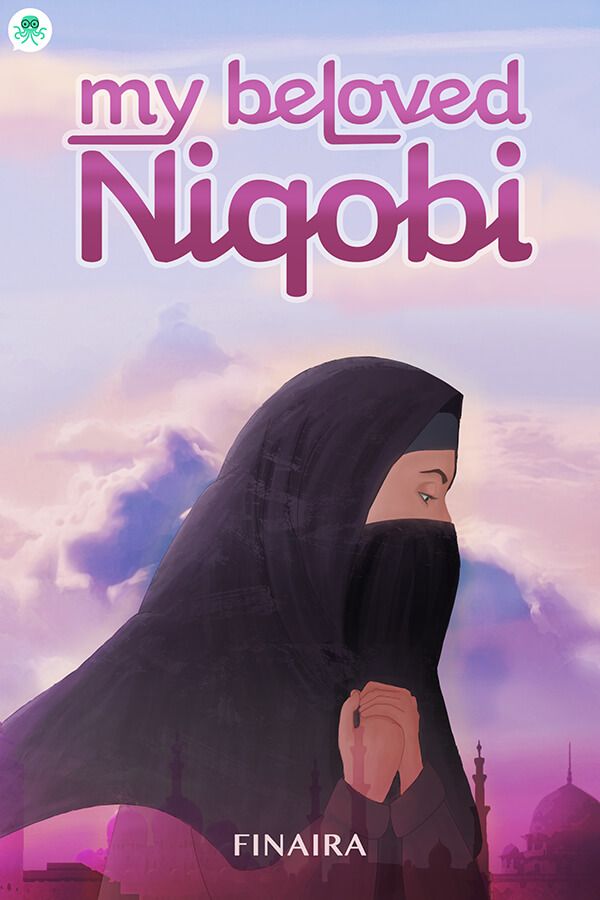

My Beloved Niqobi

By Finaira Kara

“Wa’aataakum min kulli maa sa’altumuhu, wa in ta’udduu ni’matallaahi laa tushuuhaa, innal insaana ladholuumun kaffarun. (Q.S. Al-Ibrahim ayat 34, artinya: Dan Dia telah memberikan kepada kamu segala yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)).”

Rasa sesak di dada insan seakan terangkat dengan lantunan ayat-ayat Allah. Terlebih, saat dilantunkan dengan nada indah dan terdengar sangat mengikat hati. Hal itu telah membuat sebuah tali dalam hati perempuan bercadar, yang kini tengah bersandar di dinding masjid, makin terikat erat. Ia sangat menyadari jika perasaannya akan mudah terluka jika ia jatuh cinta pada lelaki tanpa akad. Lelaki yang kini tengah dengan tenang membaca kitab suci Al-Qur’an di dalam ruang masjid.

“Aku bahkan belum mampu mengalihkan debaran jantungku dari keindahannya, mahakarya-Mu, Ya Rabb,” lirihnya.

Matanya terpejam, seolah meresapi entah kekeliruannya mengagumi sosok ikhwan (laki-laki) tak halalnya itu begitu dalam, atau mencoba bermunajat kepada Maha Cinta untuk membuat ikhwan itu menjadi halal untuknya. Ia meletakkan tangan di atas dadanya, berusaha meredam getaran yang selalu berbunyi keras. Hingga membuatnya selalu khawatir akan terdengar oleh santri lain yang berpapasan dengannya.

“Kamu sedang apa?”

Ia terperanjat. “Innalillahi wa inna illaihi roji’un!”

Matanya menatap gelisah pada seorang perempuan berjilbab merah muda di sampingnya. Ia melihat perempuan itu menatapnya bingung dengan alis terangkat. Napas pun ia embuskan, lega.

“Kamu ngapain di sini?”

“Wa’alaikumsalam.” Perempuan berlesung pipit itu menepuk kecil keningnya. Kemudian tersenyum, menanggapi sindiran perempuan bercadar.

“Assalammu’alaikum, Ukhti sahabat fillah-ku.”

Ia terkekeh kecil. “Wa’alaikumsalam wa rahmah, Ning Aisyah.”

Sejenak, pertanyaan mengapa ia bersandar di dinding masjid terlupakan. Sosok Ning Aisyah memang sedikit pelupa, seperti dirinya. Bedanya, Aisyah tak separah dirinya. Suara tilawatil Qur’an dari dalam masjid itu sudah tak terdengar lagi. Hanya keheningan dan suara berat Kyai Umar, pemilik pondok, yang sedang menyampaikan tafsir dari surat Al-Ibrahim.

“Tadi, Romo (panggilan untuk ketua pesantren) Kyai Umar menyampaikan kalau selesai kelas tafsir, kita diminta untuk ke ndalem (tempat tinggal).” Aisyah berbicara dengan suara yang selalu terdengar lembut. Mencerminkan sifat penuh kasih sayang dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia sangat bersyukur memiliki sahabat pelupa. Tetapi, tak jadi soal karena sifat pelupa mereka tak berpengaruh pada pencarian ilmunya.

“Kamu sudah selesai setor hafalannya?” Aisyah mengangguk.

“Sudah. Sebentar lagi, kelas tafsirnya Romo Kyai Umar selesai. Aku mau taruh buku di kamar dulu, kamu tunggu di sini, ya?” tanya Aisyah.

Perempuan bercadar itu mengangguk kecil. Kemudian menatap Aisyah yang mulai berjalan menjauh dari koridor masjid utama pondok. Ia mengembuskan napasnya, ketika melihat sosok yang ia tempatkan secara khusus dalam hati, keluar dari masjid. Tetapi, ia tak menatapnya lama. Ia tak ingin benar-benar jatuh dan terikat semakin kuat pada perasaan tak pastinya. Ia menunduk dan kemudian sibuk menekuri tautan jemari mungilnya.

Ia memilih duduk di salah kursi yang ada di koridor khusus santriwati itu. Berlindung dari terik mentari yang mulai menjinggakan diri di ufuk barat. Membiarkan ujung gamis hitamnya terkena sengatan sinar itu.

“Ayo!” ajak Aisyah yang entah sejak kapan berada di sekitarnya.

Mereka berjalan beriringan, merapat ke dinding masjid daripada berjalan memotong tanah lapang yang terbentang sebagai pembatas wilayah pondok putra dan putri. Hanya diam tanpa pembicaraan, hingga suara berat Kyai Umar menyapa kedua santriwati idola itu.

“Assalammu’alaikum, Romo.”

Seperti biasanya, mereka akan dengan sangat suka rela untuk menunduk dan tak pernah berani menatap sosok pemimpin pondok itu. Sebagai bentuk penghormatan dan rasa segan pada ahli ilmu, kepada sosok guru.

“Wa’alaikumsalam warahmatullah wabarrokatuh. Sebentar, ya.” Kyai Umar mengangkat sedikit tangan kanannya dan memberi isyarat entah pada siapa untuk mendekat.

“Jadi, begini. Minggu lalu kalian sudah diuji untuk mengikuti program santri pengajar. Dan petugas pondok sudah berdiskusi untuk menjadikan kalian bertiga sebagai pengajar terpilih,” lanjut Kyai Umar ketika seseorang yang ia berikan isyarat tadi sudah berdiri di sampingnya. Pria itu. Ibrahim. Putra tunggal Kyai Umar.

“Alhamdulillah!” seru ketiga santri itu penuh rasa syukur. Getaran kecil yang sebelumnya hadir karena pria itu dalam hati perempuan bercadar, kini seakan surut secara konstan karena pernyataan Kyai Umar selanjutnya.

“Dan penempatannya juga sudah ditentukan. Di cabang dua, Ibrahim dan Aisyah yang akan berangkat. Tiga hari lagi.”

Ia tak mungkin meminta untuk diberangkatkan ke pondok cabang yang sama dengan pria idamannya. Merasa tak bisa melakukan itu. Ia hanya bersedih karena dengan ketidakberangkatannya ke pondok cabang, itu berarti ia akan tak memiliki kesempatan untuk bertemu dan mendengar suara tilawatil Qur’an dari Ibrahim di lain hari.

“Untuk sampeyan (kamu), tetap ada di pondok utama. Menjadi pembimbing di kelas hafidzah (wanita penghapal Qur’an) yang akan ditambah kuotanya jadi dua kelas lagi.”

Perempuan bercadar bermata bulat itu mengangguk. Setidaknya, ia tetap mendapat kesempatan untuk membagikan ilmu yang ia dapat agar ia bermanfaat bagi manusia lain. Lagi pula, ia seharusnya bersyukur, bahwa setidaknya ia dapat beribadah dengan tenang tanpa harus merasakan getaran di dadanya karena Ibrahim.

Karena hal itu pula, ia sering mengabaikan sekitarnya. Termasuk yang tanpa mereka sadari, bahwa sedari tadi, ada sepasang mata yang menatap kagum pada salah satu di antara mereka. Sosok yang berdiri di bawah teduhnya koridor khusus santri putra, dengan senyuman lebar. Pusat perhatiannya adalah perempuan laksana gagak hitam itu, perempuan bercadar dengan pakaian serba hitam.

“Ya, sudah. Kalau begitu, siapkan keperluannya.”

Selepas mengucap salam, pria berjenggot dengan balutan sorban putih itu berlalu dari ketiga santrinya. Kemudian, disusul Aisyah yang sedang mendapat kunjungan dari orang tua. Tersisalah dua insan itu di taman depan masjid, karena sebelumnya Kyai Umar tak benar-benar berbicara di ndalem.

Perempuan bercadar itu hanya diam karena sibuk berkutat dengan detak jantungnya. Sedari tadi, ia hanya memperhatikan sebuah batu kecil di samping kaki Ibrahim berpijak. Ia ingin berpamit sebelum jantungnya bermasalah karena berdetak sangat keras dan cepat, tetapi Ibrahim terlebih dulu membuka suara.

“Selamat sudah terpilih di pondok utama.”

Sebisa mungkin, ia berusaha meredam rasa gugupnya lalu bersuara lirih. “I-iya. Terima kasih.”

Hening.

Begitu heningnya, hingga suara helaan nafas Ibrahim terdengar. Ia hanya berharap pria itu tidak mendengar detak jantungnya.

“Aku sekalian pamit.”

“Ha?” Ia linglung. Tak mengerti arah pembicaraan pria yang ia kagumi dalam diam selama bertahun-tahun waktunya di pondok pesantren.

Lamat-lamat, ia mendengar Ibrahim mengucap, “Bismillahhirrohmanirrohim” Sangat lirih. Kemudian, saat senam jantungnya belum berhenti. Kalimat yang keluar dengan lembut dan penuh ketegasan dari pria bermata cokelat kehitaman itu membuat jantungnya seakan melompat dari tempatnya. Menyita seluruh kesadaran dalam pikirnya.

“Aku akan pulang saat sudah lebih pantas bersanding di sisimu dan meng-khitbah (lamar) kamu.”

Ia meneguk ludahnya. Telinganya berdengung. Darahnya berdesir. Ia benar-benar tak memercayainya. “Seperti kisah cinta Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Fatimmah Az-zahra. Saat saling jatuh hati, mereka saling menjauh dan mendekatkan diri pada Allah. Untuk mendapat cinta yang lebih berkelas dan pantas.”

Masih diam. Ibrahim tampak bingung dengan diamnya perempuan bercadar di depannya. Tetapi, ia menganggap bahwa diamnya perempuan itu adalah jawaban ‘iya’. Jadi, ia melanjutkan kalimatnya. Sebelum ia tak mampu untuk berkata-kata karena detakan di jantungnya.

“Karena jatuh cinta pada Allah adalah rasa cinta yang tak akan pernah menimbulkan luka, seperti kata kamu di kajian fiqih wanita beberapa waktu lalu yang tak sengaja aku dengar,” lanjutnya.

Siapa yang tak jatuh cinta pada perempuan salihah penghafal Qur’an dan bersuara merdu sepertinya? Yang tanpa ia tahu barang secuil pun, perempuan itu memiliki perasaan yang sama.

“Jaga diri kamu di sini, aku pamit untuk memantaskan diri. Assalammu’alaikum, Qhumaira Syafinatul Filza.”

***

Kebahagiaan atas nikmat Allah selain islam dan iman adalah keluarga yang paham dengan ajaran islam, paham dengan kajian-kajian tentang sunah, dan sahabat yang salih-salihah. Seperti apa yang dimiliki dan hal yang selalu disyukuri oleh Maira setiap saatnya.

Maira—Qhumaira Syafinatul Filza—perempuan bercadar yang baru saja mendapatkan gelar sarjana Manajemen Syari’ah beberapa minggu lalu itu tengah berkutat dengan lembaran-lembaran kertas surat lamaran pekerjaan di kamarnya. Ia yang seperti biasa, terlihat bahagia dengan sorot mata penuh cinta, merapikan beberapa map cokelat. Kemudian memasukkannya ke tas hitam bergambar kucing. Lalu berjalan ke dapur untuk menemui kedua orang tuanya.

“Sobahul khoyr (selamat pagi), Umi!” pekik Maira bersamaan dengan ia menghadiahkan sebuah pelukan untuk seorang wanita paruh baya yang tengah menyiapkan sarapan.

“Astaghfirullah, Ra! Jangan suka kagetin Umi.” Maira terkekeh karena omelan Uminya. “Sobahunnur (jawaban jika ada yang mengatakan sobahul khoyr),” tambahnya dengan nada lebih lembut. Ditambah senyuman manis yang selalu menjadi bekalnya untuk berusaha lebih keras. Ia ingin agar senyuman itu tak pernah luntur dari wajah renta umminya.

Ia berjalan ke meja makan yang letaknya berdekatan dengan meja dapur. Mencium sekilas pipi seorang pria paruh baya yang tengah sibuk membaca koran pagi, abahnya. Abah yang selalu menjadi motivasinya untuk tetap bertahan di tengah badai kesulitan sekali pun. Ia ingin agar keringat kedua orang tuanya untuknya tak menjadi sia-sia, karena ia tidak bisa memberikan jalan menuju surga untuk mereka.

“Kamu yakin, mau melamar pekerjaan lagi?”

“Iya, Abah,” Maira melirik Uminya yang berjalan ke arah mereka, “lagian pas di rumah, Umi sering banget tanya Maira kapan nikah.”

Dua insan paruh baya itu tertawa. “Kamu juga lagian, kenapa nggak nikah-nikah?” sahut Uminya yang kini sudah duduk di samping Abah.

“Iya, Ra? Sudah ada yang khitbah, tapi kamu tolak karena masih kuliah. Sekarang kan sudah wisuda.”

Abah berbicara pelan sembari melipat koran paginya, lalu mengulurkan tangan untuk menyeruput kopi susu full cream yang beberapa saat lalu dibawakan oleh Umi. Tetapi, kedua mata teduhnya tetap menatap wajah ayu putri semata wayangnya yang tak mengenakan cadar dalam rumah.

Maira menggigit bibirnya. Bukan ia tak mau menikah, tetapi hatinya telah terpaut dan terikat cukup kuat pada seorang cinta dari masa lalu. Yang entah kini berada di mana, yang jelas ia masih setia untuk menunggu. Meski ia tak akan pernah tahu, bagaimana jalan terindah yang telah disiapkan untuknya secara khusus oleh Allah azza wa jalla.

“Jangan berharap pada manusia. Kamu tahu, bahwa berharap kepada manusia adalah hal terpahit di dunia.” Ia menggigit bibirnya lebih keras, merasa ucapan Abah menohok jantungnya. Tepat seperti apa yang ada dalam hatinya.

“Masih si Ibrahim itu?” tanya Umi. Maira menundukkan kepala lebih dalam. Tak berani menatap kedua orang tuanya, yang ia yakini akan kecewa dengannya.

“Maaf, Abah, Umi. Maira….”

Ia tak sanggup berbicara. Air mata yang menggenang di pelupuk matanya itu cukup menggambarkan suasana hatinya. Umi berjalan mengitari meja dan memeluknya. Abah menghela napasnya pelan. Pria berjenggot berusia lanjut itu selalu tahu, bahwa percakapan tentang Ibrahim akan berakhir dengan tangisan Maira. Tetapi, ia harus melakukannya.

“Ingat, Bidadari Abah. Belum saatnya dia ada di hati kamu. Jangan sampai rasa cintamu kepadanya itu melebihi rasa cintamu pada Allah.”

“Baik, Abah.”

Hanya itu yang bisa ia katakan. Selebihnya, ia diam dan memilih untuk menghabiskan sarapan. Sebelum ia pergi melamar pekerjaan, seperti beberapa minggu terakhir ini. Maira berharap bahwa hari ini ia akan mendapat pekerjaan. Bukan sebuah keharusan untuknya bekerja memang dalam islam, tetapi ia ingin membantu perekonomian keluarga. Ditambah ingatannya tentang beberapa malam lalu, ketika ia ingin pergi ke musala rumah.

Selepas Isya’, Maira yang biasanya akan segera tidur mendadak teringat jika sajadah yang hendak ia cuci tertinggal di musala dalam rumahnya, tempat ia dan Uminya sholat berjemaah saat Abah pergi ke masjid. Alhasil, ia pergi hendak mengambil sajadah itu. Sebelum ia lupa untuk mencucinya.

Tepat di samping ruangan kecil itu, Maira mendengar isak tangis. Kakinya terpaku dan berusaha menajamkan pendengaran. Ia berdiri tepat di samping pintu, meski ia tak bermaksud untuk menguping pembicaraan kedua orang tuanya.

“Bagaimana, Abah?” Itu suara Umi yang diiringi isakan.

“Abah akan tetap berusaha, melunasinya.”

Maira menggumam kecil. “Melunasi? Apa Abah punya hutang?”

“Tujuh puluh lima juta, Abah. Dua minggu lagi harus lunas.”

Maira segera menatap pintu kamar kedua orang tuanya. Bukan karena mereka mendadak muncul di ambangnya, tetapi karena rasa terkejut Maira yang mendengar jumlah hutang dan tenggat waktunya. Ia menelan ludah tanpa sadar, sekaligus berusaha memutar otak mencari cara membantu orang tuanya.

“Allah pasti memberi kemudahan. Kita berdoa dan meminta pertolongan Allah, insya Allah pasti selesai masalah ini.”

“Kalau saja adik Abah tidak berjudi dan berhutang kepada Juragan Andi….”

“Maafkan adik Abah, Umi.”

“Maaf, Abah, Umi tidak bermaksud demikian.”

Semua jelas, ia telah mengetahui jawaban kenapa kedua orang tuanya sampai memiliki hutang sekian banyak. Itu pasti ulah pamannya yang tidak pernah puas dengan kekalahan dalam perjudian. Rasa marah saat kalah justru membuat pamannya menggila dan terus bermain, hingga menghabiskan harta warisan orang tua Abah. Kemudian dengan sengaja, berhutang dan meninggalkan beban pelunasaannya pada Abah.

Maira marah, tetapi ia sadar bukan saatnya untuk itu. Ia segera mengakhiri sesi mendengar tanpa izinnya itu dan beranjak ke kamar. Segera menyiapkan mental untuk kembali melamar pekerjaan, setelah banyak penolakan yang ia terima beberapa waktu sebelumnya.

“Kamu mau melamar ke mana, hari ini?”

Maira mendongak. “Kemarin, Maira dapat informasi kalau di cabang Raffael corporation ada lowongan pekerjaan. Gajinya lumayan.”

“Kamu yakin melamar di perusahaan?” tanya Abah lagi, berusaha mengingatkan Maira atas penolakan-penolakan yang diterima putrinya. Hal itu pula, adalah hal yang menyakitkan untuknya.

Abah merasa jika lebih baik putrinya menikah dan berbahagia bersama keluarga baru. Atas hal itu pula, ia sedikit mendesak agar Maira segera menikah. Karena tak selamanya ia bisa berada di sekitar perempuan salihah itu demi melindunginya. Ia mengkhawatirkan keselamatan Maira, terutama karena putri semata wayangnya itu bercadar.

“Tentu, Abah. La takhaf (jangan takut), Bidadari Abah satu ini pasti baik-baik saja.”

Abah dan Umi tersenyum semringah, tidak ada hal yang lebih menenangkan selain ayat Allah dan senyum kebahagiaan putrinya. Ia tahu, putrinya pasti selalu menyembunyikan kesedihan darinya. Yang ia tahu, Maira bidadari kecilnya itu pasti selalu berkeluh kesah hanya pada Allah di sepertiga malam. Ia merasa sangat bersyukur akan hal itu, putrinya begitu mendahulukan Allah daripada apapun.

Abah tersenyum lebar menatap putrinya. “Benar, kamu pasti selalu baik-baik saja.”

“Apalagi kalau ditambah kata sah.”

Maira langsung menengok cepat pada Umminya yang tengah berjalan mengitari meja kembali untuk duduk di samping Abah. Ia melihat wanita paruh baya berkerudung lebar itu menahan senyum hingga bibirnya berkedut. Maira merengut lucu. Lalu hal itu disambut tawa kedua orang tuanya.

“Kenapa, Ra?”

“Umi itu, Abah...” Ia merengek. Tetapi justru ditertawakan kembali.

“Ya benar, kan, Ummi, Bah? Kalau sudah ada kata sah dan walimah. Maira akan lebih baik-baik saja, karena ada yang mendampingi.”

“Umi….”

“Sudah, toh Umi juga benar.”

Maira melongo. Kemudian dengan cekatan ia memakan sebutir telur rebus dan beberapa sayuran kukus yang menjadi sarapannya. Ditambah segelas susu sapi murni yang selalu datang tiap pagi. Tentu saja, karena rumah mereka dekat dengan peternakan sapi perah milik Juragan Andi.

“Ayo, cepat habiskan sarapan kamu. Terus Abah antar berangkatnya.”

Meski bibirnya merengut, tetapi ia dalam kondisi bahagia. Sangat bahagia. Karena ia bisa mendapat kasih sayang luar biasa dari kedua orang tuanya, hingga usianya yang menginjak angka dua puluh satu. Meski, keluarganya bukanlah sebuah keluarga berada dengan selimut kemewahan. Tetapi, ia bersyukur karena dalam kesederhanaan saja, di tiap sudut rumah terasa dipenuhi dengan kebahagiaan.

“Ihdzar (hati-hati), Ra. Nanti kalau sudah selesai kabari Abah. Kalau di sekolah sedang jam istirahat atau Abah sedang senggang, Abah jemput.”

“Siap. Tapi, nanti Maira pulang sendiri saja. Dari sini ke sekolah kan jauh. Nanti Abah ganteng ini capek.”

“Ya, sudah, jangan sampai hilang. Tetap kabari Abah.” Maira menggeleng-gelengkan kepala, tak mengerti dengan pernyataan Abah tentang dirinya menghilang. Ia tak mungkin lupa jalan pulang, tentu saja, toh jalanan kota Malang sudah melekat dalam benaknya.

“Maksud Abah, Maira nyasar, gitu?”

Abah mengendikkan bahu. “Ya, mungkin kesasar ke rumah calon mertua.”

“Abah!”

Abah Ahmad yang memang berprofesi sebagai pengajar di sebuah madrasah tsanawiyah swasta itu tertawa. Kemudian menyambut uluran tangan dari putri tercintanya yang sudah berada di depan sebuah perusahaan besar. Ia rasa ia tahu, apa yang akan terjadi dengan lamaran itu. Tetapi, ia tahu bahwa tak seharusnya ia berprasangka buruk kepada Allah.

Setiap langkah punya jalan masing-masing. Begitu pun Maira, yang tengah merangkul erat sebuah amplop coklat dan berjalan ke lobi perusahaan.

Seperti di tempat-tempat ia melamar pekerjaan sebelumnya. Saat sampai di lobi, segera saja ia menjadi pusat perhatian, hingga orang lain rela meninggalkan aktivitas mereka demi melihat Maira. Ia hanya menarik napas dan berusaha menelan rasa gugupnya.

“Permisi,” ucapnya saat sampai di meja informasi, “saya mau melamar pekerjaan di perusahaan ini.”

Aroma pengharum ruangan yang tak lebih harum dari aroma petrikor itu menguar, mengisi keheningan. Yang sebenarnya tidak hening, karena dua resepsionis di meja informasi itu tengah berbisik-bisik dengan sesekali mengarahkan pandangan ke Maira. Ia tersenyum di balik cadarnya, menatap penuh binar pada dua wanita itu.

“Maaf, Mbak.” Salah satu resepsionis itu berbicara. “Di sini sudah penuh, coba ke alamat kantor pusat saja.”

Maira mengerutkan kening menatap resepsionis berjilbab itu. Kemudian, si resepsionis itu menatap rekan di sampingnya yang tak berjilbab dan tengah menulis.

“Boleh saya minta alamatnya?”

Wanita itu mengangguk, kemudian menuliskan sebuah alamat di atas kertas kecil warna kuning. “Ini, Mbak.”

Maira menatap sekilas sticky note kuning itu, kemudian tersenyum. “Terima kasih, Mbak.”

Setelah itu, ia segera beranjak dari kantor tersebut. Tetapi, pandangan dan pendengarannya mencuri suara dari sekelompok pelamar kerja—jika dilihat dari pakaian dan bawaan mereka—juga tengah membicarakan dirinya.

“Mana ada perusahaan yang mau menerima karyawati begitu?” ucap salah satu di antara wanita-wanita itu.

“Iya, lagian nggak panas apa pakai longgar-longgar begitu? Aku saja yang pakai pendek kepanasan.” Wanita lain yang duduk berdekatan itu menyahuti.

Tetapi, Maira seketika tersenyum lebih lebar ketika mendengar salah satu dari wanita itu berkata, “Sudahlah, itu keyakinannya. Dia berhak berpakaian begitu. Biarkan dia menjalani keyakinannya, jangan menghina.”

Langkahnya terasa ringan, ia menatap langit yang masih pagi. Ia tak menghabiskan banyak waktu untuk menunggu di perusahaan yang memiliki gedung berdinding kaca. Sekali lagi, menatap sticky note kuning yang masih di tangannya. Lalu, kini ia ragu.

“Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pergi ke alamat ini?” gumamnya.

Maira berjalan meninggalkan pelataran perusahaan yang dimiliki secara penuh oleh keluarga Raffael itu. Kemudian menyusuri jalan setapak untuk pergi ke perpustakaan kota. Ia rasa itu adalah pilihan terbaik. Aroma buku ditambah aroma perpustakaan kota Malang membuatnya selalu jatuh cinta untuk membuka lembaran-lembaran kertas itu.

Perpustakaan umum itu terletak cukup jauh dari perusahaan cabang Raffael corporation jika dilalui dengan berjalan kaki. Maka, ia pergi dengan mobil angkutan umum yang khas berwarna biru untuk menghabiskan pagi sebelum Dhuhur datang. Jika tiba, ia bisa pergi ke masjid yang terletak tak jauh dari fasilitas umum itu. Malang memang selalu membuatnya merasa nyaman, dengan orang-orangnya bahkan dengan aroma bakso yang dapat tercium di mana pun ia berada.

***