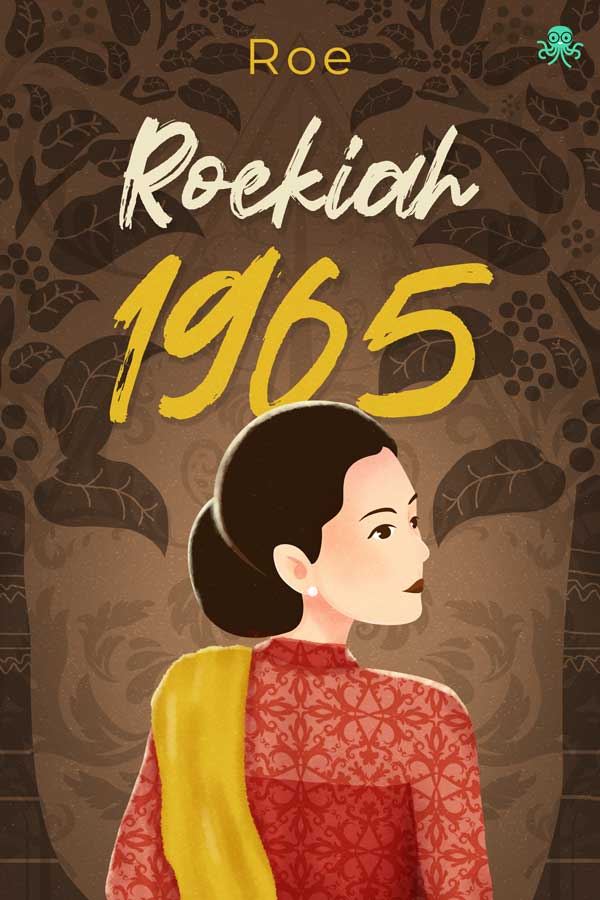

Roekiah 1965

By Roe

Pabrik Gula Toelangan, Sidoarjo, Juni 1965

Sejak senja mulai memerah, Roekiah telah tiba di lapangan Pabrik Gula Toelangan. Dia hamparkan kerupuk dan petis yang dibawa dari rumah untuk dijajakan. Bersama para pedagang lain, dia menempati salah satu bedengan yang disediakan khusus bagi penjaja makanan.

Tak kurang tujuh hari tujuh malam pada saat metikan¹ tiba, pelataran Pabrik Gula Toelangan akan dipenuhi wajah-wajah semringah. Semua orang tumpah ruah mulai dari buruh sampai petani tebu. Lampu-lampu petromak berpendaran menerangi lapangan. Pasar malam dibuka dengan arak-arakan manten‒sepasang boneka tebu yang didandani menyerupai sepasang pengantin diarak keliling Tulangan. Setelahnya, para karyawan pabrik gula berkumpul untuk selamatan sebelum tayuban digelar.

Malam merangkak kepayahan. Dingin menggelayut bersama turunnya kabut. Para pria menanggalkan jubah kesehariannya bersatu di bawah identitas yang sama—penjajah kemolekan raga. Berbotol-botol ciu dan minuman keras lainnya dipergilirkan. Berlembar-lembar uang dijejalkan memenuhi kutang-kutang para tandak yang berebutan menarik perhatian. Mereka larut dalam alunan gending-gending dan liuk lekuk entakan para tandak di atas tobong dengan iringan seperangkat gamelan.

Roekiah merapatkan selendang menutupi kepala dan dada. Seorang pedagang ampyang kacang datang mendekatinya. “Chemiker² muda di ujung sana lebih tertarik pada wajahmu daripada tandak yang ...,” bisiknya sambil menggerakkan pinggul dan dada sedemikian rupa menirukan para tandak yang menari dengan gemulai di atas tobong.

Roekiah tak menanggapi. Dia semakin merapatkan selendang ke dada. Kerupuk sudah habis terjual. Dia bergegas menjunjung ebor³ yang sudah kosong.

“Kenapa buru-buru pulang, toh? Banyak pemuda berkeliaran di sini. Kau tak ingin mencoba peruntungan? Barang kali ada yang berjodoh. Hehe ...,” tukas seorang pedagang lontong cecek dengan cengirannya.

Roekiah menyauhkan senyum ramah, melambaikan tangan, dan berlalu pergi menghindari pusat keramaian. Malam itu, dia tak banyak bicara. Batinnya merusuh seorang diri. Dia hanya ingin menjauh dari tatap mendamba sang chemiker muda yang sudah lama mencoba mendekatinya.

Roekiah berjalan menyelinap menuju jalan setapak. Langkah jenjangnya tegas dan cepat. Selendang berulang kali melorot ke bahu, berulang pula dia tudungkan menutupi kepala. Sesekali Roekiah merunduk, menyembunyikan diri di antara jajaran lori yang tak beroperasi.

Tiba di sisi sungai, langkahnya terhenti. Dia menoleh ke kanan dan kiri untuk mencari tukang becak yang akan mengantarnya kembali ke Tanggulangin. Dia berjalan sedikit lebih jauh ke arah penjaja gerabah yang terlihat bergelung di bawah sarung di dekat barang dagangannya. Si tukang becak biasanya mangkal tak jauh dari sana.

Dada Roekiah berdegup menahan kejut. Buku-buku jarinya menggenggam kuat pinggiran ebor yang berserat. Sang chemiker muda itu telah berdiri di bawah pohon sentul sambil bersedekap dengan senyum simpul. Roekiah hilang keyakinan diri. Entah bagaimana, chemiker muda itu selalu selangkah di depannya.

“Seharian ini kau menghindariku?” Suara pemuda itu parau, putus asa menahan gairah.

Sang gadis hanya menunduk sambil merapatkan selendang di dada dengan satu tangan.

“Sudah larut. Aku antar kau pulang?” Pemuda itu mengucapkannya dengan nada memerintah, bukan bertanya.

Si gadis masih bergeming. Pemuda jangkung dengan kumis tipis itu maju selangkah. Terdengar ganjuran napas beratnya yang sarat kecewa. Aroma masam bercampur basi menguar dari mulutnya.

Pria ini mabuk.

Roekiah mulai gentar. Jalan setapak itu terlalu lengang dan gelap. Penerangan hanya dari lampu minyak kelapa di sejumlah teras rumah warga, meliuk dan muram. Tidak ada orang berlalu lalang. Semua berkumpul di pabrik gula menikmati tayub dan pasar malam.

Tak dinyana⁴, pemuda itu menangkupkan kedua tangan ke pipi Roekiah yang panas. Napasnya terasa berat dengan mata yang gelap.

Roekiah memekik, tapi tangan besar sang chemiker sudah mencengkeram kuat bahunya. Gadis itu meronta. Namun, yang dia terima malah wajah chemiker muda turun ke lekuk lehernya. Gadis itu gemetar, selendang dan ebor terjatuh dari genggaman.

Sejemang kemudian, pemuda itu mundur dengan napas terengah. Dia tergeragap. Semua terjadi begitu cepat. Teriakan dan kegaduhan menggelombang dari arah pabrik gula. Sejumlah orang tampak lari berhamburan ke jalan.

Roekiah terperenyak. Dia menutupkan tangan ke mulut. Kumis tipis itu sudah bersiap akan mendarat di batas lehernya, jika saja seorang mandor tua tidak muncul tiba-tiba dan menabrak mereka.

Sang chemiker muda misuh-misuh karena gagal mendapatkan buruannya. Tak sadar, dia sudah membentak si mandor tua yang berdiri di depan mereka. “Ada apa di pabrik gula, hah?”

“Carokan, Pak! Biasa para kuli mabuk rebutan tandak paling ayu!”

Sepertiga malam itu Roekiah berhasil melepaskan diri dari sang chemiker dan kembali ke rumah menggunakan becak langganan. Dia berbaring di ranjang besi. Udara dingin menyelusup di antara celah-celah anyaman bambu sebagai satu-satunya dinding di rumah itu. Jarik pudar yang menyelimuti tak mampu menghangatkan tubuh kurus Roekiah. Sesekali, dia mengubah posisi tidur dengan bergelung agar mendapat sedikit kehangatan. Bediding⁵ di malam kemarau menjadi hal yang biasa.

Bulu mata lentik Roekiah mengerjap-ngerjap. Separuh wajahnya kemerahan terkena pantulan cahaya dari lampu minyak kelapa di atas meja. Dia susuri dengan pandangannya bayang-bayang usuk bambu yang meliuk-liuk di atap rumah. Dia raba lekuk leher dan menggosok-gosoknya dengan jijik.

“Kenapa dia selalu menggangguku?” keluh Roekiah. “Jika dia terus begitu, aku tak akan bisa nonton ludruk dengan tenang besok malam!”

Binatang malam terus menguak, menyamarkan suara gending-gending dari radio di salah satu rumah tetangga. Roekiah melirik radio transistornya sendiri yang tergeletak di sisi ranjang tanpa suara, dingin, dan usang.

“Ludruk?” bisiknya, “Bisakah aku mewujudkan impianku untuk menjadi pemain ludruk seperti Bapak? Apalagi, aku hanya seorang perempuan. Terlalu berkhayalkah aku ini?”

Roekiah membalik badan dengan gelisah. Satu demi satu kilasan percakapan dengan bibi dan budenya berkelebat dalam kepala.

“Satu-satunya yang kami miliki hanya kamu, Nduk.”

Mata Roekiah terkatup sesaat. Dia resapi ucapan budenya sebelum berangkat ke pabrik gula sore tadi.

“Dari sembilan bersaudara hanya tersisa aku dan Bibimu. Semua mati muda. Terakhir, Bapakmu. Hanya kau satu-satunya harapan kami.”

Roekiah tiba-tiba kesal. Kenapa aku harus menanggung harapan mereka? Bagaimana dengan harapanku sendiri?

“Kau satu-satunya generasi penerus keluarga. Aku dan Bibimu sudah berulang menjanda, ditinggalkan begitu saja hanya karena kami tak mampu melahirkan barang seorang anak pun.” Suara Bude Misni terdengar semakin melengking dengan mata hitamnya yang mulai berkaca-kaca. “Usiamu sudah tujuh belas. Teman-teman sebayamu, semua sudah beranak dua dan tiga!” lengkingan Bude Misni berubah menjadi jeritan.

Roekiah hanya bisa menunduk. Kedua tangannya meremas ujung kebaya menahan getar di dalam dada.

Aku bisa terus bekerja, jualan kerupuk petis, ke sawah, jadi buruh cuci, apa saja! Aku akan terus bekerja saat kalian semakin tua. Apa itu tidak cukup? Asal jangan kalian rampas kesenanganku pada ludruk.

Ingin sekali Roekiah memuntahkan kata-kata itu, tetapi bibirnya rapat terkatup. Dia telan semua kekesalan itu sendirian dengan menggigit pipi bagian dalam. Dia jejalkan segala kemarahan ke dalam tenggorokan agar lidahnya kelu tak bersuara.

Sang bude kembali melanjutkan nasihat dan rencana-rencananya untuk masa depan Roekiah.

Karena tak tahan, Roekiah akhirnya berujar, “Aku suka ludruk, Bude. Biarkan aku berjualan kerupuk di pertunjukan ludruk.” Roekiah menunduk semakin dalam. Suaranya lirih bergetar.

“Jangan terus membantah! Ludruk hanya akan merusak pikiranmu. Semakin sering kau menontonnya, semakin aneh-aneh saja keinginanmu. Ingin jadi pemain ludruk lah! Ingin jadi penari remo lah! Kau ingin mati sia-sia seperti Bapakmu? Kau ini perempuan! Tak ada perempuan yang bermain ludruk!”

“Bagaimana dengan Ning Umi Kalsum? Bukankah dia perempuan? Bukankah dia pemain ludruk? Jika dia bisa, kenapa aku tidak?” protes Roekiah.

Glek! Bude Misni minum air putih dari kendi dengan sekali teguk.

Tak! Entakan kendi yang menyentuh meja kayu membuyarkan keberanian Roekiah.

“Ini pasti karena kau terlalu dimanja. Sudah waktunya kau dinikahkan!”

Roekiah mengangkat wajah dengan mata berkaca-kaca.

“Sudah habis mukaku jadi gunjingan orang. Kau tahu apa yang mereka katakan? Aku membiarkan keponakanku satu-satunya menjadi perawan tua! Dikatanya, patut aku berulang menjanda karena suka pilih-pilih laki. Tak suami, tak menantu, semua aku pilih-pilih!” jeda sejenak dengan napas terengah. “Simbokne dobol!⁶ Jika bukan karena wasiat nyeleneh Bapakmu, sudah lama kau kunikahkan!” Misni tersengal-sengal. Jeritannya berubah menjadi raungan.

Misni beranjak masuk ke kamar dengan punggung tegak, sangat tegak. Supiani yang sedari tadi diam di kursi menyaksikan mbakyu dan keponakannya bersitegang, kini berjalan mendekati Roekiah. Dia remas bahu gadis itu yang mulai melorot dan sengguk-sengguk tanpa suara. Supiani menepuknya dengan lembut.

“Kenapa Bude benci sekali dengan ludruk, Bi?”

Supiani menghela napas. “Bapakmu mati karena lerok dan ludruk.”

Roekiah memutar kepala menatap bibinya. “Bapak mati karena sakit, kan?”

Supiani mengangguk. “Dia sakit karena terlalu keras mementaskan lerok dan ludruk dari satu tempat ke tempat lain. Bagi Bapakmu, lerok dan ludruk adalah ... Bagaimana dia menyebutnya? Jiwa dan suara rakyat.”

Roekiah mengusap air mata dengan lengan kebaya. Matanya terbelalak. Rasa hangat meluncur dari tengkuk ke punggung.

“Sejak muda, Bapakmu punya cara sendiri untuk melawan penjajah dengan menjadi pemain lerok keliling. Dia menyadarkan rakyat melarat negeri ini agar segera bangkit melawan penjajahan.”

Kerbau di kandang tetangga kembali menguak. Suara itu menyeret Roekiah pada kenyataan sepenuhnya. Gending-gending dari radio tetangga masih mengalun, mengiringi kidungan yang sarat nasihat kehidupan.

Roekiah menarik kain jarik hingga ke batas leher. Matanya masih menyusuri usuk di bubungan rumah. Sebelum ini, dia hampir percaya bahwa orang-orang seperti dirinya memang tak layak memiliki mimpi, bahkan berharap pun terasa saru. Sesuai wasiat dari sang Bapak tanpa Roekiah tahu pasti kebenarannya, bahwa dia tidak boleh dinikahkan sebelum genap berusia delapan belas.

Kenapa delapan belas? Itu setahun lagi. Mampukah aku mewujudkan mimpiku menjadi pemain ludruk sebelum saat itu datang? Sedangkan aku tak tahu bagaimana cara mewujudkannya jika terus berdiam diri di sini.

Kini, Roekiah mulai mengira-ngira jawaban atas pertanyaan itu. Mungkin seperti kata Nyai Serimbit, di usia itu manusia mulai mandiri secara pemikiran, mampu membuat pilihan-pilihannya sendiri. Apakah sebesar itu harapan Bapak padaku? Bagaimana aku harus membuat pilihanku sendiri?

***

Glosarium:

¹ Metikan (Bahasa Jawa): tradisi musim panen tebu.

² Chemiker: kepala giling pabrik gula.

³ Ebor (Bahasa Jawa): keranjang bambu berukuran besar.

⁴ Dinyana (Bahasa Jawa): diduga.

⁵ Bediding: panas menyengat di siang hari dan dingin menusuk saat malam menjelang Subuh.

⁶ Simbokne dobol: merupakan umpatan dalam bahasa Jawa.