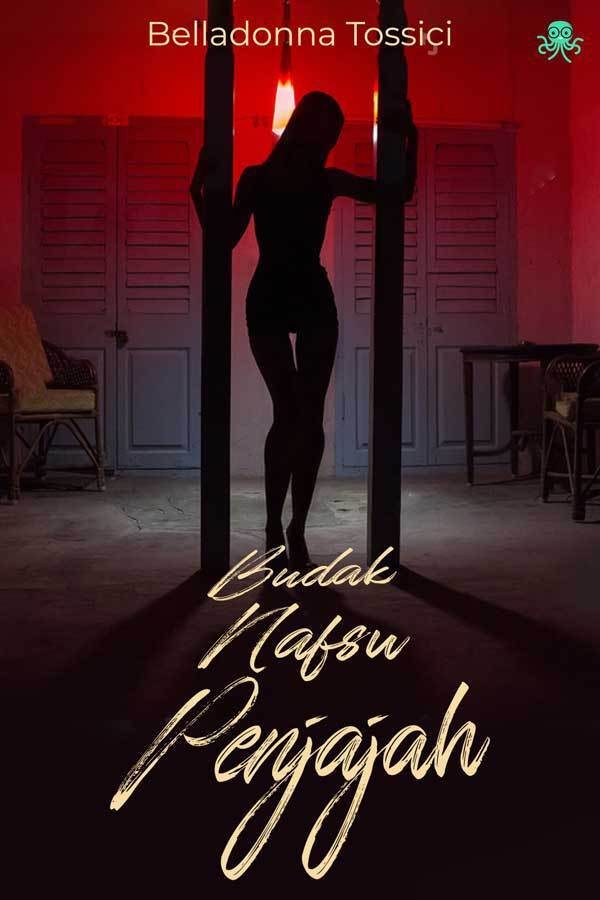

Budak Nafsu Penjajah

By Belladonna Tossici

Kabut menyelimuti hutan sejauh mata memandang. Ranting pohon saling bertaut bagaikan tangan yang terjalin saat bersalaman dengan para Londo(Belanda). Gelap. Sekalipun matahari terbit di ufuk timur, cahayanya terlalu malu hingga tidak mampu menerobos pekatnya hitam.

Aku memegangi obor dengan satu tangan, berjalan terbungkuk menuruni lereng Gunung Ungaran dengan beban batang yang terikat kain jarik meliliti pinggang. Gemerisik daun kering terinjak kaki bersahutan dengan serangga dan binatang lain. Aku harus berhati-hati, sebab salah-salah dapat menginjak ular berbisa.

Seminggu lebih aku tidak ke hutan untuk mencari kayu bakar. Simbok sakit. Badannya semakin kurus. Tulang-tulangnya bertonjolan dibungkus kulit tipis dan sedikit daging. Batuk-batuk hebat setiap pagi, kini bertambah sering. Batuk semakin sering. Malam-malam pun kami sekeluarga tidak dapat tidur dibuatnya.

Bapak mencarikan jahe dari para tetangga yang menanam palawija. Aku merebusnya dengan air lalu meminumkannya pada Simbok. Batuknya tidak mereda. Bapak mencarikan temulawak, sirih dan berbagai macam tanaman obat yang kami tahu. Namun, sampai hari ini batuk Simbok semakin menjadi, malah semalam semakin parah. Selain batuk, punggungnya melengkung. Terbungkuk setiap berjalan.

Sebenarnya aku berat meninggalkan Simbok sendirian, terbaring di dipan bambu beralaskan kain batik kusam warisan Simbah. Dulu Simbok kuat menimba air. Kemarin memecahkan gentong karena gemetar saat mengisikan air dari sumur. Namun kalau bukan aku yang mengambil kayu, siapa lagi? Persediaan kami sudah habis.

Aku harus bergegas pulang. Merebus jahe dan temulawak lagi sembari menunggu Bapak punya uang untuk membawa Simbok ke Semarang bertemu dokter yang hebat.

Semalam hujan. Jalan agak licin. Aku berpegangan pada ranting pohon agar tidak tergelincir. Batu mencuat menggores telapak kaki. Tidak peduli. Kaki telanjangku sampai di bawah. Aku mengelap peluh yang membasahi kening, melepas simpul pengikat jarik lalu mengikatnya lagi dengan benar.

Ringkik kuda terdengar beberapa langkah di depan. Jalur ini menuju mata air panas. Banyak penduduk sekitar atau dari puncak gunung berendam, terutama yang bepenyakit kulit. Nantinya penyakit mereka akan sembuh. Tidak perlu ke dokter, pengobatan mandi air panas tanpa biaya. Meskipun demikian, aku belum pernah bertemu orang yang datang ke sana sepagi buta ini. Perintah dalam bahasa Nederland bergema di antara pohon-pohon. Ada Londo datang kemari pagi-pagi.

Seorang pria Jawa kira-kira berusia akhir 30-an mendorong roda dokar yang terjebak lumpur. Ia tidak sendiri. Ada Londo raksasa menarik dokar. Setelannya yang rapi berupa pantalon serta jas berwarna cokelat muda ternoda tanah basah. Ia besar sekali. Napasnya seakan terputus. Tampaknya tidak biasa bekerja keras.

Aku melepas lilitan kain jarik bermuatan kayu bakar, menyandarkannya bersama obor ke batang pohon duwet. Setelah menemukan beberapa ranting yang cukup kokoh, aku membenamkannya di tanah lembek untuk mengungkit roda sampai sedikit terangkat.

Serta merta aku berdiri di samping pria Jawa, ikut mendorong sampai dokar terbebas dari kubangan. Ringkikan kuda semakin keras, bagai orang tertawa karena lepas dari beban. Ia berjalan ke depan membawa dokar sedikit bergeser. Aku menepuk-nepuk kepalanya.

Kuda itu menandak tanah. Aku mengambil buah duwet yang sekiranya paling manis, menyorongkan ke depan moncongnya. Si kuda melahap dengan gembira lalu menjilati tanganku ketika buah duwet habis. Aku tertawa seperti digelitiki.

“Apik, Nduk(Bagus, Nak),” kata pria yang sepertinya sepantaran Bapak.

Aku tersenyum malu, menunduk ketika pria Londo raksasa mendekatiku. Ia pun tersenyum, menyapa dalam bahasa yang tidak kumengerti. Terdengar indah, terpelajar. Mungkin ia berdiam di Semarang. Jarang Londo tinggal di sekitar hutan, kecuali punya rumah peristirahatan seperti Gedong Kuning.

“Di mana rumahmu?” tanya pria Jawa itu dalam bahasa Jawa.

Aku hanya menunjuk malu-malu ke arah timur dengan jempolku. Pria Londo tadi mengamatiku dengan tatapan tertarik. Ia mengajak pria Jawa dengan bahasa Londo.

“Siapa namamu?” tanya pria Jawa.

“Sumarah,” jawabku.

“Meneer Koenraad mau mengantarmu ke rumah.”

“Mboten sah, mboten sah,” jawabku seraya melambaikan tangan dan terbungkuk-bungkuk.

“Tidak apa, sebagai ucapan terima kasih, sekalian mau ke pemandian.” Pria Jawa itu melirik kakiku yang kotor tanpa alas. “Kakimu berdarah.”

Benar, aku sampai tidak sadar. Luka kecil yang biasa saja didapatkan saat berkeliaran telanjang kaki. Nanti juga sembuh. Namun, pria Londo raksasa tadi malah mendekatiku sampai aku mundur ketakutan.

“Tidak apa, tidak apa, Nduk,” kata pria Jawa seraya menepuk-nepuk kepalaku.

Pria Londo mengambil sesuatu dari dalam saku pantalonnya, sebuah saputangan putih bersih. Ia membungkuk, menumpangkan kakiku yang berlumuran tanah ke lututnya hingga celananya jadi ikut kotor, aku meronta, akan tetapi pria Jawa memegangiku.

“Sebentar, Meneer mau membalut kakimu.”

Selama tangan Meneer Koenraad mengikatkan saputangan mengelilingi telapak kakiku, jantungku rasanya akan lompat keluar. Aku belum pernah bersentuhan dengan laki-laki dewasa selain Bapak. Apalagi sampai sedekat dan selama ini.

Meneer Koenraad mendongak ketika semua selesai. Aku hanya berani melirik sekilas pada matanya yang cokelat jernih seperti madu hutan. Kalau ia datang ke gubuk, apakah muat masuk melalui pintunya yang kecil? Ia memergokiku mengamatinya. Kukira ia akan amarah, tetapi Meneer Koenraad malah tersenyum.

“Aku Ki Giras. Ayo kuantar ke rumahmu,” kata pria Jawa memperkenalkan diri.

Jarak tangga dokar dari tanah cukup tinggi. Bagaimana cara kakiku yang terbungkus jarik menitinya, kecuali menyobeknya? Aku memekik ketika Meneer Koenraad menggendongku. Tahu-tahu sudah duduk bersisian dengannya. Ki Giras memasukkan kayu bakar dan oborku lalu melompat ke kursi kusir.

Dokar bergerak. Ki Giras menghela kuda menuju timur. Aku meringkuk di pinggir, hanya berani melirik Meneer Koenraad yang asyik mengagumi hijaunya pegunungan. Ia memejamkan mata, menghirup wangi rumput dan bunga-bungaan yang bercampur baur di udara. Kami saling diam, sama-sama tidak mengerti bahasa masing-masing.

Rimbunnya hutan berganti menjadi padi di kanan-kiri. Jalan tanah cukup baik di sini. Kerbau digiring dari rumah penduduk menuju sawah. Ki Giras menyapa setiap melewati para warga yang memulai hari.

“Saya turun di sini,” kataku begitu melihat gubuk.

“Itu rumahmu, Nduk?” tunjuk Ki Giras pada rumah bambu beratap daun yang sangat sederhana.

“Leres,” jawabku lalu melompat turun. “Suwun, Pak,” kataku sambil berlari.

Gubuk berdinding bambu sudah doyong ke depan, tampak seakan dapat roboh setiap saat. Bapak menyangganya dengan tiga batang bambu besar. Setiap kali hujan, tetesan air menyerbu masuk dari atap yang bocor.

“Mbok,” panggilku setelah meletakkan kayu bakar dekat tungku.

“Nduk,” jawab Simbok disusul batuk-batuk lagi.

Tergopoh aku mendatangi kamar, sebuah ruangan beralaskan tanah. Simbok menyangga tubuhnya, ingin bangkit. Aku mendekatinya.

“Tidur saja, Mbok. Apa sudah makan?”

Simbok mengangguk, menunjuk takir di sudut balai-balai. Sedikit singkong dengan kelapa tersisa. Mungkin Simbok bosan.

“Saya buatkan wedang jahe ya.”

Simbok tampak kepayahan. Tangannya sangat dingin. Ia menggigil. Aku membantunya rebahan lalu menyelimuti dengan kain batik kumal. Bapak belum pulang. Aku takut kalau Simbok semakin sakit. Simbok pasrah saja saat aku memintanya tidur.

Aku berjingkat ke dapur menyalakan tungku. Air direbus bersama sisa jahe dan temulawak. Sepertinya ini tidak berguna sebab Simbok tak kunjung sehat. Aku rindu belaian tangannya. Aku rindu cerita-ceritanya. Aku ingin Simbok segar lagi.

Air rebusan itu kutuang ke mangkuk tanah liat. Kukipasi agar panasnya berkurang, agar Simbok langsung meminumnya.

“Mbok,” kataku dengan tangan membawa mangkok ke kamarnya.

Simbok tidak bergeming sekalipun aku menggoyangkannya. Berkali aku memanggilnya, Simbok tetap berbaring meringkuk.

“Sum, Simbokmu kenapa?” tanya Bapak yang baru saja kembali dari kandang kerbau.

“Ndak tahu, Pak. Simbok ndak bergerak.”

Bapak menggoyang-goyangkan tubuh Simbok, berteriak memanggil namanya berulang kali. Aku menangis karena mata Simbok tak mau membuka. Bapak berbalik menatapku. Matanya merah dengan air mata menggenang. Tangannya yang besar dan kasar mencengkeram bahuku.

“Ampun, Pak,” aku terisak.

“Kamu ini memang anak pembawa sial,” raung Bapak, “Sudah bikin Mbokmu mandul, sekarang bikin dia mati!”

***

Hello Sexy Readers,

Ketemu lagi kita. Budak Nafsu Penjajah adalah novel ke-10 saya. Tetap adult romance, tapi latarnya sejarah, transisi dari penjajahan Belanda ke Jepang. Yang pernah mengikuti di Wattpad pastinya tahu ada tokoh utama kita Sumarah dan Meneer Johaan Koenraad. Silakan dinikmati perjalanan kisah mereka. Yang mau baca ceritaku yang lain silakan melipir ke novel lain yang sudah tamat:

1. Devils Inside

2. Saviora

3. Too Sexy for My Rival

4. Tyet of Georgia

5. On Fire Bastard

6. Fire Her Up

7. Sexy Lingerie

8. Selingkuhan CEO

9. Midnight Pleasure